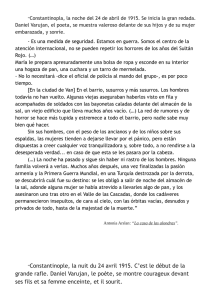

(D)écrire La Havane : les représentations de la ville dans

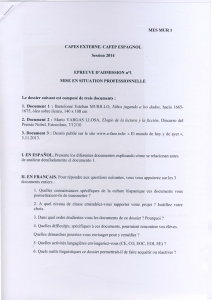

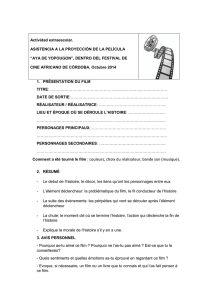

Anuncio