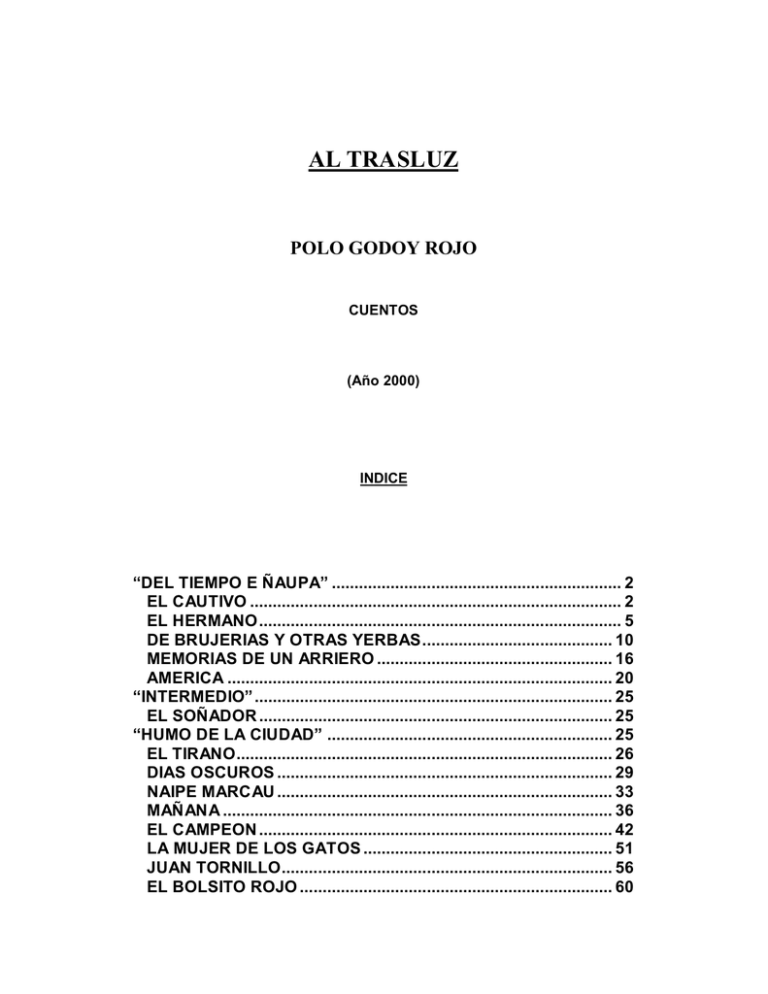

AL TRASLUZ

Anuncio