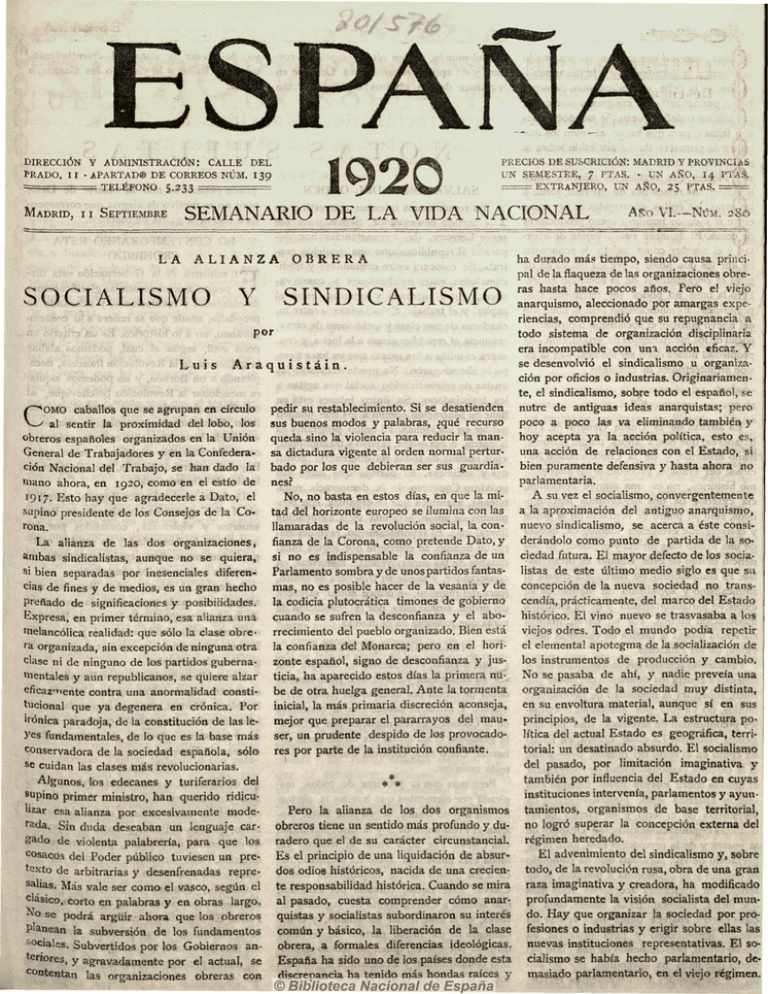

issue - Hemeroteca Digital

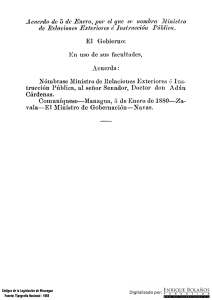

Anuncio