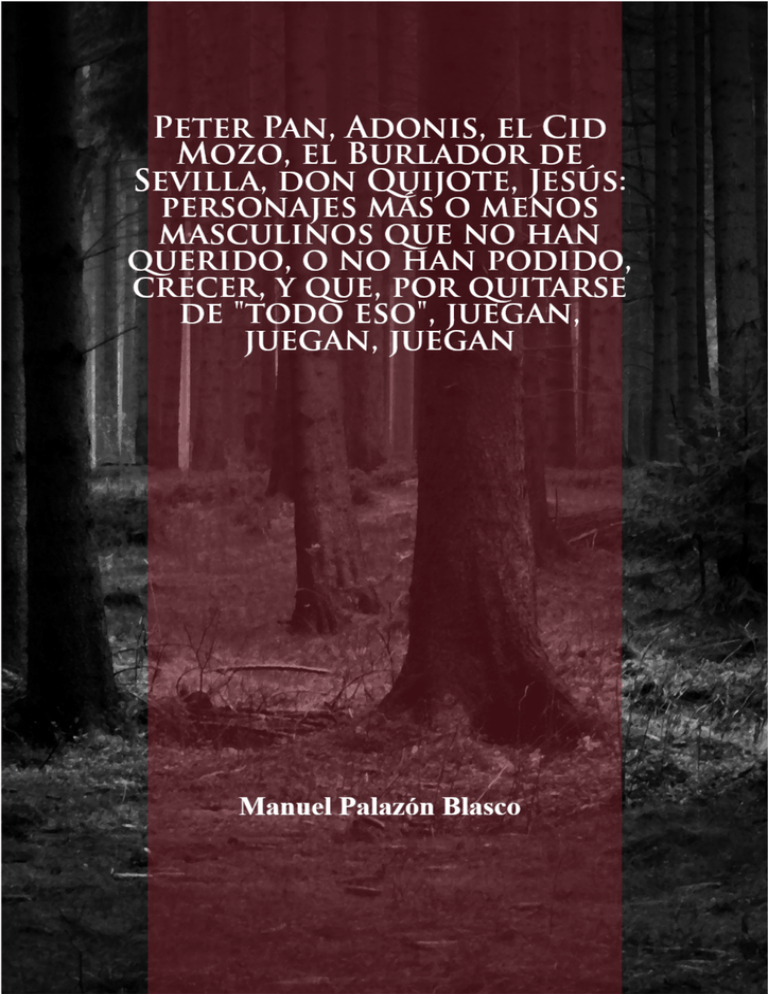

Peter Pan, Adonis, el Cid Mozo, el Burlador de Sevilla, don Quijote

Anuncio