TIEMPO DE MORIR Lucía Guerra Laura arribó a Londres después

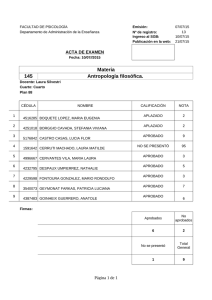

Anuncio

TIEMPO DE MORIR Lucía Guerra Laura arribó a Londres después de un largo viaje que había trastornado el movimiento de las horas. Desde la ventanilla del avión, había visto dos veces emerger el disco del sol por sobre la línea rojiza del horizonte, en amaneceres que contradecían las manillas de su reloj, aún marcando la hora de Santiago regido por el estricto toque de queda que había impuesto la dictadura militar. Entre los pasajeros y las sonrisas afables de las azafatas, ella seguía viviendo la experiencia dolorosa causada por la muerte. Aún permanecían en la retina de sus ojos, los cirios encendidos y las coronas de flores rodeando el féretro donde yacía José Miguel. Allí lo había visto por última vez, tras el vidrio que daba un extraño viso a sus mejillas y a sus párpados amoratados. Y hasta ahora perduraba en su memoria, la imagen de sus labios en una mueca de dolor que también parecía haber sido su último esfuerzo por aferrarse a la vida. Ella misma le había abrochado la camisa para después anudar esa corbata de seda azul oscuro que él siempre elegía para las grandes ocasiones porque le parecía tan elegante el contraste de aquel color sobre la popelina blanca. En el ataúd, la corbata y el cuello de la camisa ahora cubrían la marca de la soga con la cual lo habían ahorcado, antes de arrojar su cadáver en las afueras de la ciudad. Aquella herida que conservó grumos de sangre, no obstante haberla limpiado repetidas veces con un paño empapado en alcohol, se quedó grabada en la mente de Laura quien, después del entierro, dejaba pasar los días y la vida misma, como si a ella también la cubriera la lápida de la 2 muerte. Con indiferencia, oía a sus padres informándole de los trámites apresurados que estaban haciendo para que ella saliera de Chile y evitar así el peligro de que fuera a ser detenida. Y, en ese mismo estado de ánimo sumido en el vacío y en la nada, llegó hasta el aeropuerto, entregó los bolsos y las maletas que sus primas le habían preparado y con el débil esbozo de una sonrisa, se despidió de su familia. Me duele el alma verte partir, hija mía—le dijo su madre tratando de sofocar el llanto—pero también siento un gran alivio. Allá en Inglaterra, con esa gente tan sobria y civilizada, te curarás de este shock nervioso. Tan intenso, Laura, pero superable, gracias a Dios . . . Pese a todo lo que está ocurriendo aquí, en cuanto llegues a Londres, te darás cuenta de que son las fuerzas del bien las que verdaderamente guían este mundo. Varias personas esperaban a la salida de la aduana y entre ellas, vio a una joven rubia que portaba en lo alto un letrero en el cual su nombre estaba escrito en grandes letras de imprenta. La había venido a buscar para llevarla al hotel donde pasaría tres días, antes de que la transportaran a Birmingham. Al cruzar las puertas de aquel hotel construido a mediados del siglo XIX, según le había informado Mary Ann, la asaltó la extraña sensación de que entraba en un ámbito que correspondía a otro tiempo, de que si el avión, en su travesía hacia el este, había salido al encuentro del sol adelantándose a las horas de su reloj, allí, en un viaje vertical hacia zonas subterráneas, le parecía haber atravesado por la oculta arqueología de un centenar de años. Esas columnas de madera tallada arrojando sombras sobre un mueblaje antiguo y todos aquellos cristales opacos de las lámparas daban la impresión de haber apresado el paso del tiempo para inmovilizarlo mientras afuera seguían corriendo los años y las hojas de los calendarios. 3 Había en el hotel un pesado olor a moho, a tumba cubierta de musgo y Laura tuvo el presentimiento de que, en ese lugar, la acechaba la muerte. Luego, cuando entró a la habitación que le habían asignado, se le ocurrió que las flores diminutas que adornaban el papel de las paredes y esas dalias que se entrelazaban armoniosamente en la cretona verde de las cortinas, evocaban las flores de un funeral. Tratando de desechar una idea que parecía tan absurda, abrió la cama y redistribuyó los almohadones diciéndose que no resultaba insólito que se le aparecieran las imágenes de la muerte en este otro rincón del mundo. Después de todo, durante años, había oído tantas historias de muertos y desaparecidos y junto al cuerpo yerto de José Miguel, había visto hileras de otros cadáveres expuestos en La Morgue y a la espera de ser identificados. Era muy posible que llevara la muerte a sus espaldas o, tal vez, la muerte estaba allí para acabar de una vez con su dolor. Sofocando un sollozo más, abrió una de las valijas para sacar su camisa de dormir y se dirigió al cuarto de baño. Las paredes cubiertas por baldosas de un celeste envejecido daban al lugar una atmósfera de recinto antiguo, de alguna casa en la campiña inglesa donde corrían niñas de botines de cuero y largas trenzas. Al fondo, se encontraba una tina refaccionada y abriendo las pesadas llaves de bronce, Laura dejó caer el agua por un par de minutos mientras empezaba a sacarse la ropa. Sobre un piso de caoba oscura puso ese sweater que José Miguel le había regalado para la navidad sin saber que, sólo dos meses después, el ribete plateado de las mangas estaría brillando a miles de kilómetros de su tumba. Con ese desgano que ahora caracterizaba todos sus movimientos, entró a la tina y se sentó allí por un rato sintiendo que el vapor humeante sobre sus hombros y sus mejillas junto con la calidez del agua en la piel de los muslos, le producían un grato 4 descanso. Entonces, estiró todo el cuerpo echándose hacia atrás y fue en ese instante cuando súbitamente resbaló y apenas alcanzó a aferrarse al borde de loza para esquivar un rudo golpe en la nuca. Aquello no había sido un accidente, pensó tomando aliento, alguien, algo, la había empujado y en una sensación de pavor, salió rápidamente de la tina y se cubrió con la toalla. Dió unos pasos titubeantes hacia el espejo cubierto de vaho y, en ese momento, le pareció divisar la silueta de la muerte moviendo los huesos de su esqueleto en una forma tenue y ligera que no producía ningún ruido. “Es el agotamiento de este viaje tan largo”, se dijo bajando la cabeza, pero cuando volvió a levantar la vista, vio que, igual que en un film en blanco y negro, la calavera tomaba otras dimensiones proyectándose, como si fuera la imagen de un close-up, en toda la superficie del espejo. Lentamente aquella imagen de cuencas vacías y mandíbulas desnudas iba adquiriendo la fisonomía de un rostro de párpados dormidos y, de pronto, sobre el cráneo fue adquiriendo forma un tongo negro mientras, en el labio superior de esa boca con gesto imperioso, empezaba a perfilarse un bigote de guías muy largas y afinadas, semejantes a las de aquellos señores que aparecían en las fotografías que su abuela guardaba bajo llave. Con un estremecimiento de pies a cabeza, Laura pegó un grito y de un manotazo, limpió el vaho del espejo haciendo desaparecer esa figura siniestra que ahora parecía permanecer detrás suyo y casi rozando su espalda desnuda. Temerosa corrió hasta el dormitorio y se quedó de pie junto a la cama, con los ojos fijos en la pantalla de la lámpara del velador que lucía un alegre paisaje rodeado, en la guarda, por margaritas silvestres. Esas eran precisamente las flores que ella imaginaba cuando en la escuela, se unía al coro de niñas para cantar el himno nacional que definía su patria como un campo de flores bordado bajo el cielo azul de la libertad. 5 “¡Y ahora tanta muerte, Dios mío, tanta muerte!”, musitó para sí buscando otra camisa de dormir. “Son todas esas muertes las que me han hecho tener esta alucinación . . . porque eso ha sido, una alucinación, producto de este ‘shock nervioso’, como lo llama mi madre nada más que por darle un nombre a mi dolor, a esta desesperación, más allá de todo posible grito, que me ha dejado la muerte de José Miguel”. A punto de soltar el llanto, se metió en la cama y cerró los ojos tratando de quedarse dormida y, en la oscuridad de sus párpados cerrados, se perfiló el rostro de José Miguel, “ayúdame a tolerar tu muerte”, le dijo en silencio, y encogida en esas sábanas ajenas, evocó el peso de su cuerpo cuando la penetraba con un vigor de marea creciente y volviendo a sentir la textura de su lengua sobre la piel de los senos, se fue adormeciendo. Como si estuviera de nuevo mirando las estampas que Miss Hamilton mostraba en la clase, a un costado del río divisa el Globe Theatre alojando aún los ecos de los versos de Shakespeare, más allá se eleva el Big Ben junto al Parlamento y marcando las horas con la misma exactitud de sus líneas simétricas mientras, entre los pesados muros de la Abadía de Westminster, se erigen las estatuas de esa larga monarquía que, según Miss Hamilton, había logrado perdurar dentro de un sistema democrático. En aquellos años de su niñez y adolescencia, los adultos siempre decían que los chilenos eran los ingleses de América que, de un modo sobrio y ordenado, resguardaban una libertad que contrastaba con las sangrientas dictaduras de los países tropicales . . . Eso decían siempre, con un dejo de orgullo, hasta el momento del golpe militar cuando la sobriedad había dado paso a la violencia. Laura entonces intuye que en este hotel de apariencia tan culta y civilizada, también fermentan otras fuerzas ocultas y lo que parecía haber 6 sido una alucinación, ahora se convierte para ella en una realidad palpable. Alguien, algo permanece en el cuarto de baño mientras ella yace en este lecho rodeado de flores estampadas en el papel de la pared, en las abultadas cortinas, en la pantalla de esa lámpara que ha dejado prendida por temor a la oscuridad . . . Sin saber por qué ahora surge la imagen de la Torre de Londres. En el sector inferior de ese gran muro de piedra gris, ve aquel portón cruzado de barrotes y que se ha designado como la Puerta del Traidor. Tras los barrotes, divisa una celda húmeda y oscura reflejándose en el agua pantanosa a los pies de los escalones cubiertos de musgo ennegrecido. Por allí pasaban todos aquellos que habían sido acusados de conspiradores y entre esas paredes, esperaban el momento en que vendría el verdugo para llevarlos al patíbulo. Encerrados en la torre habían sido asesinados esos dos príncipes quienes, ignorando las tramas de la política, se dedicaban a sus juegos infantiles, sin sospechar que sus cadáveres serían tapiados en esa misma torre. Entonces Laura recuerda a la reina de Escocia ejecutada por orden de Elizabeth I y a Lady Jane Grey quien, al ver la cabeza decapitada de su esposo, le había arrebatado al verdugo la venda de las manos y se la había puesto ella misma sobre los ojos, ordenándole que fuera rápido y eficaz con su hacha. Ella también habría querido ofrecer su cuello a los verdugos de José Miguel para morir a su lado. En ese momento, la imagen de la Torre de Londres se ilumina, como si fuera una postal de turistas, y en un costado divisa la figura de ese hombre que se cubre con una capa negra y un sombrero en forma de tongo. Desde la postal y desde el espejo del baño, está llamándola porque ella fue la mujer que, hace muchos años atrás, no alcanzó a ser su víctima. Abriendo los ojos, repasa con la vista las flores de la cortina, y presiente que allí está agazapado el hombre que salía en las noches 7 londinenses para dar tajos certeros en el cuerpo de una mujer. La cortina ondea casi imperceptiblemente y Laura recuerda el cuello ensangrentado de José Miguel, sus mejillas mustias y esa mueca en sus labios amoratados. Vuelve a escuchar las palabras de su madre en el aeropuerto y se dice que está equivocada, que no son las fuerzas del bien las que rigen el mundo sino un limo oscuro que fluye soterradamente en cualquier lugar de la tierra. “Morir” susurra cerrando los ojos y es entonces cuando se encuentra en un cuarto lóbrego y miserable. La calle se llama White Chapel y a ella le corresponde salir una hora después de Jane quien está de pie frente al espejo poniéndose el abrigo largo que la protegerá de la humedad producida por la espesa neblina. “Oscura está la noche, pero no faltará el cliente que me brinde unos peniques”, dice Jane sonriendo y ella ve el hueco oscuro de esos dos dientes que faltan en su dentadura de marfil opaco y carcomido. “Y si te encuentras a Jack el Destripador, bien que le puedes volar una libra esterlina y tres chelines”, exclama la vieja Rose que se dedica a atizar el fuego. Jane, divertida con el comentario, lanza una carcajada, se da media vuelta y haciendo un gesto de despedida, se aleja por la calle estrecha y oscura, cojea levemente de la pierna izquierda y al llegar a la esquina, empieza a entonar una alegre canción irlandesa. Mientras la voz de aquella mujer se pierde en la lejanía, Laura entreabre los ojos y ve apoyado en el borde de la cama, a ese hombre ahora de silueta nítida, como si un rayo de luna estuviera iluminando todo su cuerpo. El tongo negro se balancea levemente mientras le clava la vista y de sus labios, sale un murmullo que parece resonar en el bigote de guías muy largas. Ese ruido sordo que se extiende en una resonancia destemplada, semeja el graznido de las gaviotas hambrientas posándose en la arena negra y húmeda de una playa sin confín. “Voy a morir rodeada de nietos en 8 Dublin”, decía siempre Jane sin saber que terminaría en un suburbio de Londres y con los intestinos afuera. Ella había visto su cadáver apenas iluminado por el farol de un policía mientras los mendigos se persignaban llenos de temor. El tajo cruzaba desde la garganta hasta la línea del pubis y en la mirada de Jane, ahora por siempre fija, le pareció oír una señal, o tal vez, esa señal provenía de su boca entreabierta en el último estertor. “Tú serás la próxima”, oyó que le decía Jane y después de depositar un beso en su mano fría, ella se había internado en la calle, en sentido contrario a la pieza donde había vivido ya por más de tres años . . . Había resuelto abandonar su pobre oficio de prostituta para no ser la próxima víctima del Destripador y salvar así su vida. Se ganaría el pan limpiando el suelo de los ricos, recogiendo las astillas de carbón allá en esa fábrica que tenía una chimenea muy grande, o se perdería en la multitud de pordioseros que asolaban la ciudad . . . Ahora, bajo esa arena negra y húmeda, fermentan larvas y amebas de piel viscosa, raíces y sarmientos que se entrelazan creando una red abyecta, un entramado del tiempo y de la historia, que dejó su muerte sangrienta suspendida por un centenar de años. El hombre sostiene en su mano derecha un cuchillo que relumbra en la oscuridad, lentamente acaricia el filo acerado con una expresión de poder y de maldad, antes de arrojar la primera puñalada. Y ella entonces ve una guirnalda de dalias y margaritas silvestres que se engarza formando la corona fúnebre que caerá sobre la caja de madera que reviste su cuerpo descuartizado.