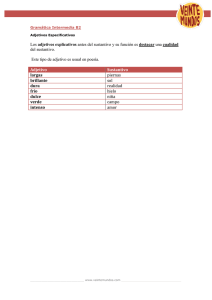

Tema 14 y 52 Lengua y literatura.indd

Anuncio