revista de estudios ilipenses - Instituto de Estudios Ilipenses

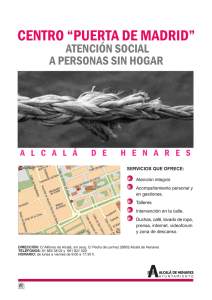

Anuncio