La aldea gallega

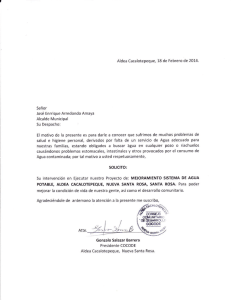

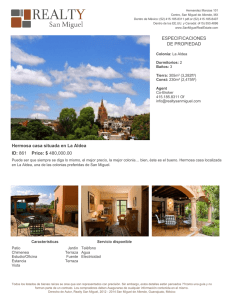

Anuncio