Copia digital - Biblioteca Virtual de Aragón

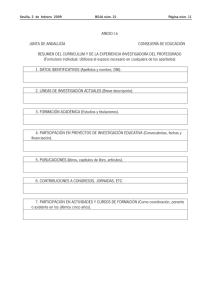

Anuncio