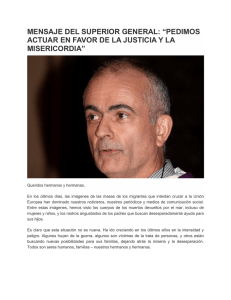

Conferencia del del Padre Héctor E. Laffeuillade

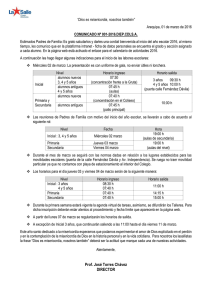

Anuncio