Copia digital - Biblioteca Digital AECID

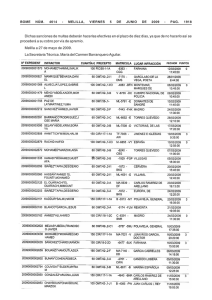

Anuncio