La Iglesia en llamas

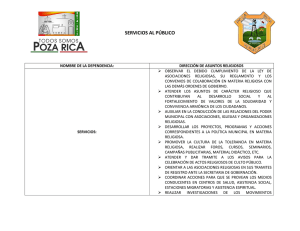

Anuncio