esclavitud de epoca colonial

Anuncio

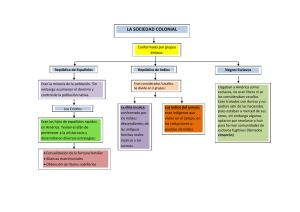

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA USAC CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE CUNORI PEM. EN CIENCIAS NATURALES CON ORIENTACIÓN AMBIENTAL HISTORIA DE GUATEMALA LICDA. KARINA MARIELA GUERRA LA ESCLAVITUD DE LA ÉPOCA COLONIAL KAROL NOEMI ROSALES CHINCHILLA 201146357 CHIQUIMULA, AGOSTO DE 2013 LA EPOCA COLONIAL DE GUATEMALA Un régimen colonial, en términos generales, aplicables también a la situación que prevaleció en el Reino de Guatemala entre 1524 a 1821, se puede concebir, en esencia, como la explotación económica de un territorio y del trabajo de los habitantes de éste, que anteriormente gozaron de autonomía. En el caso de la sociedad colonial de Guatemala es decir, durante el periodo comprendido de 1524 a considerado, descanso 1821, el aparato económico, estrictamente principalmente a las siguientes columnas institucionales: Esclavitud, Encomienda, Repartimiento, servicios personales, propiedad y utilización de la tierra, administración de la hacienda pública, tecnología, trabajo artesanal y comercio. Básicamente, sin embargo, en Guatemala , el régimen colonial gravitó en el trabajo de los nativos , ya que los móviles generales de la conquista , las coacciones en que esta se realizó y la propia situación económico social de España y de la propia colonia . LA ESCLAVITUD DE LOS INDIOS El dominio casi absoluto de una persona sobremanera , equivalente a un derecho de propiedad que traduce en la anulación de la libertad , la personalidad y otros derechos individuales de quien ocupa la posición de esclavo , fue un fenómeno que, con ligeras variantes , se conoció en todos los continentes , inclusive África , y casi de manera ininterrumpida desde la antigüedad . En el siglo XVI se conocía en las sociedades del viejo mundo, así como en las sociedades mesoamericanas con la Pre conquista. En estas últimas, el estrato de los esclavos se integraba, principalmente con prisioneros de guerra o criminales condenados por la sociedad, pero los hijos de unos y otros no necesariamente heredaban tal condición. En algunas zonas también se obtenían esclavos mediante compra, el cobro de tributos por los señores o bien por la comisión de varios y diversos delitos. Se les reconocía por su posición inferior en los procesos productivos por supuesto y , en algunos casos, por la correspondiente “MARCA” en la cara y en los brazos , tal como se hacía en Nicaragua , por ejemplo donde se usaba, para tales efectos , un polvo negro hecho de carbón de pino que se frotaba en una cortada hecha la cara o en un brazo , para que la seña persistiera después de sanada la herida . Esta práctica de la marcación fue continuada por los españoles después de 1524. Estos en efecto redujeron a la esclavitud a muchos nativos en los años cruciales de la conquista y utilizaban una “G” para marcar a los esclavos obtenidos en guerra , y una especie de “R” compuesta , para los llamados “ESCLAVOS DE RESCATE” . Estos últimos eran precisamente los que ya tenían tal condición en las sociedades prehispánicas, y de cuya existencia anterior persisten pruebas documentales, pictográficas y lingüísticas en la actualidad. Estas pruebas se refieren a casi todo el territorio de la antigua Mesoamérica y, en muchos casos, ponen de manifiesto ciertas prácticas de excesiva crueldad asociadas a la esclavitud de aquella época. Como en otras partes del viejo mundo, en la Guatemala prehispánica la esclavitud implicaba un derecho u derecho de propiedad sobre la persona del esclavo, lo que incluía los frutos del trabajo, así como la privación de la vida de éste si se trataba de uno propio, o de una obligación de resarcimiento en el caso de uno ajeno. Desde entonces, se tomaron medidas efectivas para que tal práctica no continuara, y se ordeno la liberación de muchos indígenas que se conservaban bajo dicho régimen. Es justo reconocer, por otra parte, que también hubo fuertes voces de crítica, de denuncia, de abierta condena a la política esclavista que España y los colonos españoles desarrollaron en América central. Entre tales voces , a pesar de que había también religiosos comprometidos en dichas prácticas , destacaron la del licenciado Cristóbal de Pedraza , protector de los indios y Obispo de Honduras , quien envió una cruda” Información “ sobre la situación esclavista en ese país y por supuesto la voz implacable de celebérrimo Fray Bartolomé de las Casas. Y en España, precisa decirlo, algún eco tuvieron aquellas voces detonantes, cuando menos en el ámbito del “debe ser” inherente a las leyes nuevas. Otra modalidad irregular, entre los muchos procedimientos usados para burlar el precario control de la práctica esclavista, consistió en la venta, en calidad de esclavos, de muchos indios sometidos al régimen de la encomienda. Estos por definición , eran individuos libres , con la única obligación del pago del tributo a su encomendero, pero este, en componenda con funcionarios, religiosos , traficantes y eventualmente con los caciques locales , se las ingeniaba para participar en el mercado de esclavos , a expensas de la libertad de sus encomendados y del ingreso regular que constituía el tributo LA ESCLAVITUD DE LOS NEGROS: Los primero núcleos de esclavos negros, paradójicamente se localizaron en el propio continente africano. Desde una época no precisada, y como consecuencia de guerras intertribiales o de peculiares estructuras socioeconómicas, unos negros eran sometidos a la esclavitud por otros de sus congéneres, tal como ocurrió en el propio contexto de las sociedades precolombinas de América. En aquellas circunstancias primigenias , la esclavitud era fuente de mano de obra y de prestigio social para los amos, pero en los procesos productivos generales no alcanzo la importancia y la envergadura que la caracterizaron cuando comenzó el trafico trasatlántico , derivado este de la expansión colonizadora de las potencias occidentales . En cuanto a las políticas esclavistas institucionalizadas por España con relación con el nuevo mundo, es significativo consignar que en 1518, Carlos I autorizo el envió masivo de 4000 negros a las islas del Caribe. Esta concesión de libero de impuestos por cuatro años, y se prohibió toda negociación semejante por quienes carecieran de permiso expreso. En las postrimerías del siglo XV todavía se manifestó abiertamente la rivalidad, entre España y Portugal, por el control del comercio esclavista, pero las bulas papales de 1493 favorecían el derecho esgrimido por el segundo de dichos países, y así se reconoció por ambas naciones en 1494. Al tenor de este acuerdo, a los portugueses se adjudico el derecho exclusivo de sacar esclavos del continente Africano. Este tráfico empero, no pudo obviar cierto control ejercido por los banqueros genoveses, como tampoco se pudo ignorar la oposición de la casa de contratación de Sevilla, que reclama sus derechos monopolísticos en el comercio con las Indias. Posteriormente concluido el predominio portugués, se elimino la institución del asiento, y el tráfico de esclavos negros disminuyo en una medida que afecto a la creciente demanda de los colonos españoles en América. El rey por lo tanto, ante el aumento del contrabando y otras presiones colaterales, opto por restablecer el asiento, y entonces fueron los holandeses los encargados de proveer de negros a los asentistas. En la primera mitad del siglo XVII, el tráfico esclavista estaba generalizado en el Caribe, y de él se beneficiaban las potencias europeas. La demanda comenzó crecer entre los colonos Españoles, en cuyas filas figuraban miembros de las órdenes religiosas, como los propios dominicos que, por otra parte, destacaron en la defensas de los indios. Ante la posibilidad de trasladar esclavos blancos, que también los había disponibles en Europa como judíos, rusos, egipcios, libaneses, guanches (originarios de las islas canarias), etc. Los interesados es decir, vendedores y compradores, prefirieron a los Bozales, que eran los esclavos capturados en África y que no habían tenido contacto directo con la civilización occidental. Se suponía que estos podían ser mas fácilmente cristianizados, en lo cual se reflejaba los intereses de la iglesia; que estaban en capacidad de resistir las enfermedades europeas, puesto que el contacto indirecto había desarrollado cierta disposición inmunológica; que podía obtenerse su docilidad y sometimiento, precisamente por su desarraigo; y que mas, importante aun, estarían en aptitud de desempeñar las tareas pesadas y peligrosas que, por razones de clima u otras similares, ni españoles, ni indios podían asumir. En los procedimientos de venta o de subasta los negros eran sometidos a exámenes para detectar defectos físicos (verbigracia, mataduras en la piel, falta de dientes, extremidades deformes) o supuestas taras “morales” (por ejemplo, la rebeldía la inadaptación por nostalgia etc.) ya que ello determinaba su precio y, sobre todo su aptitud para calificar como una “pieza”, es decir como un esclavo normal y joven. Por lo general eran marcados, ya con el fierro del general, del asentista o de sus nuevos amos. En Guatemala las” piezas” debían reunir ciertos requisitos, como altura, fuerza salud, etc. Y se les clasificaba, según se tratara de niños, jóvenes o viejos, en las categorías denominadas “mulequin” (hasta 6 años era media pieza), “muleque” (de 6 a 12 años) y “mulecón” (de 12 a 18 años), respectivamente. Esto determinaba la demanda y el consiguiente precio. Es interesante anotar que los primeros esclavos negros llegaron a Guatemala en la propia expedición inicial de Pedro de Alvarado, aunque son precarias las informaciones precisas al respecto. Arribaron, como tales, desprendidos de los grupos de sus congéneres que ya existían en México y en la Antillas, cuando no se había iniciado todavía otras formas de explotación de mano de obra nativa, como las que se relacionan con la propia esclavitud, con la encomienda, el repartimiento y los servicios personales. La iglesia no se opuso categóricamente a la esclavitud y al tráfico de negros y, precisamente los dominicos, en cuyas filas figuraron algunos de los más conspicuos defensores de los indios, poseían muchos esclavos africanos en sus propias haciendas. Una de las más famosas de estas fue la de San Jerónimo, en baja Verapaz, fundada desde los comienzos de la colonización. En dicha hacienda, reputada como una de las grandes empresas agroindustriales de la época, se fabricaba, además de azúcar, un aguardiente cuya fama trascendió las fronteras del reino, así como otros productos diversos. Fue fundada en una fecha imprecisa entre 1540 y 1550, por los dominicos que llegaron en pos de las Casas y los acompañantes de este. Si se analiza la magnitud de empresas agroindustriales , como la hacienda de san Jerónimo u otros ingenios o trapiches menores que abundaban en el reino, pero en un contexto más amplio; y si se considera el peso que tuvieron productos como el añil, el azúcar, e inclusive la minería, los servicios personales, etc. Se puede medir el verdadero papel que jugó la esclavitud de los negros en la vida económica de la colonia. Los esclavos negros siempre tuvieron una condición diferente a la de los indios, inclusive la que correspondía a quienes, entre estos últimos, se tenía también por verdaderos esclavos. Aquellos por ejemplo, siempre fueron “comprados”, como una cosa mueble, en tanto que los indios desde el principio, eran simplemente “tomados” por los españoles. La esclavitud de los indios, por otra parte se prohibió reiteradamente; por ejemplo, de modo taxativo, en las leyes nuevas. Los negros además no estaban sujetos al pago del tributo, como lo estaban los indios bajo la encomienda. Solo cuando adquirían la condición de hombres libres, mediante la manumisión, la compra de su libertad u otros procedimientos, los negros adquirían la obligación de pagar, en calidad de tributarios de la corona, dos tostones al año. Finalmente las transacciones referidas a un esclavo negro pagaban los impuestos de alcabala y almojarifazgo. Las ocupaciones de los esclavos negros no variaron en la etapa final de la colonia, aunque fueron objeto de regulaciones especiales; estas se referían también a la educación y, en general al trato que debía darse a los esclavos sometidos al régimen en cuestión. El punto ultimo de la esclavitud de los negros se marco en Guatemala en 1823 cuando la asamblea constituyente decreto la abolición de aquel fenómeno social, que tubo considerables repercusiones económicas en la anterior etapa de la colonia .