CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - No se

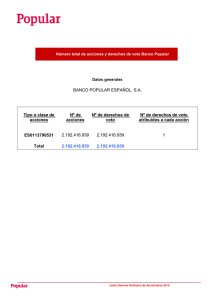

Anuncio