bajo el velo de triste voz - Creative People

Anuncio

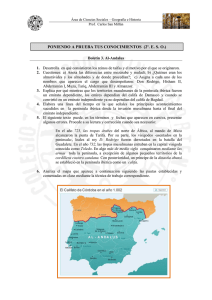

BAJO EL VELO DE TRISTE VOZ Autora: Rosamar Jiménez Bochs Jamás olvidaré sus ojos... aquellos ojos de lánguida mirada que iluminaron desde su llegada todas las estancias del pequeño harén de mi señor. Aquellos mismos ojos que conocí siendo un fiel y sumiso esclavo, y que me convirtieron en un traidor mutilado y condenado a perecer en el olvido de cuantos me conocieron. Supe su historia mucho antes del suceso de aquella terrible noche. Como eunuco al cargo del cuidado de las escasas concubinas de mi señor, me estaba prohibido mantener diálogo alguno con ellas. Mas esa norma no impedía que mis oídos escucharan las historias que contaban las mujeres durante sus largos tiempos de ocio. Mi obsesión por la nueva concubina me llevó a espiar las conversaciones del harén, oculto tras las cortinas, o a detener mis pasos con disimulo cuando la escuchaba nombrar por alguna de sus compañeras de reclusión. Genoveva, ése era su nombre. O al menos lo fue hasta que las tropas del gran califa Abderramán III asolaron su provincia y regaron los campos con la sangre de sus hermanos cristianos. Ya debía ser hermosa por aquel entonces, cuando contaba en torno a 14 años, pues mi señor, el valeroso nakib Hashîm Ben Al-Garín, no dudó en perdonarle la vida al descubrirla sollozando entre los cadáveres que nuestros guerreros dejaron a su paso por Burgos. Cuentan las malas lenguas que mi señor la ocultó, pretendiendo adueñarse de su persona sin el permiso del soberano, a quien correspondían las vidas de los cristianos apresados en las razias. Sin embargo, no hay duda de que el bueno de Allah guía los pasos del califa y cierta noche de insomnio, buscando buena compañía con la que compartir las hazañas de la última batalla, halló una muchacha escondida en la jaima del nakib. Éste, al verse sorprendido en plena falta, inventó que aguardaba el momento oportuno para entregársela como premio por las victorias obtenidas en Álava y Burgos. Dudo que el califa confiara en sus palabras, pero debió acometerlo en un momento de júbilo por los botines obtenidos ya que, en lugar de exigir su castigo, aceptó el regalo y ordenó que la doncella fuera llevada junto a los esclavos hasta entrar en Córdoba, donde sería instalada en el harén real bajo el nombre de Raniin, que en nuestra lengua significa “triste voz”. Los siguientes cinco años los pasó entre las cerca de 2000 concubinas reales, rodeada de lujos que jamás habría soñado en su vida como Genoveva. Al estar nuestro soberano obsesionado con la conquista de las tierras cristianas, ella fue relegada a una cómoda vida sin el inconveniente de la entrega sexual, ya que el califa pasaba grandes temporadas ausente de palacio y las concubinas dedicaban su tiempo a enriquecer sus dones. Así fue como Raniin adiestró una hermosa voz que hipnotizaba a los afortunados que tenían ocasión de escucharla cantar. En el verano del año cristiano 939 d.C., tuvo lugar nuestra deplorable derrota por parte de Ramiro II el Grande, en la batalla de Alhóndiga. Más de dos tercios de las tropas cordobesas fueron aniquiladas y los que sobrevivieron, huyeron como cobardes tras Fortun ibn Muhammad. Tan solo 49 soldados quedaron al lado de nuestro maltrecho califa, entre los que se contaba mi señor. Éste, ante las graves heridas de Abderramán, tomó el mando y guió al pequeño grupo en su huida de las garras de Ramiro. Como le salvara la vida, Abderramán premió a mi señor con la mejor recompensa que podía ofrecerle: le dio a escoger, entre sus casi 2000 concubinas, a aquella que él más deseara. Dos días más tardes yo mismo recibía a Raniin, que venía ataviada con un riguroso niqāb que solo dejaba ver sus intrigantes ojos. La guié a sus aposentos sin mediar palabra y el resto de los días me dediqué a observarla en silencio, permitiendo que se iniciara un sentimiento vetado para los castrados como yo. Jamás intercambiamos una palabra, tal y como estaba ordenado, y lo cierto es que tampoco lo necesitamos. Sus gestos tímidos pero delicados me inspiraron un cariño que no recibí jamás de ninguno de mis hermanos musulmanes. Siempre había sido un esclavo y a su lado vislumbré un pequeño halo de libertad. Así descubrí que tras su triste mirada y su voz titubeante, se escondía un ser inalcanzable para cualquier mortal. Ni tan si quiera mi señor, quien ahora era dueño de su persona, podría jamás poseer el corazón que habitaba en tan indefensa virgen. Así pasaron los días, tristes y melancólicos para ella, intrigantes y enigmáticos para mí. Hasta que el furor de las batallas cedió paso a un tiempo más tranquilo para aquellos que tomaron partido en las razias. El califa se retiró del ejército para supervisar la construcción de su Medina Azahara y mi señor Hashîm, aún sin recuperar de sus heridas del último combate, decidió pasar una temporada con sus mujeres antes de reincorporarse al ejército cordobés. Fue entonces cuando todo se torció y mi destino quedó ligado a unos ojos cristianos que Allah no me permitiría volver a contemplar. Sucedió un mes después de la llegada del nakib a casa. Todas las mujeres y concubinas ponían su empeño en animar al señor adulándolo con sus bailes, cantos y el manjar de sus exuberantes cuerpos. Todas salvo Raniin, que permanecía oculta en sus aposentos tanto tiempo como le era permitido. Sin embargo, mi señor ya estaba aburrido de las mismas mujeres de siempre y recordó a la concubina que le regalara el califa. Así ordenó que la vistieran y acicalaran para la ocasión. Las concubinas buscaron la forma de ocultar los vestigios de su raza, para que el nakib descubriera a una mora más cuando explorara su cuerpo desnudo. Las dejé en la alcoba de la muchacha, untando su cuerpo con un afeite cobrizo que cubría la palidez de su piel y le ofrecía un tono oscuro similar al del resto de concubinas. Las esposas oficiales esperaban en el salón del harén, impacientes por contemplar la transformación de “la infiel”, tal y como ellas la llamaban. Y yo, perturbado por los celos que me asaltaban y la impotencia de saber que jamás sería mía, aguardé estoicamente el momento escogido por mi señor para desflorar a la mujer que me había arrebatado mi condición de eunuco. Un par de horas después de la cena, mi señor se dirigió a los aposentos del harén reservados a sus placeres. Allí esperaba ya Raniin, vestida con los velos tradicionales y el pesar como único atuendo de su mirada. Abrí la puerta a mi señor haciendo una débil reverencia y cerré tras sus pasos, quedándome vigilante en el amplio pasillo, mientras las escenas que mi mente imaginaba me torturaban sin parangón. Llevaba ya cierto tiempo recorriendo el pasillo en una y otra dirección cuando escuché un extraño revuelo en su interior. Bramó la voz de mi señor, siempre autoritaria y contundente, y un gemido escapó de unos labios frágiles. Escuché un golpe secó y el rumor de unos pies descalzos corriendo por la habitación. Me acerqué a la puerta, luchando con mi propio brazo por no empujar la hoja de madera. Mi señor masculló algo ininteligible y esta vez oí unos pasos más pesados corriendo de un extremo a otro de la habitación. Sonó lo que me pareció una bofetada y siguió un gran golpe contra el suelo. Ya estaba a punto de abalanzarme al interior de la alcoba cuando la estruendosa carcajada de mi señor me detuvo en seco. Se hizo un silencio brusco y entonces distinguí la voz de Raniin al otro lado de la puerta. _Si te acercas, la clavaré una y otra en tu cuerpo hasta que se escape la vida de tus labio y ni el mismo Allah sea capaz de levantarte. Alarmado por lo que presagiaban sus palabras, empujé la puerta y me horroricé ante el espectáculo que se presentaba ante mis ojos. En el suelo, muy próxima al lecho marital, Raniin esperaba encogida la embestida de mi señor. Tenía el rostro marcado por una amplia y dura mano, y sus ropas habían sido arrancadas casi al completo. Frente a ella, mi señor buscaba la mejor manera de asaltarla para poseerla. Al escuchar la puerta, se giró y me miró con alivio. Observé a Raniin y esta vez descubrí el brillo de una hoja de metal en su mano derecha. No supe cómo, pero el caso es que había logrado ocultar una pequeña daga entre sus ropas y estaba más que dispuesta a utilizarla. Corrí junto a mi señor para protegerlo y miré a Raniin con una súplica. Ella se levantó esgrimiendo el arma ante nosotros. _ Vamos, coge a esa maldita cristiana. Ya me he cansado de este juego_ me azuzó mi señor irritado. Raniin no se movió. Me miraba mientras su mano temblaba ante la posibilidad de utilizar el arma contra el que había sido su guardián. _ Déjame marchar y no le haré ningún daño_ me suplicó. Mi señor me empujó contra ella y la acorralé involuntariamente en un rincón de la alcoba. Su daga cayó al suelo con la acometida y mi señor la recogió con la agilidad que le había dado la victoria en sus batallas. Alzó el arma sin dudarlo y la lanzó sin piedad sobre el cuello de la muchacha, tropezando en su trayectoria con mi mano, que se rebelaba por primera vez ante mi dueño y señor. _ ¡¿Qué haces, maldito castrado?! ¡Te cortarán el brazo por esto! Suéltame y redime tu falta entregándome su sangre. Fui incapaz de obedecer. Sin girarme, acucié a la infeliz para que abandonara el harén, mientras mi señor gritaba pidiendo la ayuda de los otros esclavos. Cuando estos llegaron, ella ya había huido y yo aún mantenía el brazo del nakib sujeto con fuerza, mientras la daga descansaba al pie de los dos. Por aquel acto de rebelión fui condenado por el cadí a perder mi brazo derecho por alzarlo contra mi señor; me arrancaron los ojos para que, como eunuco, no volviera a fijarme en ninguna otra mujer y me condenaron a prisión por el resto de mi vida, mientras mi nombre era lanzado al olvido y todos aquellos que lo mencionaran, sentenciados a perder su lengua para que no volvieran a nombrarme. Desde entonces vivo en esta celda fría y húmeda, envuelto en las tinieblas que la ceguera me regala sin compasión. En ocasiones la siento a mi lado, cuando algunas mujeres voluntarias visitan a los presos y nos traen un poco de pan para comer. Nunca hablamos; como eunuco que custodia el harén de mi señor, me está prohibido mantener conversación alguna con ella, pero aún así nos entendemos. Ella pone el mendrugo de pan en mi única mano y acaricia mi rostro mientras yo lo muerdo despacio, no sea que al tragar el último bocado ella desaparezca sin más. Su niqāb roza con suavidad mi antebrazo y soy consciente del peligro que corre al visitarme en prisión. Así pasamos el escaso tiempo que se nos concede: yo saboreando el silencio que compartimos, ella llorando en secreto la culpa que la aflige. A veces me pregunto si no será una mala jugada de mi mente ofuscada y levanto mi mano moribunda para tocar sus párpados desnudos, enmarcados por el niqāb que oculta su rostro. Entonces sé que es real, y sé que está ahí. Pagué su libertad con un brazo, mis ojos y el olvido eterno. Quizá sea un precio demasiado alto por una mujer, pero es un precio que hoy volvería a pagar. Registrado en Safe Creative