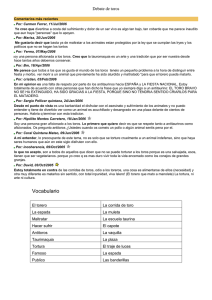

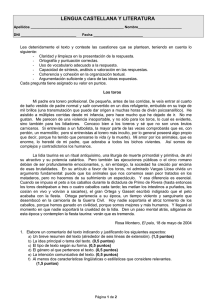

Regreso a mi historia

Anuncio