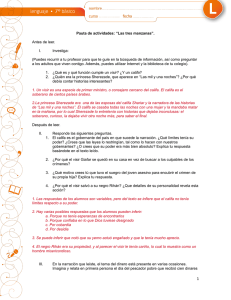

La justicia del visir

Anuncio