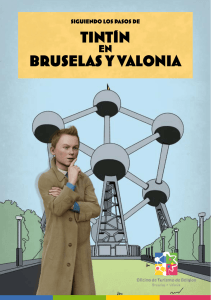

relaciones internacionales y humanismo en el cómic europeo.

Anuncio