La Aguja del Doctor Costigan

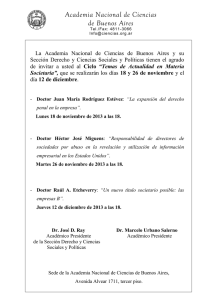

Anuncio