influencia del té, café y vino tinto y del tiempo de inmersión en el

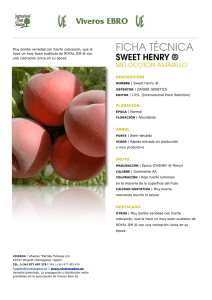

Anuncio