Exposición temporal - Ayuntamiento de Zamora

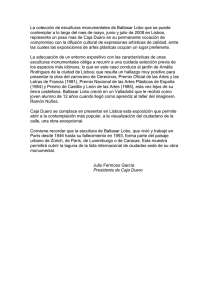

Anuncio

a sus amigos para que colaborasen, ponía en juego su poderosa influencia sin el menor alarde, naturalmente, como si nada de aquello le costase esfuerzo alguno. Unas líneas para obtener un visado, una llamada telefónica para encontrar un trabajo o para organizar una exposición: otras veces se trataba de una recomendación para su propio médico, o para reclamar a un español −al que no conocía− de un campo de concentración, sin olvidar las idas a la prefectura para hacerse responsable, moral y materialmente, de artistas que necesitaban quedarse en París. Al darles el documento obtenido les decía: “Bueno, ahora no os metáis en líos, porque me fusilan a mí”. Y cuando un amigo le pedía una recomendación difícil: “Pero tú quién te crees que soy yo, si soy menos que un guardia civil”. (Mercedes GUILLÉN, Picasso, Madrid, 1975, pp. 28-29). Baltasar Lobo gozó del apoyo y la amistad del escultor cubista Henri Laurens, de paralelas convicciones libertarias, ambos compartieron silencios y trayectorias plásticas: el gusto por la talla directa y la actividad artesanal, por el cuidado de las herramientas de trabajo y los acabados impecables. “Saber más sobre un artista exiliado debería suponer saber más sobre el exilio. […] En las últimas décadas, además, la cultura ha sufrido un fenómeno de atomización que parece ser consecuencia de la globalización y la consiguiente fragmentación de los tejidos sociales; en España, una de las caras más llamativas del fenómeno ha sido la manía localista que se ha apoderado de los estudios sobre arte y cultura; de aquí resulta, en ocasiones, una historia del arte que recupera a los artistas del exilio en ámbitos exageradamente locales, con intenciones sobre todo hagiográficas, y, en demasiadas ocasiones, convenientemente despojados, para no ofender, de su perfil ideológico original”. “El exilio es siempre la historia de un fracaso, de un olvido, de un desgarro; de modo que si Max Aub hubiera vuelto a España en otras circunstancias políticas, es muy posible que el país le hubiera resultado igual de desconocido, de diferente al país soñado.” (DÍAZ SÁNCHEZ, “Memoria y olvido...”, p. 14). Camino de las estrellas “Ser en la vida romero, romero..., sólo romero. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez, una vez sólo y ligero, ligero, siempre ligero” “Soy hijo del agua y de la tierra, pero mi sepultura está en el viento. Que él recoja el legado de polvo y de ceniza, el mineral residuo, la ingrávida reliquia que no se trague el fuego” (León FELIPE, “Cenizas”, en El ciervo, 1954) La madurez da en no creer en nada, o en casi nada, pero León Felipe y Baltasar Lobo nunca llegaron a convertirse en descreídos. Sus añoranzas se transformaron en combados juncos meridianos proyectados hacia la bóveda celeste. León Felipe, que se confesaba “el más torpe y el más ciego de todos los poetas españoles”, aunque respondía de todos sus versos con su sangre, “casi desnudo, como los hijos de la mar”, ganó otra luz el 18 de septiembre de 1968. La almohada de bronce El largo viaje Baltasar Lobo soñó cara al viento añicos de estrellas y emprendió otro viaje, no sin antes impregnarse del encarnado polvo marmóreo de Novelda, darse una vuelta por su pueblo y modelar un peregrino abrazado a su silente cayado. El 4 de septiembre de 1993 hizo otro alto en el camino antes de emprender nuevo rumbo. “Mi patria está donde se encuentra aquel pájaro luminoso que vivió hace ya tiempo en mi heredad. Cuando yo nací ya no le oí cantar en mi huerto. Y me fui en su busca, solo y callado por el mundo. Donde vuelva a encontrarlo, encontraré mi patria porque allí estará Dios”. “Había un hombre que tenía una doctrina. Una doctrina que llevaba en el pecho (junto al pecho, no dentro del pecho), una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Y la doctrina creció. Y tuvo que meterla en un arca, en un arca como la del Viejo [Testamento. Y el arca creció. Y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Entonces nació el templo. Y el templo creció. Y se comió al arca, al hombre y a la doctrina [escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre que dijo: El que tenga una doctrina que se la coma, antes de que se la [coma el templo; que la vierta, que la disuelva en su sangre, que la haga carne de su cuerpo… y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo” (León FELIPE, “Parábola”, en Ganarás la luz, 1943) Existen en la obra de Lobo muchos jirones de felicidad. Cuando su actitud reflexiva cedió el testigo a la exaltación de lo femenino, brotó su candoroso homenaje a la esperanzada maternidad y la aceptación de su ilimitada curiosidad artística se desbordó en mil quehaceres. Anida en París, sin mancillas ni dislates pone en orden sus ideas, expone en salas de postín, se deslumbra ante nuevas constelaciones (Henri Laurens, Constantin Brancusi o Hans Arp) y traza su propio camino, que había iniciado modelando figurillas de barro y tallando bloques de madera en su Cerecinos natal. Ahora ataca el mármol y guía el metal fundido por su rielera. Exposición temporal julio a octubre de 2016 Museo de Zamora Horario Plaza de Santa Lucía 2 T. 980 516 150 | www.museoscastillayleon.jcyl.es martes a viernes de 19:00 a 21:00 h sábado de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h domingo de 12:00 a 14:00 h El destierro de León Felipe se convirtió en estado vital permanente, pues su patria estará “donde se encuentre aquel pájaro luminoso que vivió hace tiempo en mi heredad”, convirtiendo la palabra en pasaporte universal y el verso, enhebrado por el mito, en feroz y feraz tarjeta de presentación. A inicios de la década de 1960 su sobrino, el torero Carlos Arruza, le pagó un pasaje de avión para visitar España, pero León Felipe se quedó en tierra: “no me contéis más cuentos”. Se había hecho a la desnudez de la diáspora y no quiso tocar nada. Ahora forja el verbo y engasta sus lágrimas cristalizadas. “Toda su escultura [de Baltasar Lobo] parece delatar un deseo de evasión incurable, como si el escultor se hubiese entregado tan a conciencia a su oficio como una forma de eludir la latencia de la muerte. La escultura era para él un rechazo del egoísmo humano, un afán por librarse del peso opresivo de las cosas, de un destino de indigencia moral; un medio, en suma, de celebrar, en el plano de la imaginación, la idea de la libertad. […] Suaves y redondos, los senos y el vientre oscilan y ondean, produciendo esa imaginaria impresión de movimiento, hasta tal punto lleva la elasticidad etérea, desafiando todas sus resistencias, en un triunfo de la forma que es, a la vez, un enaltecimiento de la vida. […] Lobo mantuvo un considerable ascendiente en el grupo de los artistas exiliados españoles de la Escuela de París y un papel muy activo en las opiniones y decisiones conjuntas, en las cuestiones políticas relativas a su posición frente al franquismo, como se puso de relieve en el viaje a Praga de 1946, o años después, en 1956, cuando el nuevo director del Museo de Arte Contemporáneo, el inteligente Fernández del Amo, tomó contacto casi clandestinamente con los artistas exiliados para difundir su obra en España y adquirir algunas de sus obras para el museo.” (María BOLAÑOS ATIENZA, “El regreso museístico de un exiliado: Baltasar Lobo entre París y Zamora”, en Vae victis! Los artistas del exilio y sus museos, Gijón, 2009, pp. 125-126 y 129). Dep. Legal: ZA-142-2016 (León FELIPE, “Ahora de pueblo en pueblo”, en Versos y oraciones de caminante, 1920) (León FELIPE, “Romero sólo...”, en Versos y oraciones de caminante, 1920) (Julián DÍAZ SÁNCHEZ, “Memoria y olvido. Sobre la fortuna de los artistas del exilio en la España democrática”, Migraciones y Exilios, 6 (2005), pp. 12-13). (León FELIPE, Ganarás la luz, 1943) “Ahora de pueblo en pueblo errando por la vida, luego de mundo en mundo errando por el cielo lo mismo que esa estrella fugitiva… ¿Después?... Después… ya lo dirá esa estrella misma, esa estrella romera que es la mía, esa estrella que corre por el cielo sin albergue como yo por la vida” “Una alegoría de la errancia: apoyado en su cayado, Le pélerin (1992) en bronce preside, en el Cimetière Montparnasse [división 8, sección 8], la tumba de quien en una ocasión había dicho que le gustaría morir como un torero, de quien definió su universo con estas palabras tan serenas y luminosas: “Siempre he soñado en una escultura de mármol que sea como un vuelo, que se eleve sobre el suelo para brillar en medio de la luz, que nos haga olvidar la pesadez, la penalidad de la tierra.” (Juan Manuel BONET, “Baltasar Lobo: Instantes de felicidad”, en Baltasar Lobo. Galería Leandro Navarro, Madrid, 2014, p. 16). “Juan Larrea quiso percibir en uno de los peregrinos de La Vía Láctea de Buñuel [Pedro y Juan, una pareja de peregrinos contemporáneos parten desde París hacia Compostela] un homenaje a León Felipe, cuyo apellido (Camino Galicia) casi es una premonición del Camino de Santiago [el film bucea además en el tema del caballero andante y su escudero en busca de la fe y del honor]. Es cierto que Pedro, con sus barbas y su aire de juglarón o clochard, evoca en algo físicamente a León Felipe, pero también es verdad que Buñuel no gustaba demasiado de estos juegos, más propios de los modos y maneras de Larrea. Ahora bien, una cosa es cierta: la estructura itinerante y abierta, que tanta importancia tendrá en la filmografía última de Buñuel (La Vía Láctea, El discreto encanto de la burguesía, El fantasma de la libertad), se genera a partir del esquema de Ilegible hijo de flauta [una frustrada película cuyo críptico guión redactaron al alimón Juan Larrea y Luis Buñuel y donde aparecía León Felipe como el único personaje real]. Si alguien quiere acompañar en su juicio a Larrea y ver en ello un triunfo in extremis de León Felipe, estará en su derecho. Habría que reconocer en tal caso que pocas veces se escribió tan derecho con renglones tan torcidos.” León Felipe (León Camino Galicia de la Rosa) nació el 11 de abril de 1884 en Tábara (Zamora), donde su padre era notario. Su infancia y adolescencia transcurrieron entre Sequeros (Salamanca) y Santander. Estudió Farmacia en Madrid y ejerció como boticario mientras trabajaba como actor en compañías teatrales. Identificado y detenido en Madrid, fue condenado por deudas y pasó casi dos años encarcelado en Santander, aliviados por la lectura del Quijote. Con la joven peruana Irene de Lámbarri −a la que conoció en Valmaseda (Vizcaya), pues allí abrió una farmacia en 1917− marchó a Barcelona. Cuando la muchacha regresó a Perú, León Felipe se instaló en Madrid en 1918, llevando una vida bohemia y desastrada, hasta que volvió a regentar otra farmacia en Almonacid de Zorita (Guadalajara) en 1919. En 1920 publicó Versos y oraciones del caminante. Administrador del hospital Reina Cristina de Santa Isabel (Guinea Ecuatorial), denunció la corrupción que regía la colonia sin sufrir represalias −incluso fue galardonado con la Medalla del Muni− y marchó a México en 1923, donde fue docente y bibliotecario en Veracruz. Enamorado de Berta Gamboa, la siguió con pasaporte falso hasta los Estados Unidos para casarse con ella. Allí conoció a Federico de Onís, descubrió la poesía de Walt Whitman y Waldo Frank, estudió Letras en la Universidad de Columbia y ejerció como profesor de lengua y literatura españolas en la Universidad Cornell (Ithaca, Nueva York). Vuelve a México en 1930 y a España al inicio de la Guerra Civil, ahora desde Panamá, en cuya embajada era agregado cultural. En 1938 se exilió definitivamente en México. Tras recorrer casi toda Hispanoamérica y fundar los Cuadernos Americanos, murió en la ciudad de México el 18 de septiembre de 1968. (Agustín SÁNCHEZ VIDAL, “La frustrada andadura cinematográfica de León Felipe”, Mester, XVII/1 (1988), p. 8). “Yace aquí el Hidalgo fuerte que a tanto estremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco; fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura, que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco.” Epitafio que Sansón Carrasco puso en la sepultura del Quijote (Miguel DE CERVANTES, “De cómo don Quijote cayó malo, y del testamento que hizo, y su muerte”, Segunda Parte de Don Quijote, cap. LXXIV, 1615). Baltasar Lobo Casquero nació el 22 de febrero de 1910 en Cerecinos de Campos (Zamora), donde su padre trabajaba como carpintero y carretero. Aprendiz de imaginería en el taller vallisoletano de Ramón Núñez, en 1923 asistió a los cursos de modelado en la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid. En 1927 obtuvo una beca para la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, a la que renunció poco después, decantándose por el autodidactismo, los talleres del Círculo de Bellas Artes y las visitas al Museo Arqueológico Nacional y al Museo del Prado, ganándose la vida como marmolista de camposanto. Miliciano libertario durante la Guerra Civil en Madrid y Barcelona, en 1939 atravesó la frontera francesa y sufrió internamiento en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer. Junto a su compañera Mercedes Comaposada Guillén (1901-1994) se instaló en París, mantuvo una fraternal amistad con Pablo Picasso y Henri Laurens, viviendo el resto de su vida en Montparnasse. Tras la Segunda Guerra Mundial, su trayectoria artística se consolida y su obra viaja y se expone en distintas galerías de todo el mundo, obteniendo importantes galardones. En Madrid no llegó a exponer hasta 1960, haciéndolo años más tarde en Valencia, Bilbao, Barcelona, Alicante, Zamora y Cerecinos de Campos (1984), su localidad natal. Su reconocimiento fronteras adentro no llegó hasta la concesión del Premio Nacional de Artes Plásticas (1984) y el de Castilla y León de las Artes (1985). Murió en París el 4 de septiembre de 1993. Zamora atesora la memoria creativa de León Felipe y Baltasar Lobo, dos rutilantes figuras de la cultura hispana que nacieron en nuestras tierras. El legado de León Felipe, poeta oriundo de Tábara, sería adquirido en el año 2002 por el Ayuntamiento de Zamora a su albacea Alejandro Finisterre, con la idea de conservar y transmitir a las generaciones futuras un conjunto documental de gran relevancia, al que dar voz en un posible museo. Reúne unos 2.500 manuscritos autógrafos y mecanografiados, poemas sueltos y libros manuscritos inéditos, correspondencia, fotografías, grabaciones magnetofónicas y otros enseres personales y se custodia hoy en el Archivo Histórico Provincial, a la espera de decisiones definitivas, ya que el consistorio se comprometió a constituir la Fundación León Felipe y a crear su Casa Museo. El artista terracampino de Cerecinos, Baltasar Lobo, estableció vínculos con la ciudad de Zamora ya en 1984, cuando la Caja de Ahorros Provincial de Zamora exhibió algunas de sus obras y le encargó una escultura, homenaje, precisamente, al poeta León Felipe; también en 1986, cuando tras la Bienal de Escultura confió a la ciudad de Zamora las 44 esculturas expuestas, que quedaron depositadas en dependencias de dicha entidad bancaria. Su muerte, en 1993, y la de su mujer, en 1994, dejó a sus familiares una herencia de difícil gestión, por lo que el Ayuntamiento de Zamora inició un proceso de recuperación de las obras y un compromiso formal con sus herederos, consistente en el pago de los derechos de transmisión al estado francés a cambio de la donación de las piezas que se encontraban en su estudio de París. El Museo de Zamora acoge desde el año 1999 gran parte de este legado, más de 600 piezas depositadas por el Ayuntamiento de Zamora para su custodia y conservación, a la espera de su ubicación definitiva en un museo monográfico dedicado a Baltasar Lobo. Algunas otras esculturas de este legado se muestran desde el verano del 2009 en el entorno del Castillo y en una sala instalada en la aledaña Casa de Los Gigantes, heredera de la anterior presentación que durante diez años se ubicó en la iglesia de San Esteban. El conjunto abarca toda la trayectoria artística del escultor con una buena representación de sus obras más características. El depósito de ambas colecciones en centros de la Junta de Castilla y León (Archivo Histórico Provincial y Museo de Zamora) es un ejemplo de colaboración institucional, lo mismo que esta exposición, que muestra por primera vez de manera conjunta parte del contenido de ambos legados. Hacer visibles estos conjuntos es también una propuesta de reflexión sobre el significado de la obra de ambos artistas y un estímulo para que se adopten soluciones, por parte de las administraciones responsables, convenientes para la conservación y difusión de los fondos y satisfactorias para la ciudadanía zamorana, depositaria final de estos bienes. Estos días azules y este sol de la infancia “¡Qué lastima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana! Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada; pasé los días azules de mi infancia en Salamanca, y mi juventud, una juventud sombría, en la Montaña. Después… ya no he vuelto a echar el ancla, y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar siempre en la misma tonada al mismo río que pasa rodando las mismas aguas, al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa” (León FELIPE, “¡Qué lástima!”, en Versos y oraciones del caminante, 1920) “Y ese niño, ¿por qué ha llorado toda la noche ese niño? No es un niño, es un mono —me dijeron. Y todos se rieron de mí. Yo fui a comprobarlo y era un mono pequeño en efecto, pero lloraba igual que un niño, más desgarrada y dolorosamente que todos los niños que yo había oído llorar en el mundo. El Sargento me explicó: —Anoche en el bosque matamos al padre y a la madre, y nos trajimos al monito. ¡¡Cómo lloraba el monito!!” (León FELIPE, “Escuela”, en ¡Oh, este viejo y roto violín!, 1965) “Lobo nació en la carretería. La carretería en un pueblo de la provincia de Zamora tiene mucha importancia y profundo significado. Eje importante de la vida campesina. Allí el carretero, padre de Lobo, confeccionaba arados y carretas, los muebles ingenuos para el nuevo matrimonio y el ataúd de los muertos. Ved si es importante la carretería. Toda la vida pasa por ella, como ante la ventana apasionada de nuestro gran León Felipe, en sus soledades de Castilla […] −¿Cuándo saliste del pueblo?− Al poco tiempo, niño aún, voy a Valladolid y entro en un taller de imaginero. Paso a ser el chico del taller. En la ciudad se vivía mejor; es decir, en la aldea ya no se podía vivir. En esta etapa de mi adolescencia, apenas hay otra cosa que monotonía y aprendizaje de las reglas artesanas. Algunas anécdo- tas salpican de gracia esta página de taller medieval. El maestro, beatón y católico, imprimía de uno u otro modo, su tónica en el ambiente. Entonces, nosotros, para vengarnos, rellenábamos las escayolas imagineras con periódicos y folletos revolucionarios. El Motín era el preferido. Imagínate lo que ocurriría a una vieja beatona de Castilla si pensara que el interior de su rizado pastel espiritual albergaba El Motín. Obra del demonio, créetelo”. (JAES [Jaime ESPINAR, pseudónimo de Mariano Gómez Fernández, El Espinar (Segovia) 1903/Madrid, 1984], “Entrevista con Baltasar Lobo”, Umbral, nº 24, 29/01/1938). León Felipe y Baltasar Lobo nacieron en la provincia de Zamora, pero muy pronto soltaron amarras −si alguna vez existieron− con su tierra de origen y nunca llegaron a conocerse personalmente. León Felipe tenía ya veintiséis años cuando nació Baltasar Lobo y éste sobrevivió otros veinticinco al poeta peregrino. En sus biografías, la Guerra Civil española fue un punto de no retorno; perdieron patria y guía, pero jamás renegaron del humanismo solidario, de su compromiso con los más humildes, del trabajo y de la libertad. Ambos vivieron muchos escenarios, tantas veces marcados a fuego, con rebelde valentía y desarraigo. Esta exposición intentará −desde la cuna a la sepultura− hollar la senda, quijotesca y sideral, de sus ejemplares travesías. Baltasar Lobo comienza a caminar, primero con pasos balbuceantes, al poco con mayor determinación a la búsqueda de su propio destino, una decisión correcta contra la pereza, sin saber que estaba por llegar todo un rosario de sinsabores. En Madrid se desengañó de las enseñanzas artísticas académicas, descubrió el arte de vanguardia, quedó embelesado por los museos y forjó su propia conciencia social al albur del anarcosindicalismo, siguiendo una estrella que jamás abandonó. León Felipe experimentó en carnes propias ser un extranjero y un extraño, cualidad que le vacunó contra todo localismo. Al regresar a la España en llamas, tuvo el arrojo de leer públicamente el largo poema La insignia en Valencia el 28 de mayo de 1937; meses más tarde emprendió camino hacia el exilio definitivo. Él mismo escribió “mi patria está en todos los rincones de esta tierra de promisión”. Se autorretrató como “un paria que apenas tiene una capa”, se vio “forzado a cantar cosas de poca importancia” y, como Antonio Machado, siempre añoró “los días azules” de su infancia. ¿Días de inocencia e inconsciencia? ¡Qué desgarro perder un padre y una madre! De sueño roto, de tierra o de carne y hueso, mereciendo ser un apátrida desvalido. El alzamiento militar de julio de 1936 prendió la chispa del estallido de una Guerra Civil que desangró España. La hermosísima Leda, que a orillas del río Eurotas fue seducida por Zeus convertido en cisne la misma noche en que se acostó con el rey Tíndaro, engendró hijos de distintos padres, unos inmortales y otros mortales. La mujer contemplativa resulta el punto de partida de la mujer comprometida, trabajadora, madre y combatiente. León Felipe vivió algunas experiencias amorosas antes de conocer a su esposa mexicana Berta Gamboa. Baltasar Lobo siempre permaneció al lado de Mercedes Comaposada Guillén, ideóloga del feminismo libertario y compañera de viaje, de Madrid a Barcelona y al destierro francés. La presencia de lo femenino en la obra de Lobo será una constante a lo largo de toda su carrera. El exilio dejará llanto, y sobre todo reflexión, agónico interrogatorio sobre el paraíso perdido. León Felipe −que para existir, lloró, aulló y blasfemó− ha sido identificado como un Quijote que, en su diáspora, terminó convertido en Rocinante, en leproso Job, en Jonás descendido hasta el infierno, Moisés extraviado y eterno Prometeo, nunca en arzobispo, rey, ni gánster. León nos recomendó hacer un hoyo en la puerta de cada uno de nuestros exilios, plantar un árbol, regarlo con nuestras lágrimas y aguardar: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente y la luz con el dolor de tus ojos”. Don Quijote, el más famoso caballero andante de la literatura universal, pertrechado de noble idealismo como santo patrón laico, convivió de diferentes modos entre los creadores e intelectuales que afrontaron destierro y durísimo peregrinaje tras la Guerra Civil, generando infinidad de imágenes y reflexiones. Al cabo, don Quijote simboliza con su itinerancia la búsqueda del sentido de la justicia. Los poemas de León Felipe se van trasfigurando desde el derrotismo inicial (Versos y oraciones del caminante, 1920), a la actuación revolucionaria (La Insignia, 1937) y la reivindicación de la legalidad (El payaso de las bofetadas y el pescador de la caña, 1938). En el exilio mexicano, el poeta sumirá al personaje en la desesperanza (Español del éxodo y del llanto, 1939), lo redimirá como combatiente eterno (Ganarás la luz, 1943) o lo tornará símbolo de difícil interpretación (Rocinante, 1969). Miguel Cabañas señalaba cómo Mainer consideró que Cervantes y lo cervantino fueron “un objeto de meditación insistente y capital en las letras del exilio, mientras que fue un filón muy secundario en la España coetánea del interior”, si bien, el lúcido loco −o intempestivo cuerdo− abrazó con su adarga tanto a transterrados de la “Numancia errante” como a exiliados del interior (la dictadura demostró una camaleónica capacidad de adaptación al medio), quijotescos de tomo y lomo abrazando una causa perdida. La almohada de arena Adios a España, 1939 “Tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo… mas yo te dejo mudo… ¡Mudo! ¿Y cómo vas a recoger el trigo y a alimentar el fuego si yo me llevo la canción?” (León FELIPE, Español del éxodo y del llanto, 1939) La almohada de piedra Picasso y el exilio español “Lo que pasó bajo la curva de los cielos se prolonga bajo los huesos de mi cráneo. (¡Hay algo nuevo bajo el sol!) Lo que soñé en la tierra y en el vientre fecundado de mi madre lo sigo aquí ahora sobre la piedra oscura de mi almohada. ¡Fui semilla que quiso ser espiga… y soy espiga que sueña en ser pan ázimo!” (León FELIPE, “Un signo… ¡Quiero un signo!”, en Parábola y poesía, 1944) “Vamos a llorar ahora tú y yo juntos que tú también sabes llorar y tu relincho es plañido también lamento rabioso y delirante llanto, llanto es, llanto doloroso es. ¿Por qué lloras Rocinante, por quién lloras?... Y tú ¿por qué lloras y por quién lloras, León Felipe?” (León FELIPE, “Sobre El Guernica. Elegía 1ª”, en Rocinante, 1969) Caballeros de triste figura “Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va, vencido, el caballero de retorno a su lugar. ¡Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura en horas de desaliento así te miro pasar! ¡Y cuántas veces te grito: Hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar; hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar!” (León FELIPE, “Vencidos...”, en Versos y oraciones del caminante, 1920) En los campos de concentración de las playas del Rosellón fueron internados miles de españoles que habían apostado por la causa republicana huyendo de las represalias de los ganadores. Casi todos fueron despojándose de cuanto no era imprescindible camino de la frontera; en la misma, decomisaron sus exiguas armas y arrancaron sus galones, haciendo frente a las culatas y empellones de las guardias republicanas móviles y de los tiradores senegaleses y oídos sordos a las sirenas de la propaganda franquista. Los recluidos excavaron huecos en la arena y se cubrieron con mantas para protegerse del frío, la lluvia y el viento. Carecían de asistencia sanitaria y padecieron graves enfermedades, afloró el mercado negro, el contrabando y el raterío. Algunos disfrutaron de la solidaridad prestada por organismos internacionales, pero muy pronto los internados empezaron a reorganizarse y emprender iniciativas políticas, culturales y educativas. En 1939 se organizó en la Maison de la Culture de París una exposición −que viajaría más tarde a Londres y Estados Unidos− patrocinada por Pablo Picasso con el objetivo de recaudar fondos en ayuda de los españoles exiliados, según señalara Mercedes Comaposada Guillén (la compañera de Baltasar Lobo) de “guitarras hechas con latas de sardinas −que hasta sonaban bien−, esculturas de miga de pan, de madera de barracas, con alambradas de los campos, con jabón, y también pinturas al óleo en verdaderos lienzos, dibujos, acuarelas, guaches. Paisajes con escenas de los campos; retratos, bodegones con la ración del rancho, interiores de las barracas, enfermos con las caras demacradas, la hora de la costura, soldados republicanos remendando sus harapos o arreglando zapatos destrozados por los caminos que quedaron atrás. Ahora sólo arena y un mar inmenso de amargura; grupos sentados discutiendo con caras nostálgicas, recuerdos de una casa al otro lado de la frontera, del hermano herido, del amigo muerto. Poemas escritos con gran esmero, adornados con la esperanza de salir cuanto antes de aquella situación angustiosa, humillante: “Allez, allez reculez,/ que tienes que andar a pie/ desde Cervera a Argelès/ Barraquita sonriente/ con tus colchones de arena/ donde duerme tanta gente/ Donde todo se ilumina/ con sus dos botes de grasa/ con el viento que aquí pasa” (Mercedes GUILLÉN, Picasso, Madrid, 1975, p. 35). León Felipe, vapuleado y rabioso, regresó a México antes de la victoria franquista. Allí continuó entregado a la escritura cauterizadora y cautivo en la prisión de sus pensamientos. Baltasar Lobo consiguió huir del campo de Argelès-sur-Mer y llegar hasta París, donde se reencontró con Mercedes. La ayuda ofrecida por Pablo Picasso les permitió conseguir un humilde techo para librar el acoso policial y llevarse algo a la boca sin levantar sospechas. La solidaridad prestada por los artistas españoles y extranjeros allí instalados obró el milagro del renacer de su sensibilidad. Aún así, nunca pudo librarse de las pesadillas que le recordaban la guerra de España. Otra guerra, esta vez de envergadura mundial, estaba en ciernes. Cuentan que un oficial alemán amante del arte visitó el estudio de Picasso y ante algunas fotografías del Guernica le preguntó: “¿Ha hecho usted esto?”. La respuesta no puso ser más contundente: “No, han sido ustedes”. Uno de los vehículos blindados de la Novena Compañía de la División Leclerc que, el 24 de agosto de 1944, liberaron París llevaba el nombre de Don Quijote. 144 de sus 160 miembros eran españoles. El capitán Raymond Dronne afirmaba en sus memorias: “Eran hombres muy valientes. Difíciles de mandar, orgullosos, temerarios. Con experiencia inmediata en combate. Muchos de ellos atravesaban una crisis moral grave, como consecuencia de la guerra civil española”. “En la primavera de 1939, a la casa de Picasso, todavía en la Rue de la Boëtie, frecuentada por los amigos habituales −pintores, poetas, editores, algún que otro marchand−, llegaban muchos españoles que en aquellos días esperaban la posibilidad de quedarse a trabajar en Francia. La casa se llenaba de compatriotas que llegaban a ella como a la tabla de salvación, en busca de una solución eficaz, en muchos casos la única que les quedaba. Picasso se desvivía por todos. Oía a uno tras otro, escribía en un trozo de papel o en la libreta más a mano una palabra, un número, un jeroglífico. Otras veces bastaba una mirada a su amigo Sabartés, casi siempre presente, para que éste comprendiera y apuntase una dirección, un nombre. Su intervención era siempre oportuna y justa: a cada uno lo suyo, lo que necesitase. No preguntaba nada −bastaba que fuera un exiliado español−, escuchaba, y encontraba inmediatamente la solución para cada caso. Interesaba