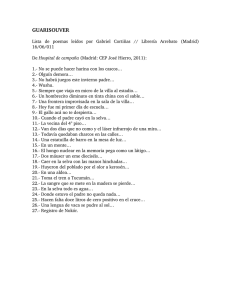

Pasión selva y muerte en la obra de Horacio Quiroga y José

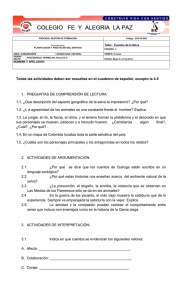

Anuncio