Buenas - Universidad Obrera de México

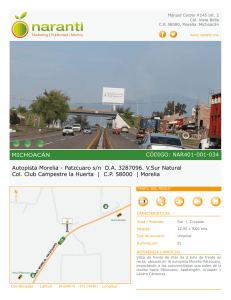

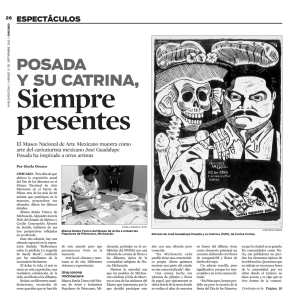

Anuncio