El doctorado de san Josemaría en la Universidad de Madrid

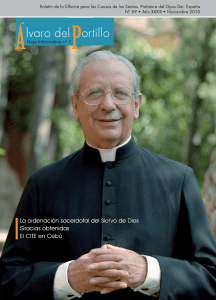

Anuncio