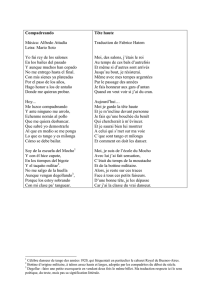

Itinéraires humains dans l`espace urbain à partir de la lecture de

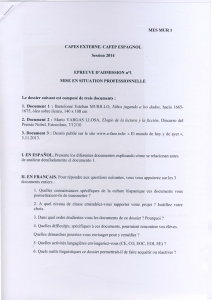

Anuncio