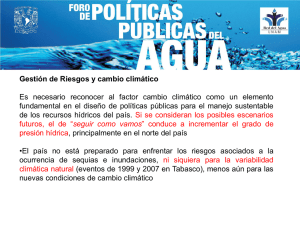

Programa Nacional de Cambios Climáticos

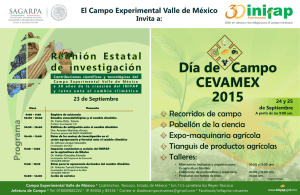

Anuncio