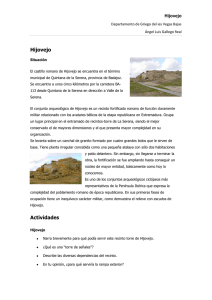

de Manuel Concha - Red de Turismo Patrimonial

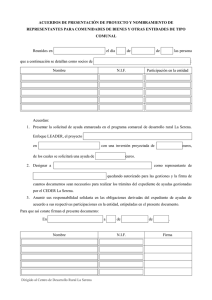

Anuncio