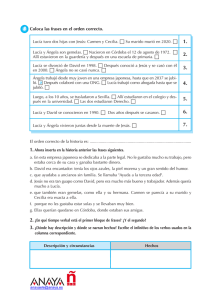

Amistad funesta de José Martí

Anuncio