Antologia universal del relato - AA. VV_

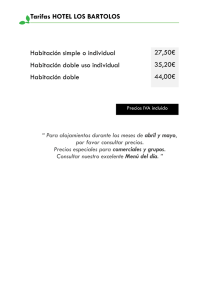

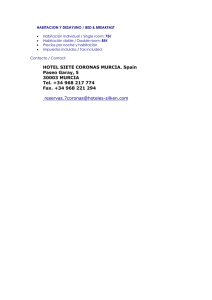

Anuncio