Cantar de Mio Cid - Actividades

Anuncio

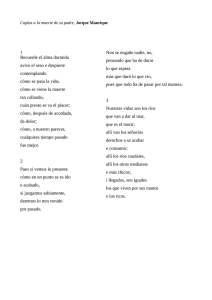

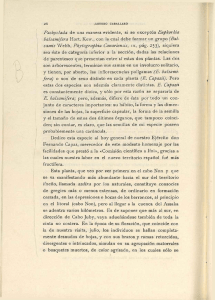

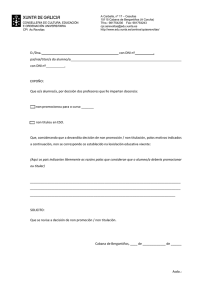

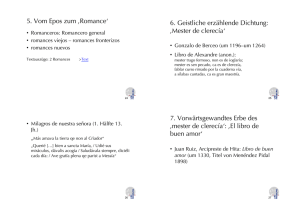

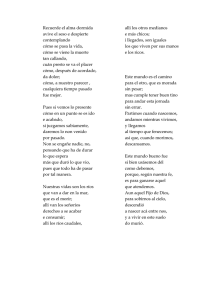

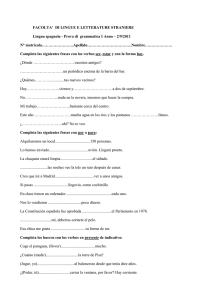

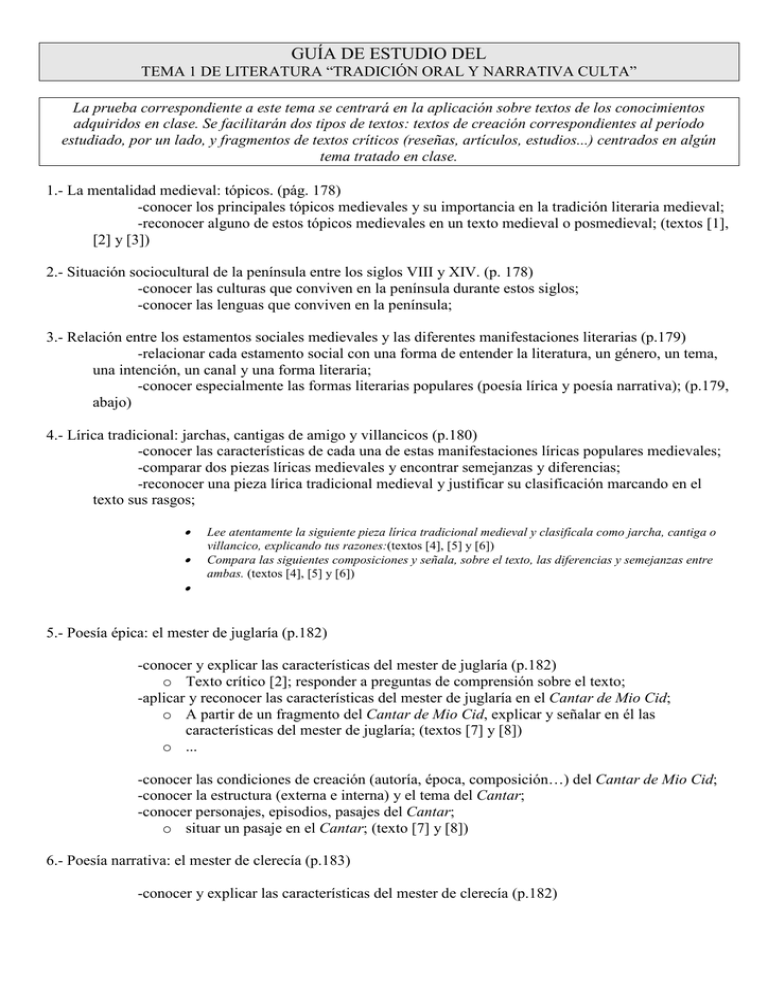

GUÍA DE ESTUDIO DEL TEMA 1 DE LITERATURA “TRADICIÓN ORAL Y NARRATIVA CULTA” La prueba correspondiente a este tema se centrará en la aplicación sobre textos de los conocimientos adquiridos en clase. Se facilitarán dos tipos de textos: textos de creación correspondientes al período estudiado, por un lado, y fragmentos de textos críticos (reseñas, artículos, estudios...) centrados en algún tema tratado en clase. 1.- La mentalidad medieval: tópicos. (pág. 178) -conocer los principales tópicos medievales y su importancia en la tradición literaria medieval; -reconocer alguno de estos tópicos medievales en un texto medieval o posmedieval; (textos [1], [2] y [3]) 2.- Situación sociocultural de la península entre los siglos VIII y XIV. (p. 178) -conocer las culturas que conviven en la península durante estos siglos; -conocer las lenguas que conviven en la península; 3.- Relación entre los estamentos sociales medievales y las diferentes manifestaciones literarias (p.179) -relacionar cada estamento social con una forma de entender la literatura, un género, un tema, una intención, un canal y una forma literaria; -conocer especialmente las formas literarias populares (poesía lírica y poesía narrativa); (p.179, abajo) 4.- Lírica tradicional: jarchas, cantigas de amigo y villancicos (p.180) -conocer las características de cada una de estas manifestaciones líricas populares medievales; -comparar dos piezas líricas medievales y encontrar semejanzas y diferencias; -reconocer una pieza lírica tradicional medieval y justificar su clasificación marcando en el texto sus rasgos; • • Lee atentamente la siguiente pieza lírica tradicional medieval y clasifícala como jarcha, cantiga o villancico, explicando tus razones:(textos [4], [5] y [6]) Compara las siguientes composiciones y señala, sobre el texto, las diferencias y semejanzas entre ambas. (textos [4], [5] y [6]) • 5.- Poesía épica: el mester de juglaría (p.182) -conocer y explicar las características del mester de juglaría (p.182) o Texto crítico [2]; responder a preguntas de comprensión sobre el texto; -aplicar y reconocer las características del mester de juglaría en el Cantar de Mio Cid; o A partir de un fragmento del Cantar de Mio Cid, explicar y señalar en él las características del mester de juglaría; (textos [7] y [8]) o ... -conocer las condiciones de creación (autoría, época, composición…) del Cantar de Mio Cid; -conocer la estructura (externa e interna) y el tema del Cantar; -conocer personajes, episodios, pasajes del Cantar; o situar un pasaje en el Cantar; (texto [7] y [8]) 6.- Poesía narrativa: el mester de clerecía (p.183) -conocer y explicar las características del mester de clerecía (p.182) -comparar el mester de juglaría con el de clerecía; o Texto crítico [1]. Responder a preguntas de comprensión sobre el texto. o comparar dos fragmentos de poesía medieval y asignarlos a un determinado mester (textos [7], [8] y [9]) -conocer la cuaderna vía y ser capaz de reconocerla; o Determinar si una determinada estrofa es o no cuaderna vía; (textos [7], [8], [9] y [10]) o 7.- Gonzalo de Berceo (p.186) -situar la vida y obra de Berceo en el contexto de la literatura medieval; -conocer las peculiaridades de su obra (principales obras, características, propósitos, autoría, etc.) o Analizar un fragmento de un milagro y reconocer las principales características de la obra en él; (texto [10]) o -Los milagros de Nuestra Señora; reconocer el esquema de los milagros; tema, propósitos; o Analizar un fragmento de un milagro y reconocer las principales características de la obra en él; (texto [10]) 8.- Arcipreste de Hita: el Libro de Buen Amor (p.188) -el Arcipreste como autor del Libro de Buen Amor; -conocer las peculiaridades del Libro de Buen Amor: propósito, tono, tema… o Analizar un fragmento del Libro de Buen Amor y reconocer las principales características de la obra; (texto [9] y [11]) 9.- Prosa medieval: orígenes y expansión del castellano. (p.192) - expansión del castellano por la península: la Reconquista; -primeras palabras en castellano: las glosas; o Comentar y relacionar con lo visto en clase en los textos críticos [3], [4], [5] 10.- Prosa culta del XIII: Alfonso X el Sabio. (p.193) -conocer las principales aportaciones de El Sabio a la lengua y literatura españolas; -la Escuela de Traductores de Toledo; 11.- La prosa de ficción: don Juan Manuel. (p.194) - importancia de don Juan Manuel; - el Conde Lucanor: estructura de los cuentos; conocerla y ser capaz de reconocerla en uno de ellos; o Marcar la estructura de uno de los cuentos de El Conde Lucanor; (texto [12]) o -propósitos de los cuentos; • Reconocer determinados propósitos en un cuento de El Conde Lucanor; TEXTOS DE CREACIÓN MEDIEVAL [1] “(...) Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir; allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir; allí los ríos caudales, allí los otros, medianos y más chicos, allegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. (...)” Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre [2] “(...) Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte, que a papas y emperadores y prelados, así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganados. (...)” Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre [3] “(...) ¿Qué se hizo el rey don Juan? Los Infantes de Aragón ¿qué se fizieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como truxieron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino devaneos? ¿qué fueron sino verduras de las eras? ¿Qué ha sido del rey don Juan? Los Infantes de Aragón ¿qué ha sido de ellos? ¿Qué ha sido de tanto galán? ¿Qué ha sido de tanta invención como trajeron? Las justas y los torneos, vestiduras, bordados y adornos, ¿no fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? ¿Qué se hizieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se fizieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trovar, las músicas acordadas ¿Qué ha sido de las damas, de sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué ha sido de las llamas de los fuegos encendidos de los amantes? ¿Qué ha sido de aquel trovar, de las armónicas músicas que tañían? ¿Qué se hizo aquel dançar, aquellas ropas chapadas que traían? que tocaban? ¿Qué ha sido de aquel danzar, de aquellas ropas tejidas que traían? (...)” Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre [4] l' k'n fy bwn 's' mrwry h¸abībī fm' 'lwd sny hwn mw mw +r? +ry y'm'. Pero, si es buen amador, pues no se le olvidará, no, mi morir, madre. [5] Ondas do mar de Vigo Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo? E ay Deus!, se verra cedo? Olas del mar de Vigo Olas del mar de Vigo, ¿Visteis a mi amigo? ¡Ay Dios! ¿vendrá pronto? Ondas do mar levado, se vistes meu amado? E ay Deus!, se verra cedo? Olas del mar agitado, ¿Visteis a mi amado? ¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto? Se vistes meu amigo, o por que eu sospiro? E ay Deus!, se verra cedo? ¿Visteis a mi amigo, aquél por quien yo suspiro? ¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto? Se vistes meu amado, por que ei gran coidado? E ay Deus!, se verra cedo? ¿Visteis a mi amado, quien me tiene tan preocupada? ¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto? [6] Nun quere tāŷir al-'iqd, ya mammā, amāna hullà lī. Coll albo verád fora meu sīdī, non verád al-hulī No quiere el mercader de collares, madre, prestarme alhajas. El cuello blanco verá al aire mi dueño: no verá joyas. [7] Del caballo se ha apeado allí en la puerta exterior; el Cid con todos los suyos con gran dignidad entró, él iba en medio de todos y los ciento alrededor. Al ver entrar en la corte al que en buenhora nació, el rey Alfonso, que estaba sentado, se levantó; y aquel conde Don Enrique y aquel conde Don Ramón y los demás de la corte hacen como su señor, con gran honra recibieron al que en buenhora nació. No se quiso levantar ese conde de Grañón ni aquellos otros que formaban el partido de Carrión. Al Cid el rey Don Alfonso de las manos le cogió: «Sentaos aquí conmigo, Ruy Díaz Campeador, aquí en este mismo escaño de que vos me hicisteis don, aunque a algunos pese, más que nosotros valéis vos.» Gracias le da muy rendidas el que Valencia ganó: «Sentaos en vuestro escaño que vos sois rey y señor, aquí a un lado con los míos deseo quedarme yo.» Lo que dijo el Cid al rey le place de corazón. En escaño torneado ya Mío Cid se sentó, esos ciento que le guardan se ponen alrededor. Todos los que hay en la corte miran al Campeador, y aquellas barbas tan luengas cogidas con el cordón; bien se le ve en la apostura que es cumplido varón. De vergüenza no podían mirarle los de Carrión. Cantar de Mio Cid (Anónimo) [8] Gran dolor tienen en Burgos todas las gentes cristianas, de Mío Cid se escondían: no pueden decirle nada. Se dirige Mío Cid adonde siempre paraba; cuando a la puerta llegó se la encuentra bien cerrada. por miedo del rey Alfonso acordaron los de casa que como el Cid no la rompa no se la abrirán por nada. La gente de Mío Cid a grandes voces llamaba, los de dentro no querían contestar una palabra. Mío Cid picó el caballo, a la puerta se acercaba, el pie sacó del estribo, y con él gran golpe daba, pero no se abrió la puerta que estaba muy bien cerrada. La niña de nueve años muy cerca del Cid se para «Campeador que en bendita hora ceñiste la espada el rey lo ha vedado, anoche a Burgos llegó su carta, con severas prevenciones y fuertemente sellada. No nos atrevemos, Cid, a darte asilo por nada, porque si no perderíamos los haberes y las casas, perderíamos también los ojos de nuestras caras. Cid, en el mal de nosotros vos no vais ganando nada. Seguid y que os proteja Dios con sus virtudes santas.» Cantar de Mio Cid (Anónimo) [9] Qualquier omen, que lo oya, si bien trovar sopiere, puede más y añadir et emendar si quisiere, ande de mano en mano a quienquier quel’ pidiere, como pella a las dueñas tómelo quien podiere. Cualquier hombre que lo oiga, si bien trovar supiese puede aquí añadir más, y enmendar si quisiese, ande de mano en mano a cualquiera que lo pidiese, como pelota [lanzada] a las chicas tómelo quien pudiese. Pues es de buen amor, emprestadlo de grado, non desmintades su nombre, nin dedes refertado, non le dedes por dineros vendido nin alquilado, ca non ha grado, nin graçias, nin buen amor complado. Pues es de buen amor, prestadlo de buen grado, honrad su nombre y a otros no dudéis en pasarlo, no lo deis por dinero, vendido ni alquilado, pues no es de gusto ni gracia, ni buen amor comprado. Juan Ruiz, Libro de Buen Amor [10] Leemos de un clerigo que era tiest herido, Ennos viçios seglares fera-mient embebido; Pero que era locco, avie un buen sentido, Amaba la Gloriosa de corazon complido. De un clérigo leemos que era de sesos ido, y en los vicios del siglo fieramente embebido; pero aunque era loco tenía un buen sentido: amaba a la Glorosa de corazón cumplido. Commo quiere que era en el mal costumnado, En saludar a ella era bien acordado; Como quiera que fuese al mal acostumbrado, en saludarla siempre era bien acordado; Ni irie a la eglesia nin a ningun mandado Que el su nomne ante non fuesse aclamado. y no iría a la iglesia, ni a otro mandado sin que antes su nombre no hubiera aclamado. Deçir non lo sabria sobre qual ocasion, Ca nos non lo sabemos si lo buscó o non, Dieronli enemigos salto a est varon, Ovieron a matarlo, domne Dios lo perdon. Decir no lo sabría por qué causa o razón (nosotros no sabemos si se lo buscó o non) dieron sus enemigos asalto a este varón y hubieron de matarlo, déles Dios su perdón. Los omnes de la villa e los sus companneros, Esto commo cuntiera com non eran çerteros, De fuera de la villa entre unos riberos Allá lo soterraron non entre los dezmeros. Los hombres de la villa, y hasta sus compañeros, que de lo que pasó no estaban muy certeros, afuera de la villa, entre unos riberos se fueron a enterrarlo, mas no entre los diezmeros. Pesol a la Gloriosa con est enterramiento, Que iaçie el su siervo fuera de su conviento, Apareçiol a un clerigo de buen entendimiento, Dissoli que fiçieran en ello fallimiento. Pesóle a la Gloriosa por este enterramiento, porque yacía su siervo fuera de su convento; aparecióse a un clérigo de buen entendimiento y le dijo que hicieron un yerro muy violento. Bien avie XXX dias que era soterrado: En termino tan luengo podie seer dannado: Dissol Sancta Maria: fiçiestes desguissado, Que iaz el mi notario de vos tan apartado. Ya hacía treinta días que estaba soterrado: en término tan luengo podía ser dañado; dijo Santa María: «Es gran desaguisado que yazga mi notario de aquí tan apartado. Mandote que lo digas que el mi cançellario Non mereçie seer echado del sagrario: Dilis que non lo dexen y otro trentanario: Metanlo con los otros en el buen fossalario. Te mando que lo digas: di que mi cancelario no merecía ser echado del sagrario; diles que no lo dejen allí otro treintenario y que con los demás lo lleven al osario.» Demandoli el clerigo que iaçie dormitado: Qui eres tu que fablas? dime de ti mandado, Ca quando lo dissiero, serame demandado, Qui es el querelloso, o qui el soterrado. Preguntóle el clérigo que yacía adormentado: «¿Quién eres tú que me hablas? dime quién me ha mandado, que cuando dé el mensaje, me será demandado quién es el querelloso, o quién el soterrado». Dissoli la Gloriosa: yo so Sancta Maria, Madre de Jhu Xpo, que mamó leche mia: El que vos desechastes de vuestra compannia: Por cançellario mio yo a essi tenia. Díjole la Gloriosa: «Yo soy Santa María, madre de Jesucristo que mamó leche mía; el que habéis apartado de vuestra compañía por cancelario mío con honra lo tenía. El que vos soterrastes luenne del çimiterio, Al que vos non quisiestes façer nul ministerio, Yo por esti te fago todo est regunçerio: Si bien non lo recabdas,tente por en laçerio. El que habéis soterrado lejos del cementerio y a quien no habéis querido hacerle ministerio es quien me mueve a hacerte todo este reguncerio: si no lo cumples bien, corres peligro serio.» El dicho de la duenna fué luego recabdado, Abrieron el sepulcro apriesa e privado, Vidieron un miraclo non simple, ca doblado, el uno e el otro fue luego bien notado. Lo que la dueña dijo fue pronto ejecutado: abrieron el sepulcro como lo había ordenado y vieron un milagro no simple, y sí doblado; este milagro doble fue luego bien notado. Yssieli por boca una fermosa flor De muy grant fermosura, de muy fresca color, Inchie toda la plaza de sabrosa olor, Que non sentien del cuerpo un punto de pudor. Salía de su boca, muy hermosa, una flor, de muy grande hermosura, de muy fresco color, enchía toda la plaza con su sabroso olor, que no sentían del cuerpo ni un punto de hedor. Trabaronli la lengua tan fresca e tan sana Qual pareçe de dentro la fermosa mazana: Non la tenie mas fresca a la merediana Quando sedie fablando en media la quintana. Le encontraron la lengua tan fresca, y tan sana como se ve la carne de la hermosa manzana: no la tenía más fresca cuando a la meridiana se sentaba él hablando en medio la quintana. Vidieron que viniera esto por la Gloriosa, Ca otri non podrie façer tamanna cosa: Transladaron el cuerpo cantando speçiosa, Vieron que esto pasó gracias a la Gloriosa, porque otro no podría hacer tamaña cosa: trasladaron el cuerpo, cantando Specïosa, Apres de la eglesia en tumba mas preçiosa. más cerca de la iglesia a tumba más preciosa. Todo omne del mundo fará grant cortesia Que fiçiese serviçio a la Virgo Maria: Mientre que fuere vivo, verá plaçenteria, E salvará el alma al postremero dia. Todo hombre del mundo hará gran cortesía si hiciere su servicio a la Virgo María: mientras vivo estuviere, verá placentería y salvará su alma al postrimero día. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora [11] ¡Ay Dios, y quán fermosa viene doña Endrina por la plaça! ¡Qué talle, qué donayre, qué alto cuello de garça! ¡Qué cabellos, qué boquilla, qué color, que buenandança! Con saetas de amor fiere quando los sus ojos alça. ¡Ay! ¡Cuán hermosa viene doña Endrina por la plaza! ¡Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza! ¡Qué cabellos, qué boquita, qué color, qué buena andanza! Con saetas de amor hiere cuando los sus ojos alza. Pero tal lugar non era para fablar en amores, a mí luego me vinieron muchos miedos e temblores, los mis pies e las mis manos non eran de sí señores, perdí seso, perdí fuerza, mudáronse mis colores. Pero tal lugar no era para hablar en amores: a mí luego me vinieron muchos miedos y temblores, los mis pies y las mis manos no eran de sí señores: perdí seso, perdí fuerza, mudáronse mis colores. Unas palabras tenía pensadas para le desir, el miedo de las compañas me fasíen al departir, apenas me conosçía nin sabía por dó ir, con mi voluntat mis dichos non se podían seguir. Unas palabras tenía pensadas para decir: el miedo a la compañía me hace otras departir, apenas me conocía ni sabía por dónde ir, con mi voluntad mis dichos no se podían seguir. Fablar con muger en plaça es cosa muy descobierta, a veses mal perro anda tras mala puerta abierta, bueno es jugar fermoso, echar alguna cobierta, a do es lugar seguro es bien fablar cosa çierta. Hablar con mujer en plaza es cosa muy descubierta; a veces mal atado el perro tras la puerta. Bueno es jugar hermoso, echar una cubierta; donde es lugar seguro bien es hablar, cosa cierta. Señora, la mi sobrina que en Toledo seía se vos encomienda mucho, mil saludes vos envía: si avies' lugar e tiempo por quanto de vos oía, deseavos mucho ver, et conoçer vos querría. “Señora, mi sobrina, que en Toledo vivía, se os encomienda mucho, mis saludos envía, si hubiese lugar y tiempo, por lo que de vos oía, os desea mucho ver y conoceros querría. Querían allá mis parientes casarme en esta saçón con una donçella rica, fija de don Pepión, a todos di por respuesta que la non quería, non, de aquella sería mi cuerpo que tiene mi coraçón.» Querían mis parientes casarme esta sazón, con una doncella rica, hija de don Pepión, a todos respondí que no la quiero, non; ¡será mi cuerpo de aquella que tiene mi corazón!” Abajé más la palabra, díxel' que en juego fablava, porque toda aquella gente de la plasa nos mirava, desde vi que eran idos, que omen aí non fincava, començel' desir mi quejura del amor que me afincava. Bajé más la palabra, díjele que juego hablaba, porque toda aquella gente de la plaza nos miraba; de que vi que se habían ido, y que nadie se quedaba, empecé a decir mi queja de amor, que me ahincaba. ............................................................ ............................................................ Otro non sepa la fabla, d'esto fagamos, do se çelan los amigos, son más fieles entramos. (faltan dos versos) “Otro no sepa la habla; de esto juramento hagamos; donde se cuidan los amigos, son más fieles entrambos. En el mundo non es cosa que yo ame a par de vos, tiempo es ya pasado de los años más de dos que por vuestro amor me pena, ámovos más que a Dios. Non oso poner persona que lo fable entre nos. En el mundo no hay cosa que yo ame como a vos; tiempo ha pasado, de años más de dos, que por vuestro amor peno; os amo más que a Dios. No oso poner persona que lo hable entre nos. Con la grant pena que paso vengo a vos desir mi quexa. Vuestro amor he d'esto que me afinca e me aquexa non me tira, non me parte, non me suelta, non me dexa: tanto me da la muerte, quanto más se me alexa. Con la pena que paso, véngoos a decir mi queja; vuestro amor y deseo, que me ahínca y me aqueja, de mí no se separa, no me suelta ni deja: tanto me da la muerte, cuanto más se me aleja. Reçelo he que non me oídes esto que vos he fablado, fablar muncho con el sordo es mal seso e mal recabdo Recelo que nos oísteis esto que os he hablado: hablar mucho con sordo es mal seso y recado, cret que vos amo tanto que non ey mayor cuydado esto sobre todas cosas me traye más afincado. creed que os amo tanto que no tengo mayor cuidado: esto sobre toda cosa me trae más apurado. Señora, yo non me trevo a desir vos más rasones fasta que me respondades a estos pocos sermones, Desitme vuestro talant, veremos los coraçones.» Ella dixo: «Vuestros dichos non los preçio dos piñones. Señora, no me atrevo a deciros más razones. Hasta que respondáis a estas pocas cuestiones; decidme vuestro talante, veremos los corazones.” Ella dijo: “Vuestros dichos no los precio dos piñones. Bien así engañan munchos a otras munchas Endrinas, el ome tan engañoso así engaña a sus vesinas, non cuydedes que só loca por oyr vuestras parlinas buscat a quien engañedes con vuestras falsas espinas.» Bien así engañan muchos a otras muchas Endrinas, el hombre es engañoso y engaña a sus vecinas; no penséis que estoy loca por oír vuestras parlinas; buscad quién engañéis con vuestras falsas espinas.” Yo le dixe: «Ya, sañuda, anden fermosos trebejos, son los dedos en las manos, pero non son todos parejos, todos los omes non somos de unos fechos nin consejos, la peña tiene blanco et prieto, pero todos son conejos. Yo le dije: “¡Ah, sañuda, qué hermosos trabejos! Están los dedos en las manos, pero no todos parejos; todos los hombres no somos iguales hechos y consejos; en la pelliza hay blanco y negro; pero todos son conejos. A las vegadas lastan justos por pecadores, a munchos empeesçen los agenos errores fas' mal culpa de malo a buenos e a mejores, deven tener la pena a los sus fasedores. Algunas veces pagan justos por pecadores, a muchos perjudican los ajenos errores, se da culpa de malo a buenos y mejores, debe darse la pena a los que son sus autores. El yerro que otro fiso a mí non faga mal, avet por bien que vos fable allí so aquel portal. Non vos vean aquí todos los que andan por la cal, aquí vos fablaré uno, allí vos fablaré ál.» El yerro que otro hizo a mí no me haga mal; tened a bien que os hable allí en aquel portal: no os vean aquí todos los que andan por la cal; aquí os dije una cosa, allí seguiré igual.” Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor [12] Ejemplo XIV. Del milagro que hizo Santo Domingo cuando predicó sobre el usurero Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio de sus asuntos y le dijo: -Patronio, algunos hombres me aconsejan que reúna el mayor tesoro que pudiera y que esto me conviene más que nada para cualquier cosa que me acontezca. Os ruego que me digáis lo que os parece sobre ello. -Señor conde -dijo Patronio-, aunque a los grandes señores os conviene tener algún tesoro para muchas cosas y sobre todo para que no dejéis, por falta de haberes, de hacer lo que os conviniere, sin embargo no penséis que este tesoro debéis reunir de modo que pongáis tanto el afán de reunir gran tesoro que dejéis de hacer lo que debéis a vuestras gentes y para guarda de vuestra honra y de vuestro estado, porque, si lo hicieseis, os podría suceder lo que sucedió a un lombardo en Bolonia. El conde le preguntó cómo fuera aquello. -Señor conde -dijo Patronio-, en Bolonia había un lombardo que reunió muy gran tesoro y no miraba si era de buena procedencia o no, sino juntarlo de cualquier manera que pudiese. El lombardo enfermó de dolencia mortal, y un amigo que tenía, cuando lo vio a las puertas de la muerte, le aconsejó que se confesase con Santo Domingo, que estaba entonces en Bolonia. Y el lombardo quiso hacerlo. »Cuando fueron por Santo Domingo, comprendió Santo Domingo que no era voluntad de Dios que aquel mal hombre no sufriese el castigo por el mal que había hecho y no quiso ir allá, mas mandó a un fraile que fuese allá. Cuando los hijos del lombardo supieron que había enviado por Santo Domingo, se preocuparon mucho temiendo que Santo Domingo haría que su padre diese lo que tenía por su alma y no quedaría nada para ellos. Cuando el fraile llegó, le dijeron que su padre sudaba, mas cuando conviniese que ellos enviarían por él. »Al poco rato perdió el lombardo el habla y murió, de manera que no hizo nada de lo que había menester para su alma. Al otro día, cuando lo llevaron a enterrar, rogaron a Santo Domingo que predicase sobre aquel lombardo. Y Santo Domingo lo hizo. Cuando en la predicación tuvo que hablar de aquel hombre, dijo una máxima que dice el Evangelio, que dice así: `Ubi est thesaurus tuus ibi est cor tuum', que quiere decir: `Donde está tu tesoro, allí está tu corazón'. Cuando dijo esto, volvióse a las gentes y les dijo: »-Amigos, para que veáis que la palabra del Evangelio es verdadera, haced buscar el corazón de este hombre y yo os digo que no lo hallaréis en su cuerpo, sino que lo hallarán en el arca en que tenía su tesoro. »Entonces fueron a buscar su corazón en el cuerpo y no lo hallaron allí; lo encontraron en el arca como Santo Domingo dijo. Estaba lleno de gusanos y olía peor que ninguna cosa por mala y por podrida que fuese. »Vos, señor conde Lucanor, aunque el tesoro, como antes os he dicho, es bueno, procurad dos cosas: una, que el tesoro que reuniereis sea de buena procedencia; otra, que no pongáis tanto el corazón en el tesoro que hagáis alguna cosa que no os convenga hacer; ni dejéis nada de vuestra honra, ni de lo que debéis hacer para reunir gran tesoro de buenas obras para que tengáis la gracia de Dios y buena fama de las gentes. Al conde gustó mucho este consejo que Patronio le dio, hízolo así y se encontró por ello bien. Pensando don Juan que este ejemplo era muy bueno, lo hizo escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así: Gana el tesoro verdadero y guárdate del perecedero. Don Juan Manuel, El Conde Lucanor TEXTOS CRÍTICOS [1] Mester de juglaría y mester de clerecía. Frente al mester de juglaría, de contenido popular e irregularidad métrica, surge en el siglo XIII el mester de clerecía, erudito y cultivado por los clérigos (entendiendo por tales no sólo a quienes lo eran propiamente, sino también a todo hombre culto y letrado que poseyera la educación latino-eclesiástica). El saber se refugia en los monasterios y durante siglos es esencial patrimonio de los clérigos: (...) clerecía y saber se hacen sinónimos. Estos clérigos paulatinamente van dejando el latín, e incorporan la lengua popular para acercar la cultura de sus bibliotecas al pueblo llano: "Quiero fer una prosa en román paladino en el qual suele el pueblo fablar a su veçino..."(S. Dom. 1) [“Quiero hacer una prosa en habla romance con el cual suele el pueblo hablar a su vecino...”] "Quiero fer la passión del sennor Sant Laurent en romaz que la pueda saber toda la gent..." (S.Laur. 1) ["Quiero hacer la pasión de San Lorenzo en romance para que la pueda entender toda la gente..."] El mester de clerecía no desplazó, sino que coexistió con el de juglaría; pronto utilizan ambos el mismo idioma, se dirigen al mismo tipo de público, se abastecen de temas populares. La juglaría clerical intenta contrarrestar los efectos pecaminosos e inmorales que atribuye al juglar profano. Berceo se llama a sí mismo juglar de Santo Domingo y trovador de la Virgen. No obstante, R. Menendez Pidal, en su Poesía juglaresca y orígenes de las literaturas románicas, Madrid, 1957, escribe: "Aunque es común presentar la poesía romance de los clérigos como antagónica de la de los juglares, esta manera de ver no se ajusta a una exacta apreciaciónde las obras de inspiración clerical. La poesía romance de los clérigos no nace en son de guerra, ni mucho menos; Berceo (...), aunque clérigo, confiesa que no es bastante letrado para escribir la lengua de los doctos; solo sabe algo de latín para entenderlo, y quiere entonces servir de intermediario entre la ciencia de los clérigos y la ignorancia del vulgo...” El público para quien Berceo escribe es, en esencia, el mismo para quien cantan los juglares. El clérigo piensa siempre en el público iletrado para quien escribe... Berceo no se aparta desdeñoso de la juglaría; colabora para enriquecer el repertorio de los juglares que son los habituales propagadores de toda la literatura. Más tarde, Menédez Pidal afirma que los clérigos pretenden reemplazar la temática de los juglares por otra que estiman de mayor dignidad y elevación, aunque siempre destinada a la recitación pública. [2] Mester de juglaría. Se denomina Mester de juglaría al conjunto de la poesía —épica o lírica— de carácter popular difundida durante la Edad Media por los juglares, que eran quienes las cantaban o recitaban para recreo de nobles, reyes y público en general(...) Había dos tipos: los juglares épicos: que recitaban poesía narrativa, y los juglares líricos, que se dedicaban a cultivar la poesía sentimental y a difundir composiciones poéticas como serranillas, coplas, poemas compuestos por trovadores etc... En la primera Edad Media (X,XI,XII y XIII) eran más numerosos los primeros; a partir de la segunda mitad del siglo XIII y en el XIV dominan más los líricos. (...)Los juglares eran unos personajes de humilde origen, cómicos ambulantes que se dedicaban, además, a ejercicios circenses, haciendo juegos malabares, actuando como volatines y saltimbanquis o como bufones que cuentan chistes o tañen instrumentos sencillos, o bailan y cantan representando piezas sencillas de mimo o títeres y, es lo que importa para la historia de la literatura, recitando versos que componían otros autores, llamados trovadores, bien en los lugares públicos (las plazas de los pueblos, sobre todo), bien en castillos de señores feudales por los cuales eran alojados; muchas veces se ayudaban con dibujos. El verso juglaresco se caracterizaba por su anisosilabismo, es decir, era un verso irregular que oscilaba entre las diez y las dieciséis sílabas, con predominio de los versos de catorce o alejandrinos, y usaban como rima la asonante, que proporcionaba más libertad para improvisar y recordar fórmulas fraseológicas que, repetidas habitualmente, servían para rellenar versos mientras los juglares recordaban (...) El repertorio de los juglares solía estar formado por escenas selectas de cantar de gesta cuyo recitado era semirrepresentado ante el público, quien, al oírlas continuamente cada vez que iba a comprar a la plaza iba memorizando las que más le gustaban de forma que algunas todavía perviven en la tradición oral (...) Estos cantares de gesta estaban protagonizados por héroes y caballeros que realizaban hazañas legendarias y personificaban los valores más apreciados por la sociedad medieval. A veces también se adaptaban a las particularidades de cada lugar, introduciendo localismos y noticias. La mayoría de autores de las obras son anónimos, pues se trataba de largos cantos que iban cambiando a medida que se difundían. Los poemas también se denominan cantares de gesta y uno de los más famosos en España fue Cantar de Mío Cid, o las versiones del Cantar de Roldán que triunfó en toda Europa. [3] Las glosas emilianenses Las Glosas Emilianenses son pequeñas anotaciones manuscritas, realizadas en varias lenguas (latín, romance y vascuence), entre líneas o en los márgenes de algunos pasajes del códice latino Aemilianensis 60 a finales del siglo X o con más probabilidad a principios del siglo XI. La intención del monje copista era probablemente la de aclarar el significado de algunos pasajes del texto latino. La importancia filológica de estas glosas, que no fue advertida hasta el siglo XX, se debe a que contienen el primer testimonio escrito del que se tiene noticia de un dialecto romance hispánico, es decir, la lengua que ya hablaba por entonces el pueblo llano. Las Glosas Emilianenses, en total más de mil de las cuales unas cien están en romance, contienen además dos de ellas escritas en lengua vasca que constituyen también uno de los primeros testimonios escritos conocidos (...) en dicha lengua. [4] Primeras plasmaciones escritas del castellano A pesar de que las gentes castellanas hablaban su lengua desde tiempos que no podemos asegurar con exactitud, está claro que la plasmación escrita de esa nueva norma (...) no se dio hasta siglos después. La cultura estaba en aquellos tiempos en los monasterios y es evidente que los documentos allí escritos lo eran en aún en la lengua madre, es decir, en latín, ya fuera este más o menos culto. Evidente es que debieron circular documentos con grafías ya propias de la nueva lengua de una forma no oficial, es decir, en documentos no de monasterios, como pudieron ser pequeños escritos de los juglares, como cantares de gesta y poemas de tipo heroico. Las primeras letras escritas que se conservan en la actualidad, son las llamadas Glosas Emilianenses y Silenses (...). Estas glosas no son más que pequeños comentarios en lengua castellana a fragmentos de textos latinos. [5] Expansión del castellano Toda lengua necesita de préstamos lingüísticos para seguir creciendo y hacerse más eficaz. El Camino de Santiago, a su paso por Burgos, era un foco importantísimo de cultura proveniente de Europa, así, también nuestra lengua castellana se vio enriquecida por este influjo cultural, fueron varios los galicismos y provenzalismos que tomamos prestados. La influencia árabe también se dejó sentir en diversos campos, como en topónimos, antropónimos, términos militares, de agricultura, comercio, vestimenta... El castellano poco a poco se iba extendiendo a lo largo de las tierras reconquistadas y también hacia otros reinos ya cristianos. "La potencia política y el nivel cultural de Castilla fue lo suficientemente fuerte para que los reinos vecinos aceptasen paulatinamente su modo de hablar, por conveniencias y necesidad. El castellano no se impuso 'a golpe de espada', sino que fue asumido y aceptado por su prestigio y porque era el soporte de un poder superior."(...) Esta lengua que nació en un pequeño territorio, fue evolucionando, creciendo y finalmente se extendió a todo el territorio peninsular y a otros continentes. Lengua tomada por un pueblo que hizo que se sintiera orgulloso de su habla. Actualmente su importancia mundial es evidente, hablada por 400 millones de personas de Europa, América y Asia. Lengua que crece con sus peculiaridades incluso en el mismo ambiente anglosajón, aunque si bien, vive hoy en día con el peligro de una gran influencia anglosajona.