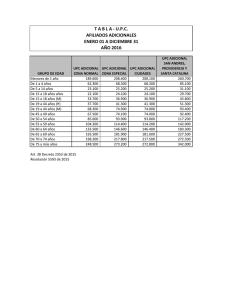

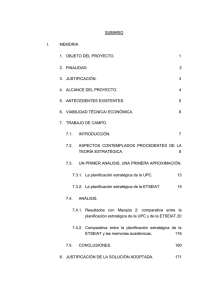

Tesis - Universidad Autónoma del Estado de México

Anuncio