courtoisie

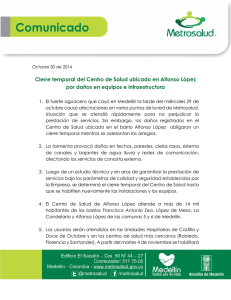

Anuncio