Estudio sociolingüistico del español hablado en el Hierro

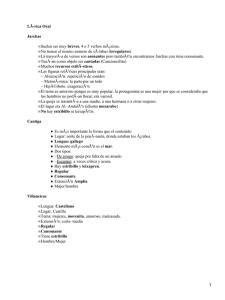

Anuncio