El sello del algebrista

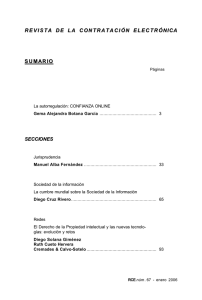

Anuncio