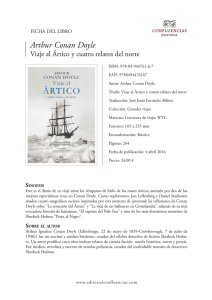

Conan El Victorioso - Ecomundo Centro de Estudios

Anuncio