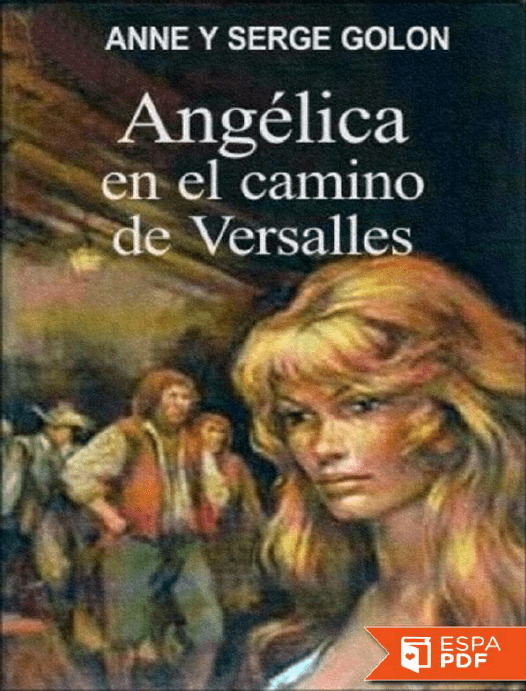

El Camino De Versalles

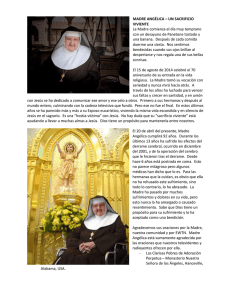

Anuncio