Entrevisté

Anuncio

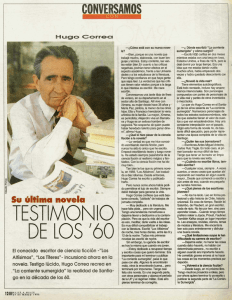

Gabriel García Márquez (Aracata, Colombia 1928—) Entrevista con Rita Guibert Siete voces (México: Organización Editorial Novaro, S.A., 1974) Mi persecución en busca de un autor —un viaje de París a Barcelona, una espera de dos semanas en un hotel catalán, llamadas de larga distancia, cables de Nueva York a España— en realidad comenzó sólo después de haberle entregado a Gabriel García Márquez, durante nuestro segundo encuentro en Barcelona, donde lo conocí, un cuestionario escrito preparado por indicación suya. Es que García Márquez, cuya resistencia a los periodistas es bien conocida, se negaba, como lo había hecho Cortázar, a una entrevista grabada. Después de leer el cuestionario prometió, mientras tomábamos el té, completarlo en pocos días; sugirió además que esperara por sus respuestas en Barcelona para poder completar la entrevista con las preguntas que seguramente provocarían sus declaraciones. Desde ese momento no logré ni verlo, ni hablarle más, aunque unos días antes de mi partida me hizo saber por su mujer, Mercedes, que enviaría el manuscrito a Nueva York, promesa que nunca cumplió. Seis meses más tarde, cuando García Márquez vino a Nueva York para recibir el título honorario otorgado por la Universidad de Columbia, contestó, sin demora, mi llamado telefónico. Al día siguiente nos encontramos a las siete de la mañana en el Plaza Hotel donde tomamos el desayuno después de persuadir al maitre d’ que nos dejara entrar al comedor, incidente provocado, no por el bigote a lo mafioso de este autor colombiano; simplemente porque andaba sin corbata. Luego, en el salón desolado del Persian Room (cabaret del Plaza), concluimos en menos de tres horas la conversación —esta vez grabada— de la entrevista pendiente por tan largo tiempo. García Márquez (Gabo, como lo llaman sus amigos) nació en 1928 en Aracataca, pueblito colombiano en las cercanías de una finca bananera de Macondo, pueblo más pequeño aún perdido en el medio del país, que García Márquez solía explorar cuando era niño. Años más tarde llamaría Macondo a las tierras mitológicas donde se desarrollan algunos de sus cuentos, ciclo que cierra con Cien años de soledad novela que comienza a escribir a los 18 años bajo el título de La casa. “Pero entonces no tenía ni aliento, ni la experiencia vital, vital ni los recursos literarios para escribir una continúa novela así y la dejé.” Finalmente, en 1967, después de muchas penurias y frustraciones literarias se publica en Buenos Aires Cien años de soledad (su quinto libro), provocando, como escribió Mario Vargas Llosa, “un terremoto literario en América Latina. La crítica reconoció en ella una obra maestra y el público refrendó este juicio agotando desde entonces, sistemáticamente, las reediciones, que, en algún momento, alcanzaron el ritmo asombroso de una por semana. Su autor se convirtió de la noche a la mañana en un ser casi tan famoso como un gran futbolista o un egregio cantante de boleros”. En 1969, la Académie Française lo selecciona como el mejor libro extranjero del año; sus otras traducciones son aclamadas con el mismo entusiasmo y, aunque “es una desgracia tener que reconocerlo —dice García Márquez a González Bermejo cuando lo entrevista para la revista española Triunfo— las mejores críticas se han hecho en los Estados Unidos. Es decir, son lectores profesionales, conscientes, muy bien formados, algunos progresistas, otros tan reaccionarios como se supone que tienen que ser, pero como lectores son estupendos”. García Márquez no se considera un intelectual, sino “un escritor que entra precipitadamente a la arena, como un toro, y después ataca”. Para él la literatura es un juego muy sencillo; “en un panorama literario que dominan Rayuela y Paradiso, Cambio de piel y Tres tristes tigres —nos dice Emir Rodríguez Monegal— todos trabajos experimentales al límite de la experimentación misma; obras complejas que exigen mucho del lector”, García Márquez, en Cien años de soledad, “con una olímpica indiferencia por la técnica exterior se larga a narrar, con increíble velocidad y aparente inocencia, una historia absolutamente lineal y cronológica, una historia como las de antes: con su principio, su medio y su fin”. Y, como dijo el mismo García Márquez a Luis Harss, “es tal vez el menos misterioso de todos mis libros porque el autor trata de llevar al lector de la mano para que no se pierda en ningún momento ni quede ningún punto oscuro”. De la misma manera, García Márquez es llevado al éxito tomado de la mano de sus amigos, ya que fueron sus amigos los que llevaron a la imprenta, en 1955, el manuscrito de La hojarasca, encontrado en su escritorio después que él parte para Italia, en 1954, como corresponsal de El espectador. Luego, en París, en 1957, cuando Rojas Pinilla ya había clausurado el diario (su única fuente de ingresos), García Márquez, viviendo a crédito en un hotelito del Barrio Latino, termina El coronel no tiene quien le escriba; considerándolo de poco valor literario entierra el manuscrito “amarrado con una corbata de colores en el fondo de una maleta”. Vuelve a Colombia para casarse con Mercedes —la misma Mercedes de “ojos adormecidos” comprometida con el Gabriel de Cien años de soledad— y se traslada por unos dos años a Venezuela donde, mientras se gana la vida como periodista, escribe Los funerales de Mamá Grande. De Caracas va a Nueva York como corresponsal de Prensa Latina, agencia noticiosa de Cuba revolucionaria. Renuncia al cabo de unos meses; recorre el sur de los Estados Unidos y llega a México en 1961 donde se radica por varios años. En México son nuevamente sus amigos los que tramitan la publicación (1961-1962) de los dos últimos libros, “y ellos, finalmente —sigue contando Vargas Llosa—, lo obligaron a enviar a un concurso literario en Bogotá el manuscrito de una nueva novela escrita en México, después de aconsejarle que cambiara el título original, Este pueblo de mierda, por uno menos procaz: La mala hora... Lo cierto es que, sin la obstinación de sus amigos, García Márquez sería quizá aún hoy un escritor inédito”. En la actualidad, García Márquez se puede permitir vivir como un “escritor profesional” con los derechos casi exclusiva mente ganados con Cien años de soledad —la saga de Macando y los Buendía, que comienza en un mundo “tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo”; un mundo donde vuelan las alfombras; resucitan los muertos; una lluvia que dura exactamente cuarenta años, once meses y dos días. El primer Buendía pasa sus últimos años atado a un castaño de su huerto murmurando en latín; cuando finalmente muere caen del cielo pequeñas flores amarillas; Ursula, su mujer, vive por generaciones y generaciones; Aureliano descubre que la literatura es “el mejor juguete que se había inventado para burlarse de la gente”; y según Alfonso, “el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga”, “el mundo habrá acabado por joderse”. La crónica termina cuando el linaje de los Buendía, después de un esfuerzo familiar de más de cien años tratando de evitar que se cumpla una antigua profecía, llega a su fin cuando de la unión incestuosa nace un niño con cola de cerdo que es devorado por un ejército de hormigas. Esta saga confirma lo que ya había dicho el autor: “Todo le es permitido a un escritor siempre que sea capaz de hacerlo creer.” Posdata: Antes de partir de Nueva York, García Márquez, que después de nuestra entrevista quedó viviendo de incógnito en otro hotel de la ciudad, llamó para despedirse y “enviarme un besito como gesto de ternura”. Le pregunté cómo habían pasado las vacaciones neoyorquinas. “Magnífico —dijo—. Mercedes y yo tuvimos tres días deliciosos de compras.” “¿Visitaron los museos? ¿Fueron al campo?” “Por supuesto que no, y puedes agregar a todo lo que te he dicho que no me gusta ni el arte ni la naturaleza.” R.G: La resistencia de García Márquez a los periodistas es bien conocida, y en este caso significó mucha persuasión y varios meses de espera. G.G.M: Mira, yo no tengo absolutamente nada contra los periodistas. Hice ese trabajo y sé lo que cuesta. Pero si en esta época de mi vida contesto todas las entrevistas que me quieren hacer no podría trabajar. Además, ya se queda uno sin nada que decir. Sabes..., me he dado cuenta que justamente por mi simpatía por los periodistas las entrevistas han terminado por ser para mí una especie de género de ficción. Para que el reportero tenga algo nuevo que llevar se busca cómo dar a la misma pregunta una respuesta distinta. Ya no se dice la verdad y la entrevista deja de ser periodismo para convertirse en una novela. Es creación literaria, ficción pura. R.G: No me opongo a la ficción como una parte de la realidad... G.G.M: Esa podría ser una buena entrevista. R.G: En Relato de un náufrago —reportaje escrito en 1955 para El espectador de Colombia y publicado en 1970 por una editorial de Barcelona— relatas las odiseas de un marinero que vivió diez días a la deriva en una balsa. ¿Hay en esa historia algo de ficción? G.G.M: En ese reportaje no hay ni un solo detalle inventado. Eso es lo formidable. Si hubiera imaginado esa historia lo diría, inclusive con mucho orgullo. Entrevisté a ese muchacho de la marina de guerra colombiana —como lo cuento en el prólogo del libro— y me relató su historia minuciosamente. Como era de un nivel cultural bastante regular él no sabía que muchos detalles que me contaba espontáneamente eran importantísimos y se sorprendía de que a mí me llamaran tanto la atención. Yo, haciendo una especie de trabajo de psicoanálisis lo ayudaba a recordarlos —por ejemplo, una gaviota que vio volando sobre su balsa— y de esa forma logramos reconstruir toda su aventura. ¡Fue un cañonazo! La historia completa —que se publicó por entregas en El Espectador— se había planeado hacerla en cinco o seis episodios, pero hacia el tercero se había armado tal alboroto de lectores, había subido tanto la circulación del periódico, que el director me dijo: “no sé cómo lo haces, pero a esto le sacas por lo menos 20 episodios”. Lo que hice entonces fue enriquecer más cada detalle. R.G: Tan buen periodista como escritor... G.G.M: Comí muchos años de eso, ¿verdad?..., y ahora como escritor. Ambos oficios me han dado para comer. R.G: ¿Extrañas el periodismo? G.G.M: Mira, de verdad el oficio de periodista me ha dejado una gran nostalgia. Lo que pasa es que ahora no lo podría hacer como reportero raso, que es como a mí me gustaba..., ir al lugar de la noticia, ya sea una guerra, una pelea, o un concurso de belleza, y tirarse en paracaídas, si fuese necesario Aunque el trabajo de escritor, sobre todo como lo hago ahora, tiene las mismas fuentes que cuando era periodista, la elaboración ya es de gabinete, en cambio aquello era en caliente. Cuando hoy leo algunas de las cosas que escribí como periodista me tengo una inmensa admiración, mucho más que como novelista cuando tengo todo mi tiempo para trabajar. Aquello era distinto porque yo llegaba al periódico y el jefe de redacción me decía: “tenemos una hora para entregar esta noticia”. Creo que ahora sería inca paz de escribir una de esas páginas ni en un mes. R.G: ¿Por qué? ¿Hay una mayor conciencia del lenguaje? G.G.M: Creo que se necesita un cierto grado de irresponsabilidad para ser escritor. En esa época yo tenía unos veinte años y no me daba mucha cuenta de la dinamita que tenía entre manos en cada hoja que sacaba. Ahora, sobre todo después de Cien años de soledad, soy muy consciente por la enorme atención que el libro ha despertado..., un boom de lectores. Ya no pienso que lo que escribo es para que lo lean mi mujer y unos cuantos amigos, sé que hay mucha gente que lo está esperando. Cada letra me pesa, ¡pero no te imaginas cómo! Entonces me muero de envidia de mí mismo, de cómo cuando era periodista despachaba eso con tanta facilidad. Era formidable poderlo hacer... R.G: ¿En qué forma afectó tu vida personal el éxito de Cien años de soledad? Recuerdo que en Barcelona dijiste: “estoy cansado de ser García Márquez”. G.G.M: Es que me ha cambiado la vida. No sé dónde me preguntaron cuál era la diferencia entre antes y después de ese libro y dije que después “hay siempre como 400 personas más”. Es decir, antes sólo tenía mis amigos, ahora hay además una enorme cantidad de gente que me quiere ver, quiere hablar conmigo: periodistas, universitarios, lectores. Cosa curiosa... muchísimos lectores no tienen interés en hacer preguntas, sólo quieren hablar sobre el libro. Eso, que es muy halagador, lo es caso por caso; pero sumados se convierten en un problema en la vida de uno. Me gustaría complacer a todos, pero como no es posible tengo que estar haciendo perradas. . . , ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, que me voy de una ciudad cuando en realidad lo que hago es cambiar de hotel. Esas son las cosas que hacen las vedettes, algo que siempre he detestado, y yo no quiero estar en el caso de la vedette, es una imagen que me molesta mucho. Hay, además, un cierto problema de conciencia por estar burlando a la gente y sacándole el cuerpo... ; pero tengo que hacer mi vida y llega un momento en que digo mentiras. Bueno, esto lo reduzco a una frase que es más cruda de como tú la dices. Yo digo: “estoy de García Márquez hasta los cojones”. R.G: Sí, pero, ¿no temes que esa actitud, aunque involuntaria, termine por ubicarte en una torre de marfil? G.G.M: Ese es un peligro que veo permanentemente y me lo digo todos los días. Por eso fui hace algunos meses a la costa del Caribe, en Colombia, donde acabo de recorrer las Antillas Menores, isla por isla. Me di cuenta que por estar huyendo a estos contactos había quedado reducido a los cuatro o cinco amigos que tengo en cada lugar donde vivo. En Barcelona, por ejemplo, alternamos siempre con unas cinco parejas, gente con la que tenemos toda clase de afinidades. Desde el punto de vista de mi vida privada, y por mi carácter, eso es estupendo..., es lo que me gusta, pero llegó un momento en que comprendí que esa vida estaba afectando mi novela El súmmum de mi vida —que había sido ser escritor profesional— se cumple en Barcelona y de pronto me di cuenta que serlo es terriblemente perjudicial. Yo llevaba la vida del perfecto escritor profesional. R.G: ¿Y en qué consiste la vida de un escritor profesional? G.G.M: Mira, te cuento cómo es un día típico. Siempre me despierto muy temprano, a eso de las seis de la mañana. Leo el periódico en la cama, me levanto, tomo un café oyendo música de la radio y alrededor de las 9 —después que se han ido los niños al colegio— me siento a escribir. Escribo sin interrupción de ninguna clase, hasta las dos y media, que es cuando los niños regresan y empiezan los ruidos de la casa. Durante toda la mañana no he atendido el teléfono.. .,mi mujer ha estado filtrándolo. Entre dos y media y tres, almorzamos. Cuando me he acostado tarde la noche anterior hago una siesta hasta las cuatro de la tarde. Desde esa hora hasta las seis leo oyendo música, siempre escucho música, salvo cuando escribo porque le pongo más atención a la música que a lo que estoy escribiendo. Luego me voy por ahí a tomar un café con quien tenga una cita y por la noche siempre hay amigos en la casa. Bueno..., creo que esta es la situación ideal para un escritor profesional, la culminación del que ha estado trabajando exclusivamente para hacer eso. Pero de pronto encuentras que, cuando ya lo eres, eso es esterilizante. Yo me di cuenta que estaba metido en una vida completamente estéril —todo lo contrario del reportero que era y que quería ser— que afectaba la novela que estaba escribiendo, una novela hecha a base de experiencias frías, en el sentido de que ya no me interesaban mucho, cuando mis novelas son en base a historias viejas pero con experiencias frescas. Por eso me fui a Barranquilla, la ciudad donde me crié y donde tengo mis amigos más viejos. Pero... recorro todas las islas del Caribe, no tomo notas, no hago nada, estoy por ahí dos días, me voy a otro lado..., me pregunto, ¿a qué vine? Yo mismo no entiendo muy bien qué es lo que estoy haciendo, pero sé que estoy tratando de aceitar esa maquinaria que se ha ido anquilosando. Sí, hay una tendencia natural —cuando resuelves una serie de problemas materiales— a aburguesarte, a meterte en una torre de marfil, pero yo tengo el impulso, y además el instinto, de salir de esa situación..., estoy en una especie de tira y afloja. Inclusive en Barranquilla —donde estoy pasando una temporada que puede ser larga o corta, pero que tiene mucho que ver con esto de no aislarme— me doy cuenta que me estoy perdiendo una gran zona que me interesa por mi tendencia a reducirme a un pequeño grupo de amigos. Pero no soy yo, es el medio que me impone esa condición y tengo que defenderme. Como ves, un argumento más para decir —sin dramatismo, pero por cuestiones de trabajo—: “estoy hasta los cojones de García Márquez”. R.G: Siendo consciente del problema te será más fácil sobrepasar la crisis. G.G.M: Es que tengo la impresión de que la crisis ha durado mucho más de lo que yo creía, mucho más de lo que creía el editor, mucho más de lo que creían los críticos. Siempre encuentro a alguien que está leyendo mis libros, alguien que tiene la misma reacción que tenían los lectores hace cuatro años, es como si estuvieran saliendo, como hormigas, lectores de cuevas. Es una especie de fenómeno. R.G: Que no deja de ser halagador. G.G.M: Sí, me parece muy halagador, pero lo que ofrece dificultades es el manejo práctico de ese fenómeno. No solamente tengo la experiencia de la gente que ha leído el libro y de lo que ha significado para ellos (he oído cosas enormes), sino también el de la popularidad. Estos libros me han dado una popularidad que se parece más a la de los cantantes y actores de cine que a la de los escritores. Todo eso termina también por ser fantástico y me llegan a suceder cosas extrañas como esta. Desde cuando trabajaba de noche en el periódico soy muy amigo de los choferes de taxi de Barranquilla porque iba a tomar café con los que estaban estacionados en la vereda de enfrente. Muchos siguen siendo choferes y ahora, cuando me llevan, no me quieren cobrar, pero el otro día, evidentemente uno que no me conocía, cuando llegamos a mi casa, al pagarle, me dice muy confidencialmente: “¿sabe que aquí vive García Márquez?” “Usted cómo lo sabe”, le pregunté. “Es que yo lo he traído muchas veces”, me contestó. Te das cuenta que el fenómeno se está convirtiendo al revés y el perro se está mordiendo la cola; el mito me está llegando a mí. R.G: Anécdotas para una novela... G.G.M: Sería la novela de la novela. R.G: Los críticos se han ocupado extensamente de tu obra. ¿Con cuál de ellos estás más de acuerdo? G.G.M: No quisiera que mi respuesta pareciera despreciativa, pero ja realidades —y sé que es difícil que me lo crean— que juzgo poco a los críticos. No sé por qué, pero no comparo lo que yo pienso con lo que ellos dicen. No sé mucho si estoy de acuerdo o no... R.G: ¿No te interesa la opinión de los críticos? G.G.M: Me interesaba mucho al principio, ahora, bastante me nos. Encuentro que han dicho pocas cosas nuevas. Hubo un momento en que dejé de leerlas porque en cierto modo estaban condicionando —y de algún modo me estaban diciendo— cómo debería ser mi próximo libro. Una vez que los críticos racionalizaban toda mi obra yo iba descubriendo cosas que no me convenía descubrir. Mi trabajo dejaba de ser intuitivo. R.G: Melvin Maddocks, de Life, dijo de Cien años de soledad: “Es la intención de Macondo ser tomado como una especie de cuento surrealista de Latinoamérica? ¿O es que García Márquez lo intenta como una metáfora para el hombre moderno y su sociedad enferma?” G.G.M: No es nada de eso. Yo quise exclusivamente contar la historia de una familia que durante cien años hizo todo lo posible por no tener un hijo con cola de cerdo v, precisamente, por las medidas que tomaron por no tenerlo terminaron teniéndolo. En síntesis, ese es el argumento. Del libro, pero eso de simbolizar... pues, nada. Alguien que no es crítico decía que probablemente el interés que el libro había despertado era porque por primera vez se cuenta realmente la vida privada de una familia de la América Latina..., entramos al dormitorio, al baño, a la cocina, a todos los rincones de la casa. Por supuesto, yo nunca me dije “voy a escribir un libro que tenga interés por todo eso”, pero una vez escrito, y cuando me lo dicen, pienso que a lo mejor tienen razón. Al menos este concepto es interesante, y no toda esa mierda del destino de los hombres, etc. R.G: Pienso que un tema que predomina en tu obra es el de la soledad. G.G.M: Es sobre el único tema que he escrito, desde el primer libro hasta el que estoy escribiendo, que es ya una apoteosis del tema de la soledad; el del poder absoluto, que es lo yo considero debe ser la soledad total. Es un proceso que vengo tratando desde el principio. El del coronel Aureliano Buendía —el de sus guerras y el de su marcha hacia el poder— es verdaderamente una marcha hacia la soledad. Todos los miembros de la familia no sólo están solos -lo he dicho muchas veces en el libro, tal vez más de lo que hubiera debido- sino que es la anti solidaridad, inclusive, de los que duermen en la misma cama. Pienso que los críticos que más han acertado son los que han llegado a la conclusión de que todo el desastre de Macondo —que es también un desastre telúrico— viene de esa falta de solidaridad, la soledad de cada uno tirando por su cuenta. Eso ya es entonces un concepto político, y que lo sea me interesa. Dar a la soledad un contenido político como yo creo que debe ser el contenido político. R.G: ¿Había, al escribirlo, la intención consciente de dar un mensaje? G.G.M: Nunca pienso en dar ningún mensaje. Tengo una formación ideológica y no logro —ni quiero, ni trato— salir de ella. Chesterton decía que él era capaz de explicar el catolicismo partiendo de una calabaza o de un tranvía. Creo que uno puede escribir Cien años de soledad, un cuento de marineros, o describir un partido de futbol y siempre habrá un contenido ideológico. Son los lentes ideológicos que uno tiene puestos y que sirven para explicar, no en este caso el catolicismo, pero otra cosa que no sé qué será. No hay en mí el propósito preconcebido de decir en un libro esto o aquello. Me interesa exclusivamente la conducta de los personajes, pero no lo que esa conducta pueda tener de ejemplar o reprochable. R.G: ¿Te interesan los personajes desde el punto de vista psicoanalítico? G.G.M: No, porque necesitaría una formación científica que no tengo. Sucede al revés. Desarrollo mi personaje, y lo trabajo, creyendo valerme solamente de elementos poéticos. Una vez que el personaje está armado, algunos profesionales me dicen que es un análisis psicoanalítico. Me encuentro entonces con una serie de bases científicas que no tengo y que jamás he soñado. En Buenos Aires —tú sabes que es una ciudad de psicoanalistas— algunos hicieron una reunión para analizar Cien años de soledad. Llegaron a la conclusión que era un complejo de Edipo bien sublimado y no sé cuántas cosas más me dijeron. Encontraron que los personajes —desde el punto de vista psicoanalítico— eran perfectamente coherentes, casi parecían casos médicos. R.G: También hablaron de incesto... G.G.M: A mí lo que me interesaba era que la tía se acostara con el sobrino, no las raíces psicoanalíticas del hecho. R.G: No deja de ser extraño que siendo el machismo una de las idiosincrasias de la sociedad latinoamericana sean en tus libros las mujeres de personalidad fuerte, estable o —como tú mismo has dicho— masculinas. G.G.M: Eso no era consciente en mí, me lo han hecho ver los críticos que me han creado un problema porque ahora me es más difícil trabajar con ese material. Pero no cabe duda que es la fortaleza de la mujer en la casa -en la sociedad como está establecida, particularmente en la América Latina- la que permite que los hombres se lancen a toda clase de aventuras quiméricas y extrañas que es lo que hace a nuestra América. Esa idea me vino de unos episodios reales que contaba mi abuela de las guerras civiles del siglo pasado, que más o menos equivalen a las guerras del coronel Aureliano Buendía. Me contaba que Fulano de Tal se iba a la guerra y decía a su mujer: “tú verás qué haces con tus hijos”, y la mujer, durante un año o más, era la que mantenía la casa. Al tratarlo literariamente yo veo que si no fuese por las mujeres que se hicieron cargo de la retaguardia no hubiera habido las guerras civiles del siglo pasado que son importantísimas en la historia del país. R.G: ¿Es eso una indicación de que no eres antifeminista? G.G.M: Lo que sí soy, definitivamente, es antimachista. El machismo es cobardía, falta de hombría. R.G: Volvamos a los críticos. Sabrás que algunos han insinuado que Cien años de soledad podría ser un plagio de La La Recherche l’Absolu, de Balzac. Günter Lorenz lo sugirió en la reunión de escritores en Bonn, en 1970. Luis Cova García, en la revista hondureña Ariel, publicó el artículo “Coincidencia o plagio”, y una especialista en Balzac, la profesora Marcelle Bargas, en París, hizo un estudio de las dos novelas e hizo notar que los vicios de una sociedad y de una época realzados por Balzac habían sido trasladados a Cien años de soledad. G.G.M: Es curioso, alguien que sabía de este comentario me mandó el libro de Balzac, que yo no había leído. Como ahora no me interesa Balzac —si bien es sensacional y leí todo lo que pude en su momento— lo miré por encima. Me llamó la atención porque decir que una cosa viene de la otra es bastante ligero y superficial. Inclusive, aunque esté dispuesto a aceptar que sí, que lo había leído antes, que inclusive decidí plagiarlo, lo que podría haber en mi libro de La Recherche serían unas cinco páginas, y en última instancia un personaje, el alquimista. Bueno, fíjate, cinco páginas y un personaje contra 300 páginas y unos doscientos personajes que no son del libro de Balzac. Creo entonces que los críticos deberían buscar 200 libros más para ver de dónde salieron los otros personajes. No tengo, además, ningún temor al concepto de plagio. Si mañana tuviese que escribir Romeo y Julieta lo haría, y creo que sería estupendo poder volverlo a escribir. Edipo rey, de Sófocles, un libro del que he hablado mucho y pienso que es el fundamental de mi vida, desde que lo leí por primera vez me ha asombrado por su absoluta perfección. En una oportunidad encontré en un lugar de la costa de Colombia una situación muy cercana a lo que es el drama del Edipo rey, y estuve pensando en escribir algo que se llamara Edipo alcalde. En ese caso no me hubieran dicho que era plagio porque empezaba por decir que era un Edipo. Me parece que este concepto de plagio ya se acabó. En Cien años de soledad yo mismo puedo decir dónde creo encontrar Cervantes, Rabelais —no en cuanto a calidad—, sino por cosas que he agarrado y puesto ahí. Pero también puedo decir, línea por línea —y este es un punto al que nunca llegarán los críticos— de qué episodio o de qué recuerdo de la vida real viene cada una. Es una experiencia muy curiosa hablar de estas cosas con mi madre porque ella sí recuerda el origen de muchos episodios y, naturalmente, es más fiel narrador que yo porque no lo ha elaborado literariamente. R.G: ¿Cuándo empezaste a escribir? G.G.M: Desde que tengo memoria. El recuerdo más antiguo que tengo es que dibujaba “cómicos” y ahora me doy cuenta que posiblemente lo hacía porque todavía no sabía escribir. Siempre he buscado medios para contar y me he quedado con la literatura, que es el más accesible. Pero pienso que mi vocación no es la de escritor sino la de contador de cuentos. R.G: ¿Es que prefieres la palabra hablada a la escrita? G.G.M: Por supuesto. Lo estupendo es contar un cuento y que ese cuento muera ahí. Para mí lo que sería ideal sería contarte la novela que estoy escribiendo y estoy seguro que produciría el mismo efecto que busco al escribirla, pero sin todo ese trabajo. En mi casa, a toda hora, cuento los sueños, lo qué me pasó y lo que no me pasó. A mis hijos no les cuento las historias de Callejas sino cosas que suceden, y eso les gusta mucho. Vargas Llosa, en el libro sobre la vocación literaria que está escribiendo, García Márquez, historia de un deicidio, donde toma como ejemplo mi obra, dice que soy un semillero de anécdotas. Tratar de que me quieran por un buen cuento que conté..., esa es mi verdadera vocación. R.G: He leído que cuando termines El otoño del patriarca escribirás cuentos y no novelas. G.G.M: Tengo un cuaderno donde voy enumerando y tomando notas de cuentos que se me ocurren. Ya tengo unos 60 y me imagino que llegaré a 100. Lo que es curioso es el proceso de elaboración interna. El cuento —que surge de una frase o de un episodio— o se me ocurre completo en una fracción de segundo, o no se me ocurre. No tiene un punto de partida y después entra o sale un personaje. Voy a contarte una anécdota para que te des cuenta por qué misteriosos caminos llego al cuento. En Barcelona, una noche, había gente en casa y se fue la luz. Como el daño era local llamamos a un electricista. Mientras él arreglaba el desperfecto, yo, que lo alumbraba con una vela, le pregunto: “¿Cómo diablos es este daño de la luz?” “La luz es como el agua —me dijo—, se abre un grifo, sale, y al pasar marca un contador.” En esa fracción de segundo se me ocurrió, completito, completito, este cuento: En una ciudad donde, no hay mar —puede ser París, Madrid, Bogotá— viven en un quinto piso un matrimonio joven con dos niños de 10 y 7 años. Un día los niños piden a sus papás que les regalen un bote con remos. “¿Cómo vamos a regalarles un bote con remos? —Dice el padre—. ¿Qué van a hacer con él en esta ciudad? Cuando vayamos a la playa, en el verano, lo alquilamos.” Los niños se emperran que quieren un bote con remos hasta que el padre les dice: “Si sacan el primer puesto en el colegio se los regalo.” Los niños sacan el primer puesto, el padre compra el bote y cuando lo suben al quinto piso les pregunta: “¿Qué van hacer con esto?” “Nada —le contestan— queríamos tenerlo. Lo meteremos allá en el cuarto.” Una noche, cuando los padres se van al cine, los niños rompen un bombillo de la luz y la luz —como si fuese agua— empieza a chorrear llenando toda la casa hasta un metro de altura. Sacan el bote y empiezan a remar por los dormitorios y la cocina. Cuando ya es hora que regresen los papás lo guardan en el cuarto, abren los sumideros para dejar que la luz se vaya, reemplazan el bombillo y... aquí no ha pasado nada. Ese juego se les vuelve tan formidable que van dejando que el nivel de la luz llegue más alto, se ponen lentes oscuros, aletas y nadan por debajo de las camas, de las mesas, hacen pesca submarina... Una noche, la gente que pasa por la calle al notar que por las ventanas está chorreando luz y que está inundando la calle, llaman a los bomberos. Cuando los bomberos abren la puerta encuentran a los niños —que distraídos con su juego habían dejado que la luz llegara hasta el techo— ahogados, flotando en la luz. ¿Dime, cómo este cuento completo, tal como lo conté, se me ocurrió en una fracción de segundo? Claro, como lo cuento mucho, cada vez le encuentro un ángulo nuevo —cambio una cosa por la otra, agrego un detalle—, pero la concepción es la misma. En todo esto no hay nada voluntario ni predecible, tampoco sé cuándo se me va a ocurrir. Estoy a merced de la imaginación que es la que me dice cuándo sí o no. R.G: ¿Ya está escrito ese cuento? G.G.M: Lo único que anoté es: “número 7, Niños que se ahogan en la luz.” Eso es todo. Pero este cuento, así como todos los demás, lo tengo en la cabeza y lo reviso periódicamente. Por ejemplo, voy en un taxi y recuerdo el cuento número 37. Lo reviso completo y me doy cuenta que se me ha ocurrido un episodio..., que las rosas que tengo previsto no son rosas sino violetas. Ese cambio ya se incorporó al cuento y me lo anoto en la cabeza. Lo que olvido es porque no tiene para mí valor literario. G.G.M: ¿Por qué no los escribes cuando se te ocurren? G.G.M: Si estoy escribiendo una novela no puedo estar mezclando, no puedo sino trabajar en ese libro aunque me lleve más de 10 años. R.G: ¿Inconscientemente, los cuentos no se han incorporando en la novela que estás escribiendo? G.G.M: Estos cuentos están en compartimientos completamente separados y no tienen nada que ver con el libro del dictador. Eso me sucedió con Los funerales de la Mamá Grande. La mala hora y El coronel no tiene quien le escriba, porque es un bloque que prácticamente lo trabajé todo al mismo tiempo. R.G: ¿Nunca se te ha ocurrido que podrías ser actor? G.G.M: Tengo una inhibición terrible frente a las cámaras y al micrófono. En todo caso sería el autor o el director. R.G: Has dicho en una oportunidad: “Yo soy escritor por timidez. Mi verdadera predisposición es la de prestidigitador, pero me ofusco tanto tratando de hacer un truco que he tenido que refugiarme en la soledad de la literatura. En mi caso ser escritor es un hecho descomunal porque soy muy bruto para escribir.” G.G.M: Qué bueno que me leas eso. Eso de que mi verdadera vocación es la de ser prestidigitador corresponde de exactamente a todo lo que te he dicho. Me encantaría tener éxito en los salones contando cuentos, como el prestidigitador lo tiene sacando conejos de un sombrero. R.G: ¿Cuesta mucho trabajo el proceso de escribir? Muchísimo trabajo, cada vez más. Cuando digo que soy escritor por timidez es porque lo que debería hacer es llenar esta sala, salir y contar el cuento, pero mi timidez no me lo permite hacer. Todo lo que hemos hablado yo no podría hacerlo si hubiera dos personas más en la mesa. Tengo la impresión que no controlaría la audiencia. Entonces, lo que quiero contar, lo hago escrito, solito en mi cuarto, y con mucho trabajo. Es un trabajo angustioso pero sensacional. Vencer el problema de la escritura es tan emocionante y alegra tanto que valía la pena todo el trabajo; es como un parto. R.G: Después de tu primer contacto en 1954 con el Centro Cinematográfico Experimental de Roma has escrito guiones y dirigido películas. ¿No te interesa más ese medio de expresión? G.G.M: No, porque el trabajo en cine me reveló que lo que el escritor logra contar es muy poco. Inciden tantos intereses, tantos compromisos, que al final queda muy poco de la historia original. En cambio yo me encierro en un cuarto y escribo exacta me lo que me da la gana. No tengo que tener un editor que me dice “quíteme este personaje o episodio y póngame otro”. R.G: ¿El impacto visual del cine no es mayor que el de la literatura? G.G.M: Creía que sí, pero me di cuenta que el cine se limita. Ese alcance visual es una desventaja con respecto a la literatura. Es tan inmediato, tan contundente, que es muy difícil que el espectador vaya más allá. En literatura uno puede llegar mucho más lejos y dar al mismo tiempo un impacto visual, auditivo, y de toda índole. R.G: ¿No piensas que la novela va a desaparecer? G.G.M: Si desaparece es porque desaparecerá quien la escriba. Es difícil imaginar una época de la historia de la humanidad en que se hayan leído tacitas novelas como en esta. Se publican novelas completas en todas las revistas —masculinas y femeninas—, en los periódicos; y para los niveles casi analfabetos hay las dibujadas que son la apoteosis de la novela. Lo que podríamos empezar a discutir es sobre la calidad de las novelas que se están leyendo, pero eso ya no tiene nada que ver con el público lector, sino con el nivel cultural que el estado le ha dado. Volviendo al fenómeno de Cien años de soledad —que no quiero saber a qué se debe, ni quiero analizarlo, ni que me lo analicen por ahora— sé de lectores —gente sin preparación intelectual— que han pasado del “comic” a ese libro y lo han leído con el mismo interés que las otras cosas que le presentan porque lo menosprecian intelectualmente. Son los editores que, pensando en un público de cierto nivel, publican cosas de muy baja calidad literaria, y lo curioso es que ese nivel también consume libros como Cien años de soledad. Por eso pienso que hay un auge de lectores de novela. Se leen novelas en todas partes, a todas horas, en todo el mundo. El cuento contado seguirá interesando siempre. El hombre llega a su casa y se pasa contando a su mujer lo que le pasó, o lo que no le pasó, para que su mujer le crea. R.G: En la entrevista de Luis Harss (Los nuestros) dices: “Tengo ideas políticas firmes..., pero mis ideas literarias cambian con la digestión”" Hoy, a las 8 de la mañana, ¿cuáles son tus ideas literarias? G.G.M: Yo he dicho que quien no se contradice es un dogmático y todo dogmático es un reaccionario. Yo me contradigo a cada minuto y particularmente en materia literaria. Por mi método de trabajo no podría llegar al punto de la creación literaria sin contradecirme, rectificarme y equivocarme permanentemente. Si no fuese así estaría escribiendo siempre el mismo libro. No tengo una receta. R.G: ¿Tienes un método para escribir la novela? G.G.M: No siempre el mismo, tampoco para buscarla. El hecho de escribirla es lo menos problemático e importante. Es conseguir armarla y tenerla resuelta de acuerdo a como la veo. R.G: ¿Podrías discernir si es análisis, experiencia o imaginación lo que determina ese proceso? G.G.M: Si tratara de hacer ese análisis creo que perdería mucha espontaneidad. Cuando quiero escribir algo es porque siento que eso merece ser contado. Más aún, cuando escribo un cuento es porque a mí me gustaría leerlo. Lo que pasa es que me siento a contarme un cuento. Ese es mi sistema de escribir, pero si es más intuición, experiencia o análisis, tal vez tenga una sospecha de cómo es, pero evito profundizar mucho en esto porque siempre trato —ya sea por mi personalidad y por mi sistema de escribir— de defenderme de la mecanización de mi trabajo. R.G: ¿Cuál es el punto de partida de las novelas? G.G.M: Una imagen que es totalmente visual. Imagino que hay escritores que empiezan con una frase, una idea o un concepto. Yo sólo parto de una imagen. El punto de partida de La hojarasca es un viejo que lleva a su nieto a un entierro; El coronel no tiene quien le escriba, un viejo esperando; el de Cien años, un viejo que lleva a su nieto a un circo para conocer el hielo. R.G: Todas empiezan con un viejo... G.G.M: La imagen protectora de mi infancia era un viejo; mi abuelo. A mí no me criaron mis padres, ellos me dejaron en casa de mis abuelos. Mi abuela me contaba cuentos y mi abuelo me llevaba a ver cosas. Entre eso se fue haciendo mi mundo. Ahora me doy cuenta que siempre veo la imagen de mi abuelo mostrándome cosas. R.G: ¿Cómo se desarrolla esa primera imagen? G.G.M: La dejo cocinando..., no es un proceso muy consciente. Todos mis libros los he pensado por muchos años. Cien años por 15 o 17 años, y el que estoy escribiendo lo empecé a pensar hace mucho tiempo. R.G: ¿Cuánto tiempo lleva escribirlos? G.G.M: Es más bien rápido. En menos de dos años —que creo es buen tiempo— escribí Cien años de soledad. Antes escribía siempre cansado, en las horas libres que me dejaba otro trabajo. Ahora, ya que no tengo la presión económica y no tengo nada más que hacer que escribir, quiero darme el lujo de hacerlo cuando quiero, por impulsos. El libro del viejo dictador que vive 250 años lo estoy trabajando de otro modo, dejándolo para ver por dónde se va él solo. R.G: ¿Corriges mucho lo que escribes? G.G.M: He ido cambiando. Mis primeras cosas las escribía de un solo tirón y después corregía mucho sobre el papel, sacaba copias, volvía a corregir. Ahora me queda algo que creo es un vicio. Voy corrigiendo línea por línea a medida que voy trabajando, de manera que cuando termino una hoja ya está casi lista para el editor. Si tiene una mancha o una equivocación ya no me gusta. R.G: No puedo creer que seas tan ordenado... G.G.M: ¡Terriblemente! No puedes imaginar la limpieza de esas hojas. Además, tengo máquina de escribir eléctrica. En lo único que soy ordenado es en el trabajo, pero es un problema casi sentimental. La hoja que acabo de terminar está tan bonita, tan limpia, que da lástima dañarla con una corrección. Pero, dentro de una semana ya no la quiero mucho —la que quiero es la que estoy trabajando— y entonces puedo corregirla. R.G: ¿Y las galeradas? G.G.M: En las de Cien años cambié solamente una palabra, aunque Paco Porrúa, director literario de Sudamericana, me dijo que cambiara todo lo que quisiera. Creo que lo ideal sería escribir un libro, imprimirlo y después corregirlo. Cuando uno manda algo a la imprenta y después lo lee impreso es como si hubiese dado un paso adelante o atrás, que es importantísimo. R.G: ¿Lees los libros una vez publicados? G.G.M: Cuando llega el primer ejemplar cancelo todo lo que tenga que hacer y me siento —pero inmediatamente— a leerlo todo. Ya es otro libro distinto del que conozco porque se ha establecido una distancia entre el autor y el libro. Esa es la primera vez que lo leo como lector. Esas letras que están ahí no son las de mi máquina de escribir, no son mis palabras, son otras que andan en otro mundo y que no me pertenecen. Después de esa primera lectura no he vuelto a leer jamás Cien años de soledad. R.G: ¿Cómo y cuándo determinas el título? G.G.M: El libro encuentra su título tarde o temprano. Es algo a lo que no le doy mucha importancia. R.G: ¿Comentas con tus amigos lo que estás escribiendo? G.G.M: Cuando cuento algo es porque no estoy muy seguro de eso y generalmente no queda en la novela. Siento, por la reacción del que está escuchando —no sé por qué raro conducto eléctrico— si va a funcionar o no. Aunque sinceramente me diga “estupendo, sensacional”, hay algo en sus ojos que me está diciendo que eso no sirve. En la época en que estoy trabajando en una novela les doy a mis amigos una tabarras que no te imaginas. Tienen que aguantarse todo eso y después se llevan una sorpresa cuando leen el libro —como los que estuvieron conmigo mientras escribía Cien años— porque no encuentran ninguno de los episodios que les conté. Les había hablado del material de desecho. R.G: ¿Piensas en el lector? G.G.M: En cuatro o cinco personas determinadas, que es el público que yo me nombro cuando estoy escribiendo. Pensando en lo que pueda gustarles o molestarles voy poniendo o sacando cosas y así voy armando el libro. R.G: ¿Acostumbras guardar el material que se ha ido acumulando en la preparación? G.G.M: No guardo nada. Cuando la editorial me comunicó que recibió mi primer manuscrito de Cien años de soledad, Mercedes me ayudó a tirar un cajón con notas de trabajo, gráficos dibujos, memorándums. Lo tiré, no sólo para que no se sepa cómo está hecho el libro (eso es absolutamente privado) sino porque ese material se vende. Venderlo es como vender mi alma y no voy a permitir a nadie, ni siquiera a mis hijos, que lo hagan. R.G: ¿De lo que has escrito qué es lo que más prefieres? G.G.M: La hojarasca, el primer libro que escribí. Creo que de ahí parte mucho de lo que hice después. Es el más espontáneo, el que está escrito con más dificultades, con menos recursos técnicos. Sabía entonces menos astucias, menos porquerías de escritor. Es un libro que lo encuentro bastante torpe, bastante indefenso, pero completamente espontáneo y de una sinceridad tan bruta que ya no la tienen los demás. Yo sé hasta qué punto La hojarasca sale de las tripas al papel. Los demás también salen de las tripas, pero ya hay un aprendizaje..., se los elabora, se los cocina, se les echa sal y pimienta. R.G: ¿Cuáles son las influencias de las que eres consciente? G.G.M: El concepto de influencia es un problema para los críticos. Yo no lo tengo muy claro, no sé exactamente lo que quieren decir. Considero que influencia fundamental en mi literatura es La metamorfosis de Kafka, aunque no sé si los críticos al analizar mi obra encuentran una influencia directa incorporada en los libros. Yo recuerdo el momento en que compré el libro y cómo a medida que lo iba leyendo me iban dando muchos de seos de escribir. De esa época —por el año 1946, cuando terminé el bachillerato— vienen mis primeros cuentos. Probablemente una vez que le diga esto al crítico —ellos no tienen un detector, necesitan que el propio autor le dé ciertos elementos— encuentre la influencia. Pero, ¿qué clase de influencia? Me hizo dar ganas de escribir. Influencia decisiva, y eso tal vez se note más, es Edipo rey. Es una estructura perfecta donde el investigador descubre que él mismo es el asesino; una apoteosis de perfección técnica. La de Faulkner lo han dicho todos los críticos. Yo lo acepto, pero no como lo creen ellos, que lo ven como un autor que lee Faulkner, lo asimila, se siente impresionado y consciente o inconscientemente, trata de escribir como él. Eso es más o menos lo que yo entiendo, rudimentariamente, como una influencia. La que yo reconozco de Faulkner es completamente distinta. Nací en Aracataca, región bananera donde estaba la United Fruit Company. Es en esa región en la que la Fruit Company construye pueblos, hospitales, sanea ciertas zonas; donde me crío y tengo mis primeras experiencias. De pronto, muchos años después, leo a Faulkner y encuentro cómo todo ese mundo —el de la gente del Sur de los Estados Unidos del que él habla— se parece al mundo mío, que está hecho por la misma gente. Además, cuando después viajo por el Sur de los Estados Unidos compruebo —en esos caminos polvorientos y calurosos, en la misma vegetación, en los árboles, en las mansiones— la analogía de los dos mundos. No hay que olvidar que Faulkner de algún modo es un autor latinoamericano. Su mundo es el del Golfo de México. Lo que yo he encontrado son afinidades de experiencias, que no son tan disparatadas, como podría parecer a primera vista. Bueno, ese tipo de influencia, por supuesto que sí, pero es muy distinta a la que señalan los críticos. R.G: Otros hablan de Borges, Carpentier, y creen ver la misma línea telúrica y mitológica de Rómulo Gallegos, Evaristo Carrera Campos, Asturias... G.G.M: Que siga o no la misma línea telúrica..., no sé. Es el mismo mundo, la misma América Latina, ¿verdad? Borges y Carpentier, no. Los leí cuando estaba bastante adelantado escribiendo. Es decir lo que he escrito lo hubiera hecho de todas maneras sin Borges y sin Carpentier, pero no sin Faulkner, o lo hubiera escrito de otro modo si no lo hubiera leído. Creo también que a partir de un cierto momento he recorrido un camino en el que buscando mi propio lenguaje, purificando el trabajo, he tratado de eliminar la influencia de Faulkner, que la hay mucho en La hojarasca, pero ya no en Cien años de soledad. No me gusta, además, hacer esta clase de análisis. Mi posición es la de creador, no la de crítico. No es mi oficio, no es mi vocación, no me siento fuerte. R.G: ¿Qué libros lees ahora? G.G.M: No leo prácticamente nada, ya no me interesa. Leo reportajes y memorias la vida de hombres que han tenido poder, memorias y confidencias de secretarias, aunque sean falsas— como interés profesional para el libro que estoy haciendo. Mi problema es que soy —y siempre he sido— muy mal lector. Donde un libro aburre ahí lo dejo. No leo ni por respeto, ni por devoción, ni por obligación. Cuando niño empecé a leer Quijote, me aburrió, lo dejé por la mitad. Después lo volví a leer y releer pero porque me gustó, no por ser un libro obligatorio. Ese ha sido mi método de lectura y al escribir tengo el mismo concepto. Estoy siempre con el terror de cuál es la página en la que el lector se va aburrir y va a tirar el libro. Trato entonces de que no se aburra y que no me haga lo mismo que hago a los otros. Las únicas novelas que leo ahora son las de mis amigos porque me interesa saber que están haciendo, pero no por un interés literario. Durante muchas sañas leí, devoré, muchas novelas, sobre todo las de aventuras donde pasan muchas cosas, pero nunca tuve un método de lectura. Como no tenía medios económicos para comprar libros leía lo que me caía en las manos, libros que me prestaban mis amigos que eran casi todos profesores de literatura o gentes que estaban en esto. Lo que siempre leí, casi más que novelas, es poesía. En realidad empecé por la poesía, aunque no he escrito poesía en verso, y siempre trato de buscar soluciones poéticas. Creo que mi última novela es un larguísimo poema sobre la soledad de un dictador. R.G: ¿Te interesa la poesía concreta? G.G.M: Ya perdí de vista la poesía. No sé exactamente por dónde van, qué están haciendo, o qué quieren hacer los poetas. Pienso que es importante que se hagan toda clase de experimentos y que se busquen nuevos caminos de expresión, pero es muy difícil juzgar algo en el proceso de experimentación. A mí no me interesan. Los medios de expresión que quería tener ya los tengo resueltos y no me puedo meter ahora en otras cosas. R.G: Has mencionado que siempre escuchas música... G.G.M: Me gusta mucho más que todas las demás manifestaciones del arte, aún más que la literatura. Cada día que pasa la necesito más y tengo la impresión de que actúa en mí como una droga. Cuando viajo siempre llevo conmigo una radio portátil con auriculares y tengo el mundo medido por los conciertos que puedo escuchar; de Madrid a San Juan de Puerto Rico se oyen exactamente las Nueve Sinfonías de Beethoven. Recuerdo que viajando con Vargas Llosa en tren por Alemania —un día de mucho calor y que estaba de muy mal humor—, en un momento, tal vez inconsciente, me aislé para escuchar música. Mario me dijo después: “es increíble, te ha cambiado el humor, te has tranquilizado.” En Barcelona, donde tengo la oportunidad de tener un equipo completo, me ha pasado, en días en que estaba muy deprimido, de escuchar música desde las dos de la tarde hasta las cuatro de la mañana sin moverme. Mi pasión por la música es como un vicio secreto del que casi nunca hablo. Forma parte de lo más profundo de mi vida privada. Yo, que no tengo ningún apego a los objetos —los muebles y cosas de la casa no los considero míos sino de mi mujer y de mis hijos—, lo único que quiero son los aparatos de música. La máquina de escribir la necesito, pero por mí la tiraría. Tampoco tengo biblioteca. Libro leído lo tiro, lo voy dejando por todas partes. R.G: Volviendo a esa declaración donde dices: “tengo ideas políticas firmes”. ¿Cuáles son esas ideas políticas? G.G.M: Creo que el mundo debe ser socialista, va a serlo, y tenemos que ayudar para que lo sea lo más pronto posible. Pero estoy muy desilusionado con el socialismo de la Unión Soviética. Ellos llegaron a esa forma del socialismo por experiencias y condiciones particulares y tratan de imponer a otros países su propia burocratización, autoritarismo y falta de visión histórica. Eso no es socialismo y es el gran problema de este momento. R.G: Con motivo del encarcelamiento y “confesión” firmada del poeta cubano Heberto Padilla, intelectuales internacionales —que siempre habían apoyado la Revolución Cubana— enviaron, en un mes, dos cartas de protesta a Castro. Después de la primera carta —que tú también firmaste—, Castro, en su discurso del 1 de mayo, dijo que se trataba de “intelectuales seudorrevolucionarios que desde los salones de París tratan de juzgar la revolución”, y que “la revolución no necesita el apoyo de burgueses traficantes de intrigas”. Según comentaron las agencias internacionales eso indicaba una ruptura de los intelectuales con el régimen cubano. ¿Cuál es tu posición? G.G.M: Cuando todo eso salió a luz, las agencias internacionales y los periódicos colombianos, naturalmente, empezaron a presionarme para que diera mi opinión, porque de alguna manera yo estaba metido en eso. No quise hacerlo hasta no tener una información completa y poder leer las versiones taquigráficas de los discursos. No podía opinar en materia tan grave en base a los montajes de las agencias informativas. Además, yo ya sabía en ese momento que venía a la Universidad de Columbia a recibir el Doctorado en Letras. Eso se prestaba a que quien no estuviese en antecedentes de que se trataba de una decisión anterior pensara en que venía a los Estados Unidos porque había roto con Castro. Por eso hice una declaración a la prensa, para que quedara completamente clara mi posición con respecto a Castro, al doctorado y a mí venida a los Estados Unidos después de 12 años que se me niega la visa. (Recopilación de las declaraciones de García Márquez a la prensa de Colombia, 29 de mayo de 1971.) ... La Universidad de Columbia no es el gobierno de los Estados Unidos, y es en cambio un reducto del inconformismo, de la honradez intelectual y de los tiradores de piedras que han de aniquilar el sistema decrépito de su país. Yo entiendo que esta distinción se me otorga, primordialmente, por ser escritor, pero quienes me la otorgan no ignoran que soy un enemigo infinito del orden imperante en los Estados Unidos... Es bueno que se sepa que estas decisiones sólo las consulto con mis amigos, y en especial con los choferes de taxis de Barranquilla, que son los campeones del sentido común... El conflicto de un grupo de escritores latinoamericanos con Fidel Castro es un triunfo efímero de las agencias de prensa. Tengo aquí los documentos relacionados con el asunto, inclusive la versión taquigráfica del discurso de Fidel Castro, y aunque en efecto hay algunos párrafos muy severos, ninguno de ellos se presta a las interpretaciones siniestras que les dieron las agencias internacionales. Por cierto que se trata de un discurso en el que Fidel Castro hace planteamientos fundamentales en materia cultural, pero los corresponsales extranjeros no dijeron nada de eso, sino que escogieron con pinzas y ordenaron como les dio la gana algunas frases sueltas, para que pareciera que Fidel Castro decía lo que en realidad no había dicho... Yo no firmé la carta de protesta porque no era partidario de que la mandaran. En realidad, yo creo que esos mensajes públicos son inútiles para los fines que uno se propone, y en cambio, muy útiles para la propaganda enemiga... Sin embargo, en ningún momento pondré en duda la honradez intelectual y la vocación revolucionaria de quienes firmaron la carta, entre los cuales se encuentran algunos de mis mejores amigos... Cuando los escritores queremos hacer política, en realidad no hacemos política sino moral, y esos dos términos no son siempre compatibles. Los políticos, a su vez, se resisten a que los escritores nos metamos en sus asuntos y por lo general nos aceptan cuando les somos favorables, pero nos rechazan cuando les somos adversos. Pero esto no es una catástrofe. Al contrario, es una contradicción dialéctica muy útil, muy positiva, que ha de continuar hasta el fin de los hombres, aunque los políticos se mueran de rabia y aunque a los escritores les cueste el pellejo... El único asunto que queda pendiente es el del poeta Heberto Padilla. Yo, personalmente, no logro convencerme de la espontaneidad y la sinceridad de la autocrítica de Padilla. No entiendo cómo es posible que en tantos años de contacto con la experiencia cubana, viviendo el drama cotidiano de la revolución, un hombre como Heberto Padilla no hubiera tomado la conciencia que tomó en la cárcel de la noche a la mañana. El tono de su autocrítica es tan exagerado, tan abyecto, que parece obtenido por métodos ignominiosos. Yo no sé si de veras Heberto Padilla le está haciendo daño a la revolución con su actitud, pero su autocrítica sí se lo está haciendo, y muy grande. La prueba de ello está en el despliegue que la prensa enemiga de Cuba le ha dado al texto divulgado por Prensa Latina... Si de veras hay un germen de stalinismo en Cuba lo vamos a saber muy pronto, porque lo va a decir el propio Fidel Castro... En 1961 hubo una tentativa de imponer métodos stalinistas, y el propio Fidel Castro lo denunció en público y lo extirpó en su embrión. No hay ningún motivo para pensar que ahora no ocurriría lo mismo, porque la vitalidad de la Revolución Cubana, su buena salud, no pueden haber disminuido desde entonces... Por supuesto que no rompo [con la Revolución Cubana]. Más aún: de los escritores que protestaron por el caso Padilla, ninguno ha roto con la Revolución Cubana, hasta donde yo sé. El .propio Mario Vargas Llosa hizo esa advertencia en una declaración posterior a su famosa carta, pero los periódicos la relegaron al rincón de las noticias invisibles. No: la Revolución Cubana es un acontecimiento histórico fundamental en la América Latina y en el mundo entero, v nuestra solidaridad con ella no puede afectarse por un tropiezo en la política cultural, aunque ese tropiezo sea tan grande y tan grave como la sospechosa autocrítica de Heberto Padilla... R.G: ¿Se están cumpliendo con la Revolución Cubana las aspiraciones de los intelectuales? G.G.M: Lo que creo que es muy grave es que los intelectuales tenemos la tendencia a protestar y a reaccionar exclusivamente cuando nos afecta a nosotros, pero no hacemos nada si le pasa lo mismo a un pescador o a un cura. Lo que hay que hacer es ver el fenómeno integral de la revolución, ver cómo los aspectos positivos pesan, infinitamente, sobre los negativos. Claro, esas manifestaciones como las del caso Padilla son peligrosísimas, pero son obstáculos que creo no serán difíciles de eliminar. Si no se puede sería doloroso porque todo lo que han hecho —en alfabetización; educación, independencia económica— es irreversible y durará mucho más que Padilla y Fidel. Esa es mi posición y de ahí no me muevo. No estoy dispuesto a echar a la basura una revolución cada diez años. R.G: ¿Estás de acuerdo con el socialismo del Frente Popular Chileno? G.G.M: Yo ambiciono que toda la América Latina sea socialista, pero ahora la gente está muy ilusionada con un socialismo pacífico, dentro de la constitución. Todo eso me parece muy bonito electoralmente, pero creo que es totalmente utópico. Chile está abocado a un proceso violento muy dramático. Si bien el Frente Popular va avanzando —con inteligencia y mucho tacto, a pasos bastante rápidos y firmes— llegará un momento en que encontrará un muro que se le opone seriamente. Los Estados Unidos por ahora no están interfiriendo, pero no van a cruzarse de brazos. No van a aceptar de verdad que sea un país socialista. No lo van a permitir, no nos hagamos ilusiones. R.G: ¿Es que sólo ves la solución en la violencia? G.G.M: No es que yo la vea como una solución, pero creo que ese muro, en un momento, sólo se podrá franquear con violencia. Desgraciadamente creo que es inevitable, que será así. Pienso que lo que está sucediendo en Chile es muy bueno como reforma, pero no como revolución. R.G: Refiriéndote a la penetración cultural imperialista, has dicho en la entrevista a Jean-Michel Fossey, que los Estados Unidos tratan de atraer a los intelectuales dando becas y creando organismos donde se hace mucha propaganda. G.G.M: Creo, pero a fondo a fondo, en el poder corruptor del dinero. Si a un escritor, sobre todo en sus comienzos, se le da una beca o una subvención — venga de los Estados Unidos, de la Unión Soviética o de Marte— de alguna manera lo compromete. Por gratitud, o inclusive para demostrarse que no lo han comprometido, esa ayuda está afectando su trabajo. En los países socialistas todavía es mucho más grave porque se supone que el escritor es un trabajador del Estado. Ese ya es el mayor compromiso de su independencia. Si escribe lo que quiere, o lo que siente, corre el riesgo de que un funcionario (seguramente un escritor fracasado) decida si eso se puede publicar. Por eso pienso que mientras el escritor no pueda vivir de sus libros debe hacerlo de trabajos marginales. En mi caso ha sido el periodismo y la publicidad, pero nunca nadie me pagó para escribir. R.G: Tampoco aceptaste el cargo de cónsul de Colombia en Barcelona. G.G.M: Siempre me negué a ser funcionario público, pero ese puesto lo rechacé porque no quiero representar ningún gobierno. Creo haber dicho en una entrevista que a la América Latina le basta con un Miguel Ángel Asturias. R.G: ¿Por qué dices eso? G.G.M: Su conducta personal es un mal ejemplo. Es Premio Nobel, Premio Lenin, y se va a París de embajador de un gobierno reaccionario como es el de Guatemala. Un gobierno que está peleando contra guerrillas que representan todo lo que él dijo representar durante toda su vida. Creo que ese paso de reconciliación con el gobierno fue para conseguir el Premio Nobel. Al aceptar la embajada de un gobierno reaccionario, el imperialismo ya no lo ataca porque es juicioso, y la Unión Soviética tampoco porque es Premio Lenin. Se me ha preguntado últimamente qué opino de que Neruda sea embajador. Yo no he dicho que el escritor no debe ser embajador —aunque yo nunca lo seré—, pero no es lo mismo representar al gobierno de Guatemala que al Frente Popular chileno. R.G: Ya te habrán preguntado muchas veces cómo es que vives en España, un país con esa dictadura. G.G.M: Si yo tuviera que estar de acuerdo con los regímenes de los países en que vivo, ya casi no me quedaría ninguno donde vivir. Por fortuna, un país es mucho más que su gobierno. España, bajo cualquier régimen, ha sido y seguirá siendo siempre uno de los países más apasionantes del mundo. Además, yo creo si un escritor tiene que escoger para vivir entre el cielo y el infierno, escogerá el infierno: hay mucho más material literario. R.G: También hay infierno —y dictadores— en América Latina. G.G.M: Es bueno que aclare esto. Yo tengo 43 años y he pasado tres en España, uno en Roma, dos o tres en París, siete u ocho en México y el resto en Colombia. No he dejado de vivir en una ciudad para irme a otra. Es peor que todo eso. No vivo en ninguna parte, lo que ya es un poco angustioso. Además, no estoy de acuerdo con esa idea que ha surgido —tan comentada últimamente— de que los escritores viven en Europa para darse la gran vida. No es así. Uno no anda buscando eso, el que la quiere la encuentra en cualquier parte, y muchas veces se vive muy difícilmente. Pero no me cabe la menor duda de que es muy importante para un escritor latinoamericano tener en determinado momento la perspectiva de la América Latina desde Europa. Para mí el ideal sería poder ir y venir, pero 1) es muy caro y 2) tengo la limitación del avión que me molesta mucho..., aunque vivo metido en los aviones. La verdad es que en este momento me da lo mismo vivir en cualquier parte. Siempre encuentro gente que me interesa, ya sea en Barranquilla, Roma, París o Barcelona. R.G: ¿Por qué no Nueva York? G.G.M: A Nueva York se debe la limitación de mi visa. Viví en esta ciudad en 1960 como corresponsal de Prensa Latina, y aun que no hice nada fuera de ser corresponsal —recoger información y mandarla— cuando salí para ir a México me retiraron la tarjeta de residente y me pusieron en el “black book”. Cada dos o tres años la he vuelto a pedir pero siguieron negándomela automáticamente. Ahora me han dado la visa múltiple. Creo que era más bien un problema burocrático. Nueva York, como ciudad, es el gran fenómeno del siglo xx, y por eso termina por ser una limitación en la vida de uno no poder venir, aunque sea por una semana, todos los años, pero no creo que tenga nervios para vivir en ella porque me resulta abrumadora. Los Estados Unidos es un país extraordinario, porque un pueblo que hace semejante aparato como es esto y como es el resto del país —que no tiene nada que ver con el sistema y con el gobierno— puede hacerlo todo. Creo que son los que harán una revolución socialista grande, y buena, además. R.G: ¿Qué puedes comentar sobre el título que te ha otorgado la Universidad de Columbia? G.G.M: No logro convencerme... Lo que me tiene absoluta mente perplejo y me desconcierta no es ni el honor ni el homenaje -si bien esas cosas puedan ser ciertas- sino que una universidad como Columbia decida escogerme a mí entre 12 hombres del mundo entero. Lo último que esperaba en este mundo era un doctorado en letras. Mi camino ha sido siempre antiacadémico (no me gradué de la universidad de derecho para no ser doctor) y de pronto me encuentro en la mata de la academia. Pero es algo que no se parece en nada a mí, está fuera de mi camino. Es como si le dieran el Premio Nobel a un torero. Mi primer impulso fue no aceptarlo, pero prácticamente tuve un plebiscito de amigos y nadie podía entender por qué motivos iba a rechazarlo. Podría haber expuesto motivos políticos, pero no hubieran sido reales porque todos sabemos, y lo escuchamos en los discursos, que no es el imperialismo el sistema imperante en la universidad. El aceptarlo no constituía entonces un compromiso político con los Estados Unidos y no había ni para qué hablarlo. Era más bien una cuestión moral. Yo continuamente reacciono contra las solemnidades —soy del país más solemne del mundo— y me preguntaba: “¿Qué hago yo en una academia de letrados con toga y birrete?” A insistencia de mis amigos acepté el título doctor honoris causa y ahora me alegra muchísimo, no sólo el haberlo aceptado sino que además sea para mi país, y para la América Latina. Todo ese patriotismo que uno dice no importarle llega un momento en que si tiene importancia. En estos últimos días, y más aún durante la ceremonia, pensaba en las cosas raras que me suceden. Llegó un momento en que pensé que así debe ser la muerte. . ., es algo que sucede cuando uno menos lo espera, algo que no tiene nada que ver con uno. En este momento también me han ofrecido hacer una edición de mis obras completas, pero me niego rotundamente a eso mientras viva porque siempre me ha parecido un homenaje póstumo. En la ceremonia tenía la misma sensación, que esas cosas le suceden a uno después de muerto. El tipo de reconocimiento que yo he querido y que aprecio es el de la gente que me lee y que me habla de mis libros, pero no con admiración o fervor, sino con cariño. De la ceremonia en la universidad lo que real mente me llegó, y no te imaginas en qué forma, fue cuando en la procesión de regreso, los latinoamericanos que prácticamente habían tomado el campus, muy discretamente salieron al camino v me decían: “Arriba la América Latina.” “Adelante, América Latina.” “Empuja la América Latina.” En ese momento, por primera vez, me conmoví y me alegré de haber aceptado. Bibliografía http://www.literatura.us/garciamarquez/guibert.html