DOCUMENTO - Revista La Cañada

Anuncio

DOCUMENTO

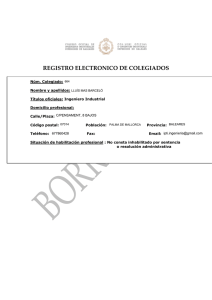

GIANNINI / BARCELÓ

El debate sobre la filosofía latinoamericana

(Edición a cargo de Cristóbal Friz)

Noticia

Probablemente no exista un acuerdo unánime respecto

de qué es la filosofía, cuál es su campo de objetos, etc. Lo

que sí parece claro, es que ella pretende ser una actividad altamente reflexiva, que necesita una conciencia de

sí —una autorreflexión— que no le es externa o secundaria, sino que la define desde su centro mismo.

En el caso de América Latina y Chile, esta autorreflexión parece tener una privilegiada manifestación

en la pregunta sobre la posibilidad, la existencia, las modulaciones, etc., de un filosofar que podamos con propiedad llamar latinoamericano o chileno. Probablemente

no concordemos respecto de la importancia o valor que

conviene conceder a esta cuestión. Lo cierto, en todo

caso, es que esta pregunta es un hecho: gran parte de

los filósofos y filósofas chilenos y latinoamericanos, han

debido pronunciarse alguna vez al respecto. Sin ir muy

lejos en el tiempo, con ocasión del primer Congreso

D O C UM E N T O

1

“Congreso nacional de filosofía. Se inaugura el

martes en la Biblioteca de Santiago: ¿Hay filosofía

chilena?, El Mercurio, Artes y Letras, Domingo 4

de octubre de 2009. En http://diario.elmercurio.

cl/detalle/index.asp?id={04aa7c14-8eb4-4c2b87aa-f3b3cda39fcb} [noviembre 2010]. Los entrevistados son: Luis Flores, Cristóbal Holzapfel,

Carla Cordua, Pablo Oyarzún, Joaquín Barceló y

Humberto Giannini.

2

“Renace una publicación. A propósito de la Revista

de Filosofía”, El Mercurio, Santiago, Viernes 22 de

julio de 1977, p. 23 (no se indica nombre de autor o

autora del artículo).

3

Reportaje de Patricia Buxton, con fotografías de

Jorge Ianiszewski, titulado “Los filósofos chilenos”,

El Mercurio, Santiago, “Revista del Domingo”,

Domingo 16 de octubre de 1977. Es un reportaje

amplio que incluye a varios de los más destacados

filósofos chilenos del momento. El reportaje-entrevista a J. Barceló, “Joaquín Barceló. Obsesión del

Dante” aparece en las páginas 6 y 7.

4

Giannini, Humberto, “Experiencia y Filosofía (A

propósito de la filosofía en Latinoamérica)”, p. 25.

Revista de Filosofía, Vol. XVI, n° 1-2, Universidad de

Chile, Santiago, diciembre de 1978, pp. 25-32.

5

Ernesto Grassi fue invitado a Chile para renovar

los estudios de filosofía en el entonces Instituto

Pedagógico de la U. de Chile, y a hacerse cargo de

la cátedra de Metafísica en la carrera de formación

de profesores de Estado en Filosofía. Su estadía se

extiende desde 1951 hasta 1954, período en el que

sólo pasa un semestre de cada año en nuestro país.

En su estadía, envíó catorce cartas al profesor de

Filosofía de la U. de Roma, Enrico Castelli, quien en

1959 las publicó, con autorización de Grassi, bajo el

sello editorial Archivio di Filosofia, bajo la dirección

del propio Castelli. El volumen, en el que se incluyen aportes de varios autores, se tituló La diarística

filosófica; las cartas de Barceló se recogieron bajo el

nombre “Assenza di mondo” (Ausencia de mundo).

Cf. Rivano, Juan, “La América ahistórica y sin mundo del humanista Ernesto Grassi”. Mapocho, Tomo

II, n° 1, 1964, pp. 114-131, texto, entre otras cosas,

importante para la interpretación de Giannini sobre la “tesis tradicionalista” de Barceló.

6

Giannini, Humberto, op. cit., p. 26.

7

Ibid., pp. 29-30.

8

Ibid., p. 31.

9

Idem.

10

Ibid., p. 32.

Nacional de Filosofía, que tuvo lugar en octubre de 2009 en Santiago, El Mercurio entrevistó a seis reconocidos

filósofos chilenos. La pregunta que se les formulaba: “¿Hay filosofía chilena?”.1

Yendo un poco más lejos en el tiempo, la reflexión en torno a la pregunta por el filosofar en Latinoamérica

(y por tanto en Chile) tomó cuerpo entre los años 1978 y 1980 en la Revista de Filosofía de la Universidad de

Chile. La discusión fue suscitada por un par de entrevistas que Joaquín Barceló concedió a El Mercurio en 1977 a

propósito de la reaparición de la Revista, fundada en 1947, y que interrumpió su publicación entre 1970 y 1978.

En la primera entrevista, Barceló se refiere muy sucintamente a la situación de la filosofía nacional, explicando que “la actividad filosófica chilena no es demasiado original y creativa” y que “dependemos de escuelas

europeas”. Asimismo, postula que en el país no se dan las condiciones necesarias para la creación intelectual, y

reclama una “inflación filosófica”: “un número muy grande de personas dedicado a esta disciplina en comparación con otros países”.2

En la segunda entrevista, Barceló instala la distinción entre “el filósofo que es un creador en el sentido

estricto de la palabra” (y como ejemplos propone a Aristóteles, Platón, Descartes y Kant) y el “profesor de filosofía”, “que se dedica a repetir”. Indica que en Chile se da una labor “indiscutiblemente de profesores de filosofía”,

sosteniendo además que muchos pueblos no tienen tradición filosófica creadora y, por tanto, que “tener una

filosofía no parece que sea una cosa indispensable para un pueblo”. Concluye sosteniendo que “la única tarea

para una filosofía hispanoamericana es incorporarse a la tradición filosófica de Occidente”, labor que tiene dos

dimensiones: en primer término, acoger la tradición filosófica occidental; y en segundo lugar, encontrar el modo

de expresar adecuadamente los contenidos de dicha tradición en un lenguaje personal, propio.3

Es probable que las afirmaciones de Barceló pasasen prontamente al olvido, de no haber caído en manos de

Humberto Giannini, quien reacciona contra las mismas en el primer volumen de la reaparecida Revista de

Filosofía. En su artículo, Giannini centra su reflexión en la pregunta si se hace o no filosofía en la América

Latina.4 Sostiene que las declaraciones de Barceló reflejan un “tradicionalismo”, que tendría como antecedente

las impresiones del profesor ítalo-alemán Ernesto Grassi sobre América del Sur.5 Para el tradicionalismo, las

categorías de “mundo” e “historia” corresponden a Europa; nuestra América, al no poseer mundo e historicidad,

carecería de tradición, razón por la cual sólo nos resta contemplar y repetir la tradición filosófica occidental, sin

apropiárnosla reflexivamente.6

Contra esta tesis tradicionalista, Giannini sostiene que ni la filosofía que se hace ni la que se recibe consiste en un mero traspaso de ideas; la misma recepción es creativa, siempre y cuando repose en una experiencia

de vida que reclama hacer inteligible el modo de habérnosla con nuestro mundo, que es lo que Giannini entiende

como “experiencia común”.7 Para el autor, cada experiencia refleja un trato personal y situado con el mundo y, al

mismo tiempo, una pretensión de sobrepasar los condicionantes espacio-temporales del contexto.8 Contra el tradicionalismo que tiende a concebir la verdad como una cosa estática, perteneciente al pasado, sostiene que ella

es una “relación” que entablamos en nuestro intento de habitar razonablemente el mundo.9 Concluye sosteniendo que hay una “condición previa” para que en América se haga filosofía; tal condición es, en sus palabras: “que

América empiece a hablar consigo misma y llegue a reconocerse, más allá de lo que hace la poesía y la novela, en

una experiencia común”.10

D O C UM E N T O

11

Barceló, Joaquín, “Tradicionalismo y Filosofía”,

p. 7. Revista de Filosofía, Vol. XVII, n° 1, Universidad

de Chile, Santiago, junio de 1979, pp. 7-18.

12

Idem.

13

Ibid., p. 11.

14

Ibid., pp. 13-14.

15

Ibid., p. 14.

16

Ibid., p. 18.

17

Idem.

18

Sánchez, Cecilia, Una disciplina de la distancia.

Institucionalización universitaria de los estudios

filosóficos en Chile. Santiago de Chile, CERCCESOC/ LOM, 1992, p. 143. Cf. especialmente

Segunda Parte, Capítulo 11. “Tradición o experiencia. Latinoamérica y la posibilidad de filosofar”.

19

Idem.

20

Ibid., pp. 147, 148.

21

Ibid., pp. 149-151.

22

Miranda, Carlos, “La experiencia y la filosofía en

América Latina”, p. 20. Revista de Filosofía, Vol.

XVII, n° 1, Universidad de Chile, Santiago, junio de

1979, pp. 19-24.

23

Idem.

Barceló reacciona prontamente a las declaraciones de su colega, en un artículo publicado en el volumen

siguiente de la Revista de Filosofia. En el opúsculo, pretende despejar los malentendidos que habrían suscitado

las declaraciones de prensa, procurando exponer con más detalle su postura al respecto.11 Sostiene que con su artículo Giannini ha abierto una discusión indispensable para el país, por cuanto ella se refiere, en último término,

a la autoconciencia de la actividad intelectual nacional.12 Rectifica el sentido negativo del “tradicionalismo” que le

atribuye Giannini, explicando que las nociones de tradición e innovación se copertenecen, lo que identifica como

una “actitud sanamente tradicionalista”.13

Apoyándose en lo que estima una adecuada comprensión de la interpretación de Grassi sobre nuestro continente, afirma que mientras el “mundo” europeo está fundado en las categorías de la historicidad, la

América del Sur no ha esclarecido aún sus referencias históricas, ni de otro tipo, lo que hace que no poseamos

“mundo” histórico propio ni, con ello, una auténtica visión de la realidad.14 De ello desprende la posibilidad de

que los latinoamericanos no seamos herederos del logos griego, y que nuestro modo de ser en nuestro mundo

sea distinto al de aquella herencia.15 Afirma que la función que el pensamiento filosófico tiene en otras latitudes,

bien puede ser desempeñada en América Latina por otras actividades, como la literatura. Ello no impediría,

según Barceló, que la formación filosófica sea importante para nosotros, ya para traducir el fruto de aquellas

actividades (novelística, poesía, historiografía, etc.) a lenguaje filosófico académico, ya para estudiar el modo

propio de nuestro ser en nuestro mundo.16 Concluye proponiendo que es un complejo de inferioridad el suponer

que un pueblo no adquiere identidad mientras no filosofe según las normas de la tradición greco-europea.17

Las posiciones de Barceló y Giannini son comentadas, años después de la publicación de los textos aquí

consignados, por Cecilia Sánchez, quien les atribuye un “valor paradigmático” como representantes de las posturas de los dos grupos de profesores universitarios de nuestra comunidad filosófica ante la tradición filosófica.18

Según Sánchez, Barceló y Giannini “sostienen posiciones radicalmente opuestas”.19 Para la autora, la postura de

Barceló tiene la virtud de hacer explícita la posición de la mayoría de los representantes de nuestra comunidad

filosófica: concebir la tradición filosófica como “alteridad”, como algo que contemplamos, estudiamos y enseñamos, pero renunciando a filosofar, a hacer de aquella tradición una fuerza que interpela y es interpelada por

nuestra vida.20 Giannini, en cambio, es para Sánchez ejemplo del intento de hacer conmensurables la tradición y

la experiencia: de hacer de la tradición filosófica una herramienta que nos permita, partiendo de la experiencia,

volver mejor pertrechados a ella, para habitarla más razonablemente.21

¿Son radicalmente opuestas las actitudes de Barceló y Giannini ante la tradición filosófica y la experiencia? En el mismo volumen de la Revista de Filosofía en el que se encuentra el artículo de Barceló, e inmediatamente después del mismo, aparece un texto de Carlos E. Miranda, quien postula una compatibilidad entre los

planteamientos de Barceló y Giannini, los cuales serían sólo en apariencia divergentes.22 Sostiene además que

ambos están en lo cierto, pues tratan del filosofar en América Latina en planos diferentes: mientras el primero se

refiere al ser o a la falta de ser de la filosofía latinoamericana, el segundo trata sobre el deber ser o las condiciones

de posibilidad de la misma.23

Para Miranda, un auténtico filósofo (ejemplificado en Platón) es aquel en quien el ejercicio reflexivo parte de la propia realidad, de la propia “experiencia” (en el caso de Platón, los problemas de su ciudad), y que en

D O C UM E N T O

24

Ibid., p. 22.

Ibid., p. 23.

Ibid., p. 24.

Idem.

Giannini, Humberto, “Lego ut intelligam”, p. 34.

Revista de Filosofía, Vol. XVIII, n° 1, Universidad de

Chile, Santiago, diciembre de 1980, pp. 29-34.

29

Ibid., p. 30.

30

Ibid., p. 31.

31

Ibid., p. 32.

32

Ibid., p. 33.

33

Idem.

34

Augusto Salazar Bondy y el mexicano Leopoldo

Zea, presentar textos.

35

Salazar Bondy, por ejemplo, hace un recuento de

la pregunta desde Juan Bautista Alberdi, quien

fuera el primero en plantearse explícitamente el

problema de nuestra filosofía, pasando por José

Vasconcelos, José Carlos Mariátegui, Alejandro

Korn, Francisco Romero, Risieri Frondizi, Antonio

Gómez Robledo, Alberto Wagner de Reyna,

Francisco Miró Quesada, Jorge Millas, Aníbal

Sánchez Reulet, José Gaos, Leopoldo Zea, José

Ferrater Mora, Ernesto Mayz Vallenilla, y autores de corriente historicista. Para Salazar Bondy,

no habrá un auténtico filosofar latinoamericano,

mientras no poseamos una auténtica comprensión

de lo real, lo que sólo ocurrirá con un cambio histórico profundo, que libere a nuestros pueblos del

subdesarrollo, la dependencia y la dominación que

hacen de nuestro pensar filosófico un pensar enajenado y enajenante respecto de nuestra realidad

(Salazar Bondi, Augusto, ¿Existe una filosofía de

nuestra América? 13° edición, México D.F/ Madrid,

Siglo XXI, 1988, pp. 79-92). Zea, por su parte, refiere las posturas de J. B. Alberdi, José Enrique Rodó,

F. Miró Quesada, J. Gaos y Salazar Bondy. Para el

mexicano, el derecho a hacer filosofía remite al derecho a la palabra, el que remite a su vez al derecho

a ser hombres. No se tratará de hacer filosofía de y

para América, sino filosofía sin más, que interpele

a todo ser humano en la circunstancia en que se

encuentre; filosofía que además denunciará como

inauténtico a todo discurso que no reconozca la humanidad a todos los seres humanos (Zea, Leopoldo,

La filosofía americana como filosofía sin más. 13°

edición, México D.F/ Madrid, Siglo XXI, 1989, pp.

11,61, 119).

26

27

28

25

su desarrollo alcanza la universalidad que caracteriza a la filosofía.24 En esta perspectiva, Miranda concuerda

con Barceló en que en nuestro continente es difícil toparnos con verdaderos e indiscutibles filósofos, dado que

escasamente encontramos en nuestros cultivadores de la filosofía “lo latinoamericano”, al modo como encontramos “lo griego” en Platón; la consecuencia de ello, es que carecemos de una auténtica tradición filosófica.25

Concuerda asimismo con Giannini, quien procura fundar la “condición previa” para una filosofía latinoamericana, de lo que Miranda colige el acuerdo entre Barceló y Giannini en que aún no hay tal.26 De ello concluye

Miranda que nuestra “experiencia común” latinoamericana permanece a la espera de un tratamiento filosófico,

por lo que finaliza su artículo proclamando la necesidad de volvernos reflexivamente sobre nuestros problemas,

que es lo que hace toda auténtica filosofía, con lo que empezaremos a hacer filosofía latinoamericana.27

La versión del debate aquí revisado, se cierra con un último artículo de Giannini, publicado en el volumen

siguiente de la Revista de Filosofía. Si bien Giannini se aboca preferentemente a discutir la postura de Barceló,

acoge también la perspectiva de Miranda, razón por la que habla de un “triálogo”.28 Respecto de Barceló,

Giannini discute las consecuencias que derivan de sus declaraciones. Según su punto de vista, éstas niegan la

posibilidad y hasta la necesidad de que entre nosotros se haga auténticamente filosofía. Para Giannini, se está

en la filosofía para procurar responder a las preguntas que aquejan nuestra vida.29 El intento por arribar a las

soluciones, en sus palabras, “es lo único que importa y es por lo que se juega una vida cuando ‘hace’ filosofía”.30

Lo medular, para el autor, radica en la posibilidad —que cree negada en las declaraciones de Barceló— de

que América Latina se erija, más que en objeto del filosofar, en sujeto filosofante.31 Es aquí donde la propuesta

de Giannini entronca con el llamado de Miranda a enfrentar los problemas que nos aquejan: a hacer de la tradición filosófica un estímulo para la acción inteligente encaminada a transformar la realidad.32 En este sentido,

hacer filosofía en América Latina significa, para Giannini, mostrar desde nuestro mundo una perspectiva válida

y universal de las cosas, sin que ello implique necesariamente convertir nuestra realidad en un campo regional

de investigación.33

Al exponer las líneas directrices de la discusión sobre la posibilidad de una filosofía latinoamericana en

la Revista de Filosofía de la Universidad de Chile entre 1978 y 1980, no espero agotarla en su sentido y en sus

posibilidades de interpretación. De hecho, una comprensión integral de sus perspectivas y alcances, requeriría

un estudio más detallado de la discusión, tanto a nivel continental como nacional. En ese primer nivel, por ejemplo, son sumamente ilustrativos los textos en que está contenida la discusión entre el peruano Augusto Salazar

Bondy y el mexicano Leopoldo Zea.34 En ellos, no sólo se presenta la discusión en perspectiva histórica, con lo

que se recogen diversas respuestas a la cuestión, sino que además se exponen las tesis de Salazar Bondy y Zea,

sumamente enriquecedoras para pensar el problema del filosofar en América Latina.35 Y en lo que respecta a la

versión chilena del debate aquí presentado, lo que se espera es motivar la lectura de sus textos, para que cada

cual logre hacerse una opinión sobre la importancia y alcance de la misma.

Es por ello que se presentan los textos íntegros, cuidadosamente editados para facilitar el trabajo en torno suyo. Se ha prestado especial atención en lo que respecta a presentarlos según su forma original. Por eso es

que se respetan los modos de citación ocupados por los autores, las abreviaciones y nomenclaturas de que se

sirven, etc. En cada uno de los artículos, se indica con número entre corchetes el comienzo de cada página del

D O C UM E N T O

texto en su primera edición. También se respeta la numeración de las notas a pie de página de los autores. Las

notas del editor (destinadas a señalar el origen de los artículos reproducidos, advertir posibles erratas y aclarar

detalles que pueden facilitar la comprensión de los textos) están indicadas con asteriscos sucesivos y señaladas

como “N. del E.”. Asimismo, se han introducido corchetes para indicar erratas y proponer enmiendas a las mismas en el cuerpo de cada artículo.

Bibliografía

Barceló, Joaquín, “Tradicionalismo y Filosofía”. Revista de Filosofía, Vol. XVII, n° 1, Santiago, Universidad de

Chile, junio de 1979, pp. 7-18.

Buxton, Patricia, “Joaquín Barceló. Obsesión del Dante”, “Los filósofos chilenos”. El Mercurio, “Revista del

Domingo”, Santiago, Domingo 16 de octubre de 1977, pp. 6-7.

“Congreso nacional de filosofía. Se inaugura el martes en la Biblioteca de Santiago: ¿Hay filosofía chilena?”. El Mercurio, “Artes y Letras”, Domingo 4 de octubre de 2009. En: http://diario.elmercurio.cl/

detalle/index.asp?id={04aa7c14-8eb4-4c2b-87aa-f3b3cda39fcb} [noviembre 2010].

“Renace una publicación. A propósito de la Revista de Filosofía” (entrevista a Joaquín Barceló). El

Mercurio, Santiago, Viernes 22 de julio de 1977, p. 23.

Giannini, Humberto, “Experiencia y Filosofía (A propósito de la filosofía en Latinoamérica)”. Revista de Filosofía,

Vol. XVI, n° 1-2, Santiago, Universidad de Chile, diciembre de 1978, pp. 25-32.

“Lego ut intelligam”. Revista de Filosofía, Vol. XVIII, n° 1, Santiago, Universidad de Chile, diciembre de

1980, pp. 29-34.

Miranda, Carlos, “La experiencia y la filosofía en América Latina”. Revista de Filosofía, Vol. XVII, n° 1, Santiago,

Universidad de Chile, junio de 1979, pp. 19-24.

Rivano, Juan, “La América ahistórica y sin mundo del humanista Ernesto Grassi”. Mapocho, Tomo II, n° 1, 1964,

pp. 114-131.

Salazar-Bondy, Augusto, ¿Existe una filosofía de nuestra América? México D.F/ Madrid, 13° edición, Siglo XXI,

1988 (primera edición de 1968).

Sánchez, Cecilia, Una disciplina de la distancia. Institucionalización universitaria de los estudios filosóficos en

Chile. Santiago de Chile, CERC-CESOC/ LOM, 1992.

Zea, Leopoldo, La filosofía americana como filosofía sin más. México D.F/ Madrid, 13° edición, Siglo XXI, 1989

(primera edición de 1969).

D O C UM E N T O

JOAQUÍN BARCELÓ

Renace una publicación.

A propósito de la Revista de Filosofía1

[Entevista con El Mercurio]

[23] Luego de seis años de mutismo, nuevamente ve la luz pública la Revista de Filosofía, editada

por el Departamento de esta especialidad de la Universidad de Chile.

Entre 1949 y 1970, esta publicación fue —a juicio de sus actuales editores— “el principal aporte chileno al pensamiento filosófico hispanoamericano”. Víctima de la efervescencia producida durante el período de reforma universitaria, languideció y murió por falta de tranquilidad y también

de interés en este tipo de especulaciones.

El número 1 de esta nueva etapa reúne los trabajos de ocho profesores de Filosofía. Según

explicó a El Mercurio el director reemplazante del Comité de Redacción, profesor Joaquín Barceló, el

propósito es editar dos o tres números al año, estando ya listo el material correspondiente al segundo.

La tirada de la revista es de 1.000 ejemplares, aproximadamente. La mayor parte de su financiamiento es de cargo de la Universidad a través de aportes acordados por la Rectoría y Prorrectoría

de la corporación. La revista se vende al público, pero estos ingresos no alcanzan a cubrir sus gas-

1

Reportaje-entrevista aparecido en El

Mercurio, Santiago, Viernes 22 de julio

de 1977, p. 23. No se indica nombre de

autor (o autora) del artículo. (N. del E.)

tos. “El público lector de una revista así es restringido —indicó Joaquín Barceló—. Además, no existe

un sistema de distribución que funcione bien. Su difusión se reduce a aquélla que realiza el mismo

Departamento de Filosofía, que no es especialista en esa materia. Por otra parte, ninguna librería

acepta comprarla ni tomarla en consignación, por problemas derivados de la aplicación del IVA”.

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

“En su etapa anterior, sostuvo canje con publicaciones extranjeras similares. Asimismo, se

vendía por suscripción a universidades del extranjero. Estamos tratando de reanudar todos estos

contactos”.

Pese a editarse bajo la responsabilidad del Departamento de Filosofía de la Sede Oriente de

la U. de Chile, la revista está abierta a otras unidades docentes que se dedican a esta actividad en

otras sedes universitarias. Tal es así que su comité editorial está integrado por representantes del

Departamento de Estudios Humanísticos y del Departamento de Historia y Filosofía de la sede de

Valparaíso. “Tampoco estamos cerrados a los aportes de otras universidades”.

Calidad de nuestra filosofía

“Desde el punto de vista especulativo, la actividad filosófica chilena no es demasiado original y

creativa —señaló Barceló ante una pregunta sobre este particular—. Dependemos de escuelas

europeas: la alemana representada por M. Heidegger, el pensamiento español que entronca con

Ortega y Gasset, el estructuralismo francés. Curiosamente, el pensamiento analítico anglo-sajón

no se cultiva entre nosotros. No sabría decir por qué. Los chilenos que se tientan con el pensamiento analítico, se quedan fuera de Chile. Los trabajos de mejor calidad que se efectúan en nuestro país

son de índole interpretativa (los de Roberto Torretti, Juan de Dios Vial, Carla Cordua,2 Francisco

Soler)”.

“Es difícil establecer si los hechos de los últimos años han afectado en un sentido u otro la

actividad filosófica chilena. A partir de 1973, hubo que reorganizar las universidades, y no se ha

contado con tiempo suficiente como para producir obras que se puedan vincular a este período.

Creo, sin embargo, que en los últimos cinco años se nota una tendencia: la importancia que está

adquiriendo el problema religioso, entendido lo religioso en su sentido más amplio. Si usted anuncia un curso sobre lógica matemática entre los jóvenes, no va nadie. Pero si organiza otro sobre la

Filosofía de la Religión, se le llena. Esta es una inquietud que se presta para mucha charlatanería:

2

En el original dice, por significativa errata, “Carlos Cordua”. (N. del E.)

movimiento esotéricos, nuevas acrópolis”. Barceló manifestó que existía cierta relación entre las

épocas de crisis y el afloramiento de este tipo de pensamiento. “Cuando se derrumban los valores

ISSN 0718-9524

227

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

sociales o morales —indicó extrapolando a nivel mundial— se mira a los “mensajes” en las religiones, filosofías, magia y sociedades secretas”.

Clima intelectual

Proyectándose hacia la creación intelectual chilena en general y a las condiciones en que se da, el

profesor Barceló indicó que en nuestro país solo se daban parte de las condiciones para un verdadero florecimiento en este campo.

“Hay algo que es positivo. Tenemos tranquilidad para trabajar, sin la presión permanente de

la huelga, de la asamblea, del mitin político. Pero hay elementos negativos que entraban la creación intelectual. Existe poca importación de libros y revistas especializados. Los libreros traen lo

que pueden vender. Hemos pasado por un período de estrechez económica, y en casos así, la gente

prescinde de lo que no considera esencial. El libro es uno de los artículos más afectados por este

criterio. Y no solamente se ven perjudicadas las colecciones privadas, sino las de las bibliotecas

universitarias. En este momento sabemos menos que antes lo que sucede fuera. La vinculación con

el exterior es vital. En este campo no se puede llegar a ser autosuficientes”.

Barceló indicó que también el campo de la filosofía había sufrido una “fuga de cerebros”.

Hubo un momento en que la gente se fue porque encontraba en el exterior mejores condiciones de

trabajo: bibliotecas, posibilidades de contacto. Luego se fue por razones políticas, pero esta pérdida

no es de lamentar, dado el nivel de los involucrados. En este momento la migración no es tan pronunciada y se atribuye a falta de ambiente adecuado para el trabajo: libros, recintos, contactos. La

gente que ahora se va lo hace con un buen puesto, y si es así, es que es gente valiosa”.

Pese a estas fugas y otros factores Chile sufre de “inflación filosófica”. Esta actividad se da

por todas partes. “Solo en Santiago hay tres departamentos universitarios donde se enseña: dos

en la U. de Chile y uno en la U. Católica; otros dos en Valparaíso, uno en Concepción y otro en la U.

Austral. A esto hay que agregar que en toda carrera universitaria se da por lo menos un curso de

introducción a la filosofía. Tenemos un número muy grande de personas dedicado a esta disciplina

en comparación con otros países”.

ISSN 0718-9524

228

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

Programas de enseñanza

Barceló fue severo para enjuiciar los programas de estudio de Filosofía en vigencia en la Enseñanza

Media.

Dadas las condiciones en que se desempeña el docente —en todas las asignaturas— es difícil

tener un profesor que esté motivado para hacer un trabajo serio, aunque sea a nivel elemental. El

profesor chileno es alguien que debe trabajar cuarenta y tantas horas a la semana dando clases,

para poder sobrevivir, y llega a su casa agotado, sin tiempo ni energía para estudiar o interesarse

en otras cosas. Resuelve su problema dando una enseñanza mecánica. Este profesor típico debe,

además, enfrentar a un alumno típico, deformado por la televisión y una literatura supuestamente

infantil (comics). La televisión, aunque fuese de buen nivel (y no lo es), acostumbra a una actitud

pasiva. Esto se une al prejuicio existente de que a los niños hay que evitarles las cosas difíciles (otra

concesión a la pasividad). Y, así, el alumno no estudia lógica simbólica dentro de la asignatura de

Filosofía, pero sí se la enseña y exige en el ramo de Matemáticas. En 1969 tratamos de incluir la lógica simbólica como parte de la asignatura de Filosofía, pero se opusieron a ello los profesores de la

asignatura, probablemente porque es una materia que no dominan. Los programas, por otra parte, plantean que no se enfatizará el tratamiento de los presocráticos, sino de las figuras señeras en

este campo, lo que es correcto. Pero los que más aparecen en ellos son los presocráticos, sobre los

cuales existen solo fragmentos de muy difícil interpretación. En cambio, no aparece nadie del siglo

XVIII, XIX y XX. Serían siglos en que no se hizo filosofía. (Aparecen, en cambio, figuras de tercera

magnitud, como E. Mounier o [Gastón] Berger, que estuvieron de moda durante una temporada en

la U. Católica, y por esta vía ingresaron a los programas de Enseñanza Media).

“No creo que haya sido propósito de quienes elaboraron los programas de filosofía educar

el sentido crítico de los estudiantes. He visto profesores que sí educan este sentido, pero en general, toda nuestra educación tiene ese defecto, no solo en el nivel medio, sino en el básico y el

universitario. Si uno compara un estudiante chileno con otro de un país anglosajón, la diferencia

es abismante. A los anglosajones les preocupa la educación del juicio. Todo esto es negativo, una

juventud que no tiene armas para razonar, tiende a practicar una rebeldía arbitraria, caprichosa,

no fundamentada, y que puede quebrarse fácilmente”.

ISSN 0718-9524

229

D O C UM E N T O

JOAQUÍN BARCELÓ

Obsesión del Dante1

[Entevista con Patricia Buxton]

[6] Su aspecto no corresponde a la imagen tradicional de “el filósofo”. Alto, macizo, de trato agradable, muy sonriente. Desde joven —hoy tiene 50 años— sintió atracción por la Filosofía, pero al mismo tiempo “desconfiaba de este atractivo”. Así es como entró a estudiar Medicina, y solo cuando

hubo fracasado en esta carrera, se matriculó en Filosofía y Lenguas Clásicas. Poco antes de obtener

su grado, viajó a Alemania, donde estudió en las Universidades de Friburgo y Munich. Hoy preside

la Sociedad Chilena de Filosofía.

Su formación está muy influida por los pensadores germanos contemporáneos.

Especialmente los circunscritos dentro de “la filosofía alemana de la existencia”, cuyo máximo exponente, Martin Heidegger, murió el año pasado. Al respecto señala: “Esta tendencia parte del

1

Reportaje de Patricia Buxton, con fotografías de Jorge Ianiszewski, titulado “Los

filósofos chilenos”, El Mercurio, Santiago,

“Revista del Domingo”, Domingo 16 de

octubre de 1977. Es un reportaje amplio

que incluye a varios de los más destacados filósofos chilenos del momento. El reportaje-entrevista a J. Barceló, “Joaquín

Barceló. Obsesión del Dante” aparece en

las páginas 6 y 7. (N. del E.)

análisis de la existencia humana entendida como una existencia que se co-pertenece con el mundo,

incluyendo el mundo histórico y que tiene el rasgo fundamental, de hacerse cuestión de sí misma”.

Dice que filosofía es “lo que hacen los filósofos”, y para él éstos son un Aristóteles, un Platón,

Kant o Descartes. Establece una distinción que él considera importante. La diferencia entre profesor de filosofía, “que se dedica a repetir”, y el filósofo que es un creador en el sentido estricto de la

palabra.

Reconoce que en Chile existe trabajo filosófico, porque tenemos escuelas, publicaciones,

conferencias, congresos y discusiones, pero que ésta es una labor “indiscutiblemente de profesores

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

de Filosofía”. De paso, señala, que hay muchos pueblos que no tienen una tradición en este sentido,

y que podría ser el caso del nuestro: “El pueblo hebreo nos dejó solamente una gran tradición religiosa. Los romanos, [7] que han sido tan importantes en la historia, tuvieron una filosofía de segunda clase. Entonces, tener una filosofía no parece que sea una cosa indispensable para un pueblo”.

Dantesca preocupación

Una vasta producción confirma el desvelo que a Barceló le ha causado el Dante. Ha publicado:

Poesía y saber en Dante Alighieri; La descendencia de los Epicúreos (Dante: Infierno X); La Divina

Comedia como poema de amor; El trono vacío. Actualmente prepara otro libro más extenso sobre

el gran poeta italiano, pero mirado como pensador medieval, buscando el trasfondo filosófico en

la Divina Comedia.

No solo le inquietan preocupaciones medievales. Gran parte de su actividad diaria es absorbida por la docencia. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile entre los años 1973 y 1976, es hoy profesor de su Departamento de Filosofía. Trabaja, además, en el

Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la

misma universidad.

Una clase magistral que ofreciera tiempo atrás ha dado origen a un nuevo libro (en preparación), en el cual enfoca la importancia que tiene la historia dentro de la enseñanza humanística.

Cómo filosofar

La reflexión filosófica suele adquirir en él rostros nada impresionantes: “Uno nunca sabe cuando se

le ocurren las cosas. Mi mujer se queja mucho porque yo pienso las clases en la ducha. ¡Las cuentas

de gas suben enormemente! Y debo confesar que allí se me han ocurrido algunas cosas…”2

ISSN 0718-9524

232

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

Más en serio, afirma: “Estoy convencido de que el trabajo de reflexión es más productivo en

el estudio de los textos clásicos. Porque cuando uno lee un texto filosófico está en una especie de

discusión con el autor. No importa que haya muerto hace mucho tiempo. Se está enfrentando a lo

que dice su obra; entonces ahí es donde realmente surgen las ideas”.

En cuanto a la existencia o no de una filosofía latinoamericana con características propias,

afirma: “La única tarea para una filosofía hispanoamericana es incorporarse a la tradición filosófica

de Occidente”.

Esta labor tiene dos aspectos. Por un lado, acoger la tradición de la “filosofía occidental en

2

En el texto original, tanto en ésta como

en la próxima referencia a las palabras

de J. Barceló, se interrumpen las itálicas.

(N. del E.)

toda su integridad y con toda su riqueza”. Por el otro, descubrir una forma adecuada para expresar

estos contenidos en un lenguaje personal, que no debe ser confundido con “la abstracción lingüística que es el idioma español internacional”. En resumen, si así ocurre, “su efecto será que el hombre

hispanoamericano perciba que los contenidos de la tradición filosófica están vigentes para él”.

ISSN 0718-9524

233

D O C UM E N T O

Humberto Giannini

Experiencia y filosofía

(A propósito de la filosofía en Latinoamérica)

[25] Tengo en mis manos el último número de la Revista Latinoamericana de Filosofía, editada en

Buenos Aires. Una publicación modesta en su presentación, espléndida en su sustancia. Con ella

creo que a lo menos llegan a cuatro las publicaciones periódicas de contenido filosófico que aparecen solo en Argentina. Fuera de Argentina, en Puerto Rico, tenemos Diálogos, la pulcra y prestigiosa revista que dirige nuestro compatriota Roberto Torretti; en Méjico, Crítica, otra excelente

publicación en lengua española; luego, la Revista Venezolana de Filosofía y, finalmente, en Chile,

Escritos de Teoría y esta Revista Chilena de Filosofía1 de la Universidad de Chile.2

No es poco, y podría tenerse como un signo propicio.

1

H. Giannini se refiere a la Revista de

Filosofía. En el párrafo que cierra esta

misma página 25 vuelve a denominarla

Revista Chilena de Filosofía. (N. del E.)

2

La enumeración no es exhaustiva. Hay

otras como: Sromata, Revista de Filosofía

Latinoamericana, Rev. de Filosofía de

Costa Rica, Eco (más bien, de cultura general), etc.

Hay otros signos. Por ejemplo: la filosofía como actividad organizada, con programas regulares de estudio, se ofrece en casi todas las Universidades de nuestro Continente. Y en Chile por

lo menos, pese al misérrimo y más que limitado porvenir de la carrera, recibe cada año un alto

porcentaje de postulantes en todos los lugares en que se anuncia. Cabría esperar algo bueno para

la filosofía de este favor que encuentra en nuestros jóvenes.

En resumen: se lee, se estudia, se comenta la filosofía… Se escribe sobre sus temas más

actuales… Todo esto es cierto. Sin embargo, queda por preguntarse si se hace verdaderamente

filosofía.

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

La pregunta que nos estamos ahora formulando ya la contestó no hace mucho el profesor

Joaquín Barceló, en una entrevista que concedió a la prensa, justamente con motivo de la reaparición de la Revista Chilena de Filosofía.2

[26] Me parece, sin embargo, que las consideraciones del Prof. Barceló poseen un carácter

más conclusivo de lo que esa entrevista deja ver. Lo que importa, en todo caso, no es su enjuiciamiento acerca del pasado o del presente de la filosofía en Latinoamérica, por más injusto y desenfocado que éste pueda ser. Lo que nos preocupa, en verdad, es el pronóstico que parece derivarse

de sus declaraciones.

Para el Prof. Barceló la alternativa se mueve entre hacer filosofía —“ser creadores, en el estricto sentido de la palabra”—, o bien limitarse a exponer, “a repetir” la filosofía que se hace en

otras partes del mundo. “Ser profesores de filosofía”. Dejemos pendiente esta alternativa y vamos

al meollo del asunto.

Si pusiéramos la pregunta en términos tan directos como éstos: “¿Es una empresa realizable

la filosofía en Latinoamérica?”, “¿podría hacerse algún día?,” opino que la respuesta de nuestro

interpelado sería que no. Y me imagino que volvería a afirmar que la única tarea para una filosofía

hispanoamericana es incorporarse a la tradición filosófica de Occidente. O para confortarnos: que

tener una filosofía no es una cosa indispensable para un pueblo.3 Estos nos parecen los puntos

claves de su declaración.

Pienso que este proyecto —el de incorporarnos a la tradición Occidental— delata una concepción muy precisa de lo que es y lo que debe hacer la filosofía. Y es tal concepción la que ahora

quisiéramos analizar y discutir. Si no es así, espero que el Prof. Barceló coincidirá con nosotros en

que no hay nada de extraño en que hablemos de una filosofía latinoamericana. Que hablemos tal

vez mágicamente, para producirla.

La idea de fondo, que llevaría al Prof. Barceló a negar esta posibilidad, sería la siguiente: la

filosofía constituye un depósito de ideas —en cierto sentido, platónicas—, sobre las que está cimen2

El Mercurio, 22 de julio de 1977, con motivo de la reaparición de la Revista Chilena

de Filosofía, y El Mercurio, Suplemento

Dominical, 16 de Octubre del mismo año.

3

Loc. cit., 16 de oct. 77.

tado el proceso y el orden de todo el mundo civilizado. Las ideas-orígenes. Filosofar, dentro de un

tal presupuesto, es el acto de volverse continuamente hacia aquellas Ideas, y hacia los textos en que

han sido fijadas de una vez para siempre.

Ahora bien, a partir de este presupuesto que pone la verdad en ciertas ideas matrices, en

el alba del pensamiento Occidental, es que resulta natural sostener —y nadie se escandalizará de

ISSN 0718-9524

236

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

ello— que, siendo la filosofía una especie de conversión al pasado, solo podrán volverse a él y [27]

conversar con sus voces aquellos que guardan el pasado allí, delante de sus ojos, fundido en una

sola arquitectura con el presente. Los que tienen la suerte de presenciar su pasado.

Esto sucede en Europa. No sucede en América. El hombre americano no tiene delante de sí

ese mundo de señales y de signos que le permitiría reconocerse en medio de la naturaleza, como

heredero de las cosas y de la palabra. En verdad, el hombre americano no posee “mundo alguno”.

He aquí el argumento de fondo del tradicionalismo, y la herramienta que parece autorizarlo a trazar un límite divisorio entre ambos continentes. O más bien, que parece autorizarlo, lisa y llanamente, a negar que éste —el nuestro—, sea un mundo.

Pensando en estas cosas, recordé un artículo que hace algunos años provocó las iras —y diría,

con razón— de Juan Rivano.4 Se trata de una suerte de Diario de Viaje de Ernesto Grassi y que de4

Juan Rivano, Ausencia de mundo del

Prof. Grassi. Revista Mapocho, 1966.

[Probablemente H. Giannini se refiere al artículo de J. Rivano, “La América

ahistórica y sin mundo del humanista

Ernesto Grassi”. Mapocho, Tomo II, n° 1,

Santiago, 1964, pp. 114-131. (N. del E.)]

5

La Diarística Filosófica, Padova, 1959.

Diversos colaboradores. Ernesto Grassi,

Assenza di mondo, pág. 217.

dica a Sudamérica, especialmente a Chile: Ausencia de Mundo. Su autor lo publicó primero como

artículo en una revista italiana de filosofía, y luego, como libro, en Alemania.5 Y aunque no estoy

cierto de que el Prof. Barceló participe de algunos de los juicios del pensador italiano, no he resistido la tentación de transcribir este pasaje que expresa tan clara y patéticamente la concepción a que

recién aludíamos. Helo aquí:

Santiago, 12 septiembre, 1951.

Han transcurrido tres meses durísimos, de hecho y psicológicamente: tú no tienes una idea de lo que significa este mundo ahistórico; es una realidad que quien no la ha experimentado no puede imaginársela.

[La Diarística Filosófica apareció publicado en Archivio di Filosofia, a cargo del filósofo Enrico Castelli, profesor de filosofía

de la Universidad de Roma. Las cartas de

E. Grassi que fueron recogidas bajo el

título Assenza di mondo fueron enviadas

por éste a E. Castelli durante su estadía

en Chile, entre 1951 y 1954. (N. del E.)]

ga en una mar de luz deslumbrante que nos arrastra con un torrente que ha roto los diques: estamos con

6

una vez que otra, de noche, un temblor sacude la casa, cuando el zumbido lejano y profundo parece una

En el sentido de ‘ejemplares de una especie’, como en el Arca de Noé.

Estoy aquí, en esta pequeña casa justamente en el límite de la ciudad como en una especie de arca en la

que conservo todos los ejemplares6 de los sentimientos, de los pensamientos de un europeo. El arca navelas persianas cerradas como para defendernos del asalto de enemigos invisibles.

[28] Afuera, en todas partes la amenaza de deshacer lo que llevamos en nosotros; la realidad de la naturaleza es de una violencia que no se puede imaginar: las montañas, las distancias, la soledad. Y cuando

advertencia, cuando incluso los perros se ponen a aullar es una especie de experiencia atávica del peligro,

ISSN 0718-9524

237

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

cuando los gallos se ponen a cantar en la noche mientras pende del cielo una luna como un farol espectral,

solo entonces se llega a entender lo que en Europa desde hace siglos se ha olvidado: qué significa en la

realidad de la naturaleza proyectar espacios y tiempos humanos, qué significa afirmarse en la palabra,

en el ritmo musical. ¿Bajo cuáles signos se desarrolla aquí la vida de quien ha conocido una experiencia

filosófica? Lo originario, lo primitivo, lo demoníaco, que en Europa se hace patente solo en los peligros de

la técnica racional que descoyunta a los hombres en un racionalismo propio de las épocas de decadencia,

aquí se vuelve a presentar en las amenazas de la naturaleza, en la experiencia de la luz, de la sombra, de la

7

Ni siquiera común a toda la cultura

europea. Algunos —bastante conocidos— han sostenido que la filosofía es un

privilegio exclusivo de Alemania. Cito

dos autores: a) “Pienso en el singular

parentesco interno de la lengua alemana

con la lengua de los griegos y su pensar.

Esto me lo reafirman hoy de nuevo los

franceses. Cuando ellos empiezan a

pensar, hablan alemán; aseguran que

no [29] pueden avanzar con su propia

lengua”. Heidegger, “Ya sólo Dios puede

salvarnos”, 1966, trad. castellana de P.

Oyarzún. Escr. de Teoría II, 1977. b) “Es

el genio especulativo del lenguaje el que

engendra la metafísica, que le da su potencia y profundidad. Lenguas tan singulares como el griego, el alemán son como

el palacio real, divino, en el que habita

el espíritu… Estas lenguas están construidas a partir de la palabra originaria

que da el fundamento” Gustav Siewerth,

Ontologie du langage, 1958.

8

En cierta medida, el pensamiento de

Paul Ricoeur me parece mucho más radical en este aspecto. Cf. La Hermenéutica

de los símbolos, trad. castellana, Anales

de la Universidad [de Chile], 1969.

temperatura, del hielo, del calor. Cuando en la noche estoy inclinado sobre un texto platónico, me parece

ser un avaro contando su oro, encerrado y atento para que las fuerzas de[l] mal no lo descubran. Aquí la

voz de la tradición recupera una violencia, una fuerza que habíamos olvidado en nuestra vida europea,

aquí se experimenta el hecho de que la palabra no es ninguna cosa natural, que es verdaderamente liberación y milagro, clarificación y delimitación dentro de posibilidades oscuras y que de todas partes, como

olas que hacen peligrar una embarcación, parecen sumergirnos…

Difícil delimitar en este escrito qué elementos pertenecen legítimamente a “la experiencia

chilena” de E. Grassi y qué elementos son el desarrollo exaltado de su tesis tradicionalista que sustenta, tesis según la cual la filosofía, la historia, “la palabra”, en resumen, el espíritu, es un privilegio exclusivo de Europa.7

[29] No quitemos ahora nuestra mirada de la filosofía y preguntémonos: ¿qué condición

parece indispensable para que se produzca un auténtico y continuo movimiento de reflexión

filosófica?

La existencia de una tradición; ésta, la respuesta de Ernesto Grassi.

Sin embargo, nadie querrá sostener que esa “tradición” deba ser siempre filosófica, pues

esto sería un cuento de nunca acabar. Por lo demás, de hecho, la filosofía surgió como una actividad

humana, hace unos 2.500 años en las colonias griegas. Y cuando nació la filosofía, en cierta medida, ya todo había sido dicho: dicho en el mito; con su densa simbología,8 en la poesía, en la tragedia.

La filosofía aparece como un nuevo modo de enfrentar esas mismas cosas que desde antes habían

sobrecogido al hombre; un nuevo modo de volverse sobre esa experiencia común (o tradición) para

reconocerla y “purificarla” en el lenguaje menos inquietante, más diáfano, del logos. La filosofía,

frente a la narración mítica, se inaugura como una catarsis.

ISSN 0718-9524

238

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

Y ésta es la primera condición para que ocurra y vuelva a ocurrir siempre la filosofía: que sea

la reconquista, la inteligencia o, incluso, el cuestionamiento de una experiencia común. Y esto es lo

que ocurre nuevamente y durante casi quince siglos en el proceso de maduración de la experiencia

cristiana: maduración o rescate de la inteligencia subyacente a la nueva experiencia religiosa del

hombre europeo (la inteligencia de la fe), o es también lo que empieza a ocurrir en el Renacimiento

y en el evo moderno a propósito de una nueva experiencia de la vida humana. (La experiencia de

cierta autonomía de la subjetividad).

La filosofía es algo que ocurre sobre la base de esta reflexión. Es una reflexión “fundada” en

la experiencia. Y su drama consiste en el hecho de que al profundizar aquella experiencia, con el

trabajo que le es pro- [30] pio, tiende a separarse de ella, a extrañarla e, incluso, a negarla,9 desde

un bien establecido e impenetrable sistema de Ideas. Y aunque éste sea un “momento clásico”, hay

algo vital que ha perdido y debe, una vez más, recuperar.

9

Por ejemplo, el idealismo posterior al de

Berkeley desvalora, en general, y niega

que cualquier criterio firme de verdad

tenga su raíz y su fundamento en la experiencia común (o en el sentido común).

10

El filósofo debería ser también el máximo

exponente de la tolerancia, entendida

ésta en el sentido activo y “agónico” que

le dimos en otro trabajo (“Demitizzazione

della Tolleranza”, Archivio di Filosofia,

Roma, 1973).

11

Queremos expresar con este término

el objetivo aparecer ante todos de una

realidad. Se trata, pues, de una realidad

que comparece ante una multiplicidad de

conciencias, como en el espectáculo. El filósofo ha de hablar de la compatencia de

lo que es, tal como comparece allí donde

aparece.

Pero, sean cuales fueren sus alternativas históricas, en ningún momento, ni la filosofía que

se hace ni la que se recibe, puede consistir en un mero traspaso de Ideas. Y en esto se diferencia de

toda otra disciplina estrictamente teórica. Para volver al término que emplea el Prof. Barceló, “la

incorporación” real de una idea filosófica implica, por decirlo así, todo un reacondicionamiento,

un reajuste de la experiencia del receptor. Incorporar, asimilar una idea filosófica equivale a dejar

medir nuestra experiencia local, circunscrita por esa idea de pretensiones universales; y hacerlas

convivir e iluminarse mutuamente, si es que pueden hacerlo.10 Y en esto consiste la comprensión

desde la cual surge y se remoza el discurso filosófico entre las generaciones.

Difícil —más bien, absurdo— sería pretender a estas alturas de la historia, la originalidad

para la filosofía, si esto quiere decir partir de otro estado que no sea el de una experiencia continua y solidaria de los efectos del mundo y de la historia. En este sentido, el pensamiento europeo,

menos que ningún otro, puede saltarse su origen y ser, de esta manera, original. No puede, porque

no debe hacerlo: la filosofía no es una competencia en la inventiva o en la solución mental de un

problema. Es, por el contrario, la máxima expresión de una compatencia;11 es inteligencia de la vida

en común. Imitando un viejo pensamiento medieval: nihil intelligetur nisi expertum est. Nada se

comprende si no ha sido experimentado.

ISSN 0718-9524

239

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

Pienso, pues, que un acto genuinamente reflexivo —sea de recepción o creativo— ha de estar

avalado por una experiencia de vida como su [31] “momento material irreductible”. Pero esta experiencia de que estamos hablando, no depende de nosotros, no podemos ganárnosla a voluntad: es

algo que nos ocurre viviendo, a fuerza de encontrarnos con las cosas con las que nos toca convivir,

y de chocarnos con ellas. La experiencia es como un surco oculto que van dejando el mundo y los

otros en nuestros gestos, en nuestro lenguaje, y sobre todo, en lo más profundo de nuestra vida inconsciente. Por eso, puede decirse que en cada experiencia queda reflejada, en cierto sentido, una

comunión personal, intransferible, con el mundo. Pero, en otro sentido, esa experiencia remite

siempre a una sustancia local, histórica de la que se nutre y a la que pertenece. Finalmente, remite

también a una aspiración común que rebasa todos los condicionamientos espacio-temporales.12

Es esta experiencia común global la que nos hace solidarios en una empresa o en una cultura, y no las ideas, sino en la medida en que las ideas, tengan la virtud de encaminarnos hacia

una experiencia común, de rescatarla del inconsciente o de aquella fácil comprensión de que habla

Heidegger.

Pues bien, la filosofía en todo momento debe llegar a ser la conciencia más diáfana, más

rigurosa y, tal vez, más personal de aquella experiencia común, latente en un tiempo y en un horizonte físico determinados.

El error del tradicionalismo es seguir olvidando, pese a todas las precauciones que toma, que

la verdad es una relación, no una cosa, y que los relatos de esa relación no tienen por qué participar

de la idealidad o de la eternidad que posee la relación misma; el tradicionalismo tiende a olvidar

que Atenas no es lo mismo que Nueva York y que al hombre de nuestros días le han caído otras

angustias y otros cuidados que ni se los soñó el hombre de la polis; tiende a olvidar también que la

naturaleza, que el horizonte, que el paisaje que nos circunda, incluso que el aire que se respira, no

12

Por eso, la experiencia no se reduce

a algo meramente subjetivo; por eso,

debe estar sujeta constantemente a una

hermenéutica filosófica, así como está

constantemente sometida a una “hermenéutica” que es interna a esa misma

experiencia común.

solo son condiciones físicas, lejanas, de la verdad, sino ‘la tierra firme’ en que lo que es verdadera y

concretamente nos hace sentir su presencia.

Por eso, filosofar, para nosotros, hacer realmente filosofía no puede reducirse a entender,

simplemente a entender, repetir o, incluso, profun- [32] dizar las ideas de una experiencia ajena,

manteniendo la nuestra enajenada, avergonzada de sí. Es otro, pues, el sentido que cabe dar a “la

incorporación de la tradición de la filosofía occidental”: hacer valer nuestra experiencia “original”

ISSN 0718-9524

240

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

en este proceso solidario y consciente de la experiencia común. Y cada vez que lo hagamos habrá

una expresión diferente, “originaria” del ser; y una versión distinta de la vida y de la convivencia

humana.

En resumen: el problema a mi juicio no reside, como podría pensarse, en que hemos llegado demasiado tarde a la filosofía. Creer esto sería mirarnos desde el pasado de Europa, desde la

Historia con que se nos narra. Por lo demás, todos, individuos y pueblos, llegan siempre tarde a la

historia que les toca vivir.

El problema no es ese. Hay una condición previa para que se produzca una auténtica y continua reflexión en Latinoamérica y ésta es que América empiece a hablar consigo misma y llegue a

13

Félix Schwartzmann, El sentimiento de

lo humano en América. Tomo I, De la

Soledad, pág. 135-1950.

[El sentimiento de lo humano en

América: ensayo de antropología filosófica, Santiago, Universidad de Chile, 1950.

Tomo I, el Capítulo II, De la Soledad, pp.

135-142. (N. del E.)]

reconocerse, más allá de lo que hace la poesía y la novela, en una experiencia común.

La dificultad estriba en un hecho que ocurre aquí en Latinoamérica y que es propio de

Latinoamérica. Félix Schwartzmann lo ha descrito con notable penetración: se trata de la soledad

del hombre americano,13 de su soledad y su silencio.

Que Latinoamérica constituya un conglomerado de “soledades asociadas”, lo revela su historia actual; pero, no lo revela menos significativamente la opinión desolada de Joaquín Barceló

que hemos creído conveniente comentar.

ISSN 0718-9524

241

D O C UM E N T O

Joaquín Barceló

Tradicionalismo y filosofía1

[7] Debo agradecer muy sinceramente a mi estimable colega, el profesor Humberto Giannini, que

en su artículo titulado Experiencia y Filosofía2 se haya propuesto desvirtuar mi opinión acerca del

quehacer filosófico en Chile, la que apareció recogida en unas entrevistas publicadas por el diario

El Mercurio de Santiago en 1977. Debo agradecérselo porque me obliga a referirme a este asunto,

que —por otras ocupaciones o por motivos menos atendibles— no habría tratado ahora en forma

espontánea, y me permite hacerlo sin los inconvenientes que impone la entrevista periodística; es

decir, sin la falta de matices exigida por la limitación del espacio, sin que el énfasis dado a ciertos

puntos de vista dependa del criterio del periodista, sin que algunas reflexiones un tanto abstrusas

deban ser omitidas en razón del objetivo inmediato perseguido por la entrevista. Con su artículo,

el profesor Giannini ha abierto una discusión que me parece indispensable en nuestro país y en la

que espero que deseen participar también otros estudiosos de la filosofía; indispensable, porque

ella tiene que ver íntimamente con la definición que queramos dar de nuestra actividad cultural

y, por consiguiente, también del quehacer de nuestras instituciones dedicadas a hacer o a difundir la cultura, entre las cuales las universidades representan un papel importante y por lo menos

germinal. Así, por ejemplo, parece claro que las políticas culturales de los gobiernos, la orientación

cultural de los medios masivos de comunicación, la definición de funciones de las universidades,

1

Revista de Filosofía, Vol. XVI, N° 1-2,

1978.

la organización de los estudios medios y superiores, la asignación de recursos para las actividades

de docencia y de investigación y de creación, las prioridades para la dotación de las bibliotecas y de

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

los laboratorios y de los museos, la determinación de los cupos de admisión de alumnos a carreras

específicas, etc., dependen primariamente del modo en que un país ve configurarse sus metas intelectuales, científicas y artísticas, de su capacidad para reconocer sus talentos y para identificar

sus debilidades y lagunas, y de su voluntad de promover cierto tipo de iniciativas con una adecuada

percepción del estado de cosas que constituye su punto de partida y de sus posibilidades [8] reales

de alcanzar una situación cultural determinada, cualquiera que ella sea, que se proponga.

No me es claro si debería comenzar por plantear de nuevo la cuestión desde sus comienzos,

sin que esta vez queden omitidos los matices y distinciones que forzosamente quedan fuera de los

reportajes periodísticos, o si debería tomar pie en algunas afirmaciones contenidas en el artículo

del profesor Giannini para iniciar la aclaración de algunos puntos que en él aparecen evidentemente distorsionados. Si escojo este último procedimiento, ello se debe a que me resulta más fácil

y a que confío en que de su discusión surgirá un planteamiento más claro de mi propia opinión al

respecto.

Lo dicho por el profesor Giannini, en lo que a mis declaraciones atañe, puede resumirse del

siguiente modo: que a la pregunta si puede hacerse filosofía en Latinoamérica, mi respuesta sería

“no”; que esta respuesta se apoyaría en una posición tradicionalista, según la cual “la filosofía constituye un depósito de ideas —en cierto sentido, platónicas— sobre las que está cimentado el proceso

y el orden de todo el mundo civilizado. Las ideas-orígenes. Filosofar, dentro de un tal presupuesto,

es el acto de volverse continuamente hacia aquellas Ideas, y hacia los textos en que han sido fijadas

de una vez para siempre”. Y agrega: “Siendo la filosofía una especie de conversión al pasado, sólo

podrán volverse a él y conversar con sus voces (…) los que tienen la suerte de presenciar su pasado.

Esto sucede en Europa. No sucede en América (…) En verdad, el hombre americano no posee ‘mundo alguno’. He aquí el argumento de fondo del tradicionalismo (…)”. Supone el profesor Giannini

que esta posición tradicionalista sería afín a la que el profesor Juan Rivano atribuyó en su tiempo

a Ernesto Grassi, un maestro de la Universidad de Munich que enseñó filosofía en Chile durante

algunos años y a quien muchos debemos lo que hemos podido aprender de esta disciplina. Por último, afirma que “la filosofía (…) es una reflexión ‘fundada’ en la experiencia”.

Tal vez debería comenzar por definir mi “tradicionalismo” con palabras propias, y no con las

que el profesor Giannini supone que expresarían mi posición. Sin embargo, para que se perciban

ISSN 0718-9524

244

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

mejor las diferencias, utilizaré como hilo conductor el mismo enunciado de mi colega, en el que introduciré las modificaciones pertinentes. Diré entonces: “La filosofía constituye una trayectoria de

investigaciones y discusiones —en su más radical sentido, aporéticas— que dicen estrecha relación

con el [9] proceso y el orden de todo el mundo civilizado, ya sea en cuanto ellas ponen el fundamento o en cuanto son la consecuencia de dicho proceso y orden. Las aporías básicas. Aprender a

filosofar, dentro de un tal presupuesto, es el acto de volverse continuamente hacia aquellas investigaciones y discusiones y hacia los textos en que han sido fijadas de manera ejemplar, con el fin de

adquirir la técnica de la elaboración de conceptos que hagan posible el esclarecimiento de nuestra

propia realidad y de nuestro modo de estar inmersos en y vinculados con ella. Y filosofar es elaborar dichos conceptos y aplicarlos de tal modo que nuestra existencia se vea iluminada por ellos y

muestre sus contornos propios, generando así caminos específicos para la investigación y discusión

filosóficas, y dando origen a sus particulares aporías”.

Permítaseme agregar algunas cosas para mayor claridad de lo dicho. En primer lugar, cuando hablo de “la técnica de la elaboración de conceptos”, obviamente no utilizo la palabra “técnica”

en el sentido de la técnica maquinista, sino en el sentido de la téchne de los griegos y de la ars de los

latinos. Con todo, prefiero decir “técnica” y no “arte”, por cuanto me gusta no olvidar que la filosofía posee métodos y procedimientos específicos sólo mediante los cuales se pone en marcha y hace

lo suyo. En música, por ejemplo, es posible distinguir y contraponer una “técnica” y un mal definido

“arte”, donde aquélla es condición necesaria del arte y éste es condición suficiente de la técnica en

la excelencia de la producción y de la ejecución. Algo semejante parece ocurrir en filosofía. Va de

suyo, por consiguiente, que mi problema no es todavía, en este punto preciso, el del “filosofar” en la

América Latina, sino, más modestamente, el de “aprender a filosofar”. Este último no se confunde,

sin embargo, con el asunto más mezquino aún de la organización y puesta en marcha de centros de

docencia de la filosofía. Se trata más bien del problema del aprendizaje de la técnica necesaria para

reflexionar “filosóficamente” (es decir, en el lenguaje del logos, para usar la misma expresión del

profesor Giannini) acerca de nuestras experiencias en la confrontación con nuestro mundo. Pero

sobre esto tendremos que volver más adelante.

En segundo lugar, llamo la atención sobre el hecho de que donde el profesor Giannini habla

de “depósito de ideas” y de “textos en que tales Ideas (con mayúscula) han sido fijadas de una vez

ISSN 0718-9524

245

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

para siempre”, yo prefiero hablar de investigaciones y discusiones aporéticas y de textos en que

éstas han sido fijadas de manera ejemplar. En otras palabras, no pienso la filosofía ni como una

yuxtaposición ni como un sistema de soluciones históricamente dadas; no me adhiero a ninguna

“filosofía pe- [9] renne” entendida como conjunto de respuestas que, en la medida en que sean

respuestas, dejan de responder a cualesquiera sean las preguntas, porque las preguntas desaparecen en cuanto preguntas una vez que han sido respondidas. Veo la filosofía más bien como una

trayectoria del preguntarse occidental —no me refiero al pensamiento no occidental, porque no

lo conozco—, donde lo importante no es la solución que pueda proponerse a un problema (porque

toda solución está siempre históricamente condicionada y su vigencia nace y muere con la circunstancia histórica a la que pertenece), sino los nuevos interrogantes y dificultades que surgen del

esfuerzo por responder a las preguntas. Por esta razón no me molesta en absoluto el epíteto de tradicionalista; sólo que no quisiera que este “tradicionalismo” fuera identificado con un inmovilismo

conservador que, si quiere ser consecuente, tendría que llegar después de profundas cavilaciones

a la inconmovible conclusión de que todas las cosas están hechas de agua (éste, al menos, se nos

asegura que fue el pensamiento prístino de la filosofía).

En un artículo escrito en 1976, que hoy ya no me satisface por completo en todas sus partes,2

procuré explicar —y esto aún lo mantengo— que las nociones de tradición y de innovación no son en

absoluto antagónicas ni inconsistentes, sino que más bien se copertenecen de tal manera que una

auténtica tradición es esencialmente innovadora y toda verdadera innovación, por su parte, sólo

puede reposar sobre una tradición. La tradición consiste en un traspaso, en una recepción y una

entrega de ciertos contenidos (instituciones, enunciados filosóficos y científicos, creencias religiosas, usos y costumbres, etc.); la recepción de dichos contenidos se hace desde el pasado, su entrega

hacia el futuro. Pero en el momento propiamente “traditorio”, en que la tradición o traspaso se

efectúa, sus contenidos son modificados más o menos profundamente, por cuanto las instituciones que ya no cumplen adecuadamente su función son reemplazadas por otras, los enunciados

2

“Tradición e innovación como condiciones para una filosofía hispanoamericana”. Cuadernos de Filosofía, Universidad

de Concepción, N° 6, 1977.

que ya no valen como verdaderos son sustituidos por otros, los usos y costumbres que se revelan

como obsoletos son abandonados y otros nuevos ocupan su lugar, y así sucesivamente; y los nuevos

contenidos se establecen precisamente para ser entregados, es decir, son incorporados al proceso

de la tradición. Por consiguiente, la innovación es parte integrante de la tradición, y ésta no puede

ISSN 0718-9524

246

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

ser entendida como mera recepción pasiva de un conjunto de contenidos, sino como un proceso

activo de recepción de dichos [11] contenidos desde el pasado, de modificación de lo recibido y entrega de los contenidos así modificados al futuro. No hay, pues, ningún inmovilismo en una actitud

sanamente tradicionalista.

Enfermizo, en cambio, aun moribundo sería un tradicionalismo que se limitara a satisfacerse en la mera contemplación del pasado, que valorara lo antiguo por el solo hecho de ser antiguo,

en una estéril incapacidad para crear lo nuevo sobre la base de lo pretérito. No menos enfermizo

que un progresismo que, en el intento de producir sólo lo nuevo, desvalorizara el pasado precisamente porque ya pasó. Nada hay más lejano a un tradicionalismo bien entendido que la actitud del

anticuario del espíritu, que rehúsa vivir para dedicarse a conservar a sus muertos.

El verdadero sentido de la vuelta al pasado dentro de una concepción tradicionalista saludable es el de recoger de él aquellas líneas directrices que pueden orientar al pensamiento en la

medida en que, por una parte, ponen de manifiesto las insuficiencias de la reflexión pretérita y aun

los errores en que ésta pudo caer; de este modo, el pasado pone a la reflexión presente ante tareas

concretas. No es, por tanto, el de permanecer estacionariamente en lo ya dado. Aun en el caso del

pensamiento filosófico europeo, que tiene la suerte de conversar con su pasado con sus mismas

voces —para utilizar la misma metáfora del profesor Giannini—, la conversión al pretérito no produciría otra cosa que la pura inmovilidad o un continuum en que no tendrían cabida los cambios ni

las revoluciones si la dimensión innovadora no se diera junto con la actitud receptiva en el proceso

de la tradición. Sin embargo, una mirada aun superficial a la historia de la filosofía europea revela

que no es el caso que en ella no ocurra lo nuevo; y un examen más detenido muestra de hecho que

los grandes innovadores fueron con gran frecuencia conocedores profundos del legado tradicional.

Pero la vuelta al pasado no tiene tan sólo la ventaja negativa de revelar las insuficiencias

o los errores de la reflexión precedente, sino también la ventaja positiva de sugerir problemas,

caminos posibles y técnicas concretas para hacer una nueva filosofía. El que emprende la tarea de

filosofar necesita tener ante todo problemas que plantearse e instrumentos y procedimientos para

lidiar con ellos. El profesor Giannini tiene toda la razón cuando observa que la filosofía (griega)

procede del mito. Pero una vez dada la filosofía, toda filosofía nueva procede de la anterior, ya sea

que se plantee como continuación de o como reacción contra ella.

ISSN 0718-9524

247

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

Los instrumentos y herramientas que utiliza el filósofo para luchar con sus problemas son

primariamente conceptos. Antiguamente, además de [12] conceptos, el filósofo solía utilizar también sistemas que esgrimía como mandobles sobre los fenómenos, habitualmente destrozándolos;

pero éstos parecen no estar ya de moda. Los conceptos pertenecen al lenguaje del logos y en ciertos

casos reciben en griego el nombre de lógoi. Su función es la de hacer inteligible un ámbito de lo

real, mayor o menor según los casos. La elaboración de un concepto exige, pues, una percepción

lo más fina y acabada posible de aquello que se intenta entender y de las fuerzas y limitaciones

propias del lenguaje conceptual. Va de suyo, entonces, que los conceptos no pueden ser elaborados

tan sólo mediante una piadosa contemplación de lo real, sino a través de un activo procedimiento

de construcción intelectual que presupone el dominio de una técnica determinada.3 El aprendizaje

de esta técnica se realiza estudiando el proceso de elaboración de conceptos en filosofías ya hechas,

vale decir, en filosofías del pasado.

De esta manera, todo pensamiento nuevo toma su origen de un pensamiento anterior, y

éste a su vez adquiere sentido en la medida en que es referido al pensamiento futuro. De hecho, no

sólo el pensar sino que también toda acción humana (tanto en el sentido de praxis como en el sentido de poiesis) se desenvuelven en esta permanente tensión entre lo pasado y lo futuro. El pasado

que hicimos condiciona a nuestro presente, haciéndonos entrega de los medios e instrumentos

que necesitamos para poder proyectar desde el presente nuestro futuro. Por otra parte, el futuro

que esperamos y deseamos condiciona a nuestro presente, proporcionándonos la visión de metas

e ideales que nos sirven para comprender nuestro pasado desde nuestro presente como un camino

3

Utilizo aquí deliberadamente el término

“construcción”. La elaboración de nuevos

conceptos permite ampliar las posibilidades de intelección de lo real en una forma

parecida al modo en que, por ejemplo,

la construcción (mediante definiciones

apropiadas) de nuevos sistemas numéricos a partir del sistema de los números

naturales permite definir y realizar nuevas operaciones aritméticas, extendiendo así el sistema originario.

lleno de sentido. El lugar en que el pasado y el futuro convergen para jugar este su juego recíproco

es el presente humano, que paradójicamente está siempre preñado de posibilidades futuras, pero

sólo da a luz concreciones que junto con nacer pertenecen ya al pasado. Así, por ejemplo, el ideal

de una sociedad justa que quisiéramos ver realizado en el futuro nos permite entender nuestra

historia pasada como un conato permanente de establecer una justicia social, y los esfuerzos ya

hechos en persecución de esta meta nos permiten vernos a nosotros mismos como orien- [13] tados

desde antiguo en esa dirección. O bien: el propósito del dominio técnico sobre la naturaleza nos

revela toda una trayectoria histórica que comienza con el viejo sueño de la magia en las sociedades

primitivas, y por otra parte los logros de la investigación científico-natural del pasado, en especial

ISSN 0718-9524

248

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ

los que son consecuentes al establecimiento de la física matemática en el siglo XVII, nos permiten

avanzar con pasos decididos en la dirección propuesta.

Y ya que estamos hablando de tradicionalismo, bueno sería puntualizar algo acerca del “tradicionalismo” que el profesor Giannini, siguiendo al parecer la autoridad del profesor Rivano, atribuye a Ernesto Grassi. El auténtico planteamiento de Grassi —que sus críticos evidentemente han

estado lejos de comprender— no se refleja en una cita aislada de su contexto, sino que debe ser estudiado principalmente en su obra Reise ohne anzukommen: Südamerikanischen Meditationen4 y

secundariamente en el libro Kunst und Mythos,5 donde ocasionalmente utiliza los resultados de sus

experiencias latinoamericanas. En la confrontación con lo americano, con el modo de ser hombre

en América, Grassi señala la necesidad de someter a una revisión crítica las categorías y supuestos

básicos que de manera habitual configuran el modo europeo de entender el mundo y la existencia

humana, planteando la cuestión de si dichas categorías y supuestos constituyen realmente una

estructura conceptual capaz de sostenerse a sí misma. Si esto constituye un “tradicionalismo” en el

sentido del permanente retorno a las ideas eternas que le da el profesor Giannini, podrá juzgarlo

el lector. Evidentemente, para Grassi, el hombre sudamericano no tiene un “mundo” en el sentido

en que tiene un mundo el europeo, porque el “mundo” del hombre europeo está fundado en la

primacía de las categorías de la historicidad, y la primera experiencia del europeo en América del

Sur es la de ver surgir en él la duda en la primacía de dichas categorías. Por eso, el “encuentro” del

europeo y de su mundo con el americano del sur es para Grassi imposible. El profesor Giannini

4

Rowohlt Verlag, Hamburg, 1955.

[Hay traducción al español: Viajar sin

llegar. Un encuentro filosófico con

Iberoamérica. Introducción y traducción de Joaquín Barceló, Barcelona,

Anthropos, 2008. (N. del E.)]

5

Rowohlt [Verlag], Hamburg, 1957.

[Hay traducción al español: Arte y mito.

Traducción de J. Thieberberg, Buenos

Aires, Nueva Visión, 1968 (N. del E.)]

percibe esta consecuencia. “El hombre americano”, escribe, “no tiene delante de sí ese mundo de

señales y de signos que le permitiría reconocerse en medio de la naturaleza, como heredero de las

cosas y de la palabra. En verdad, el hombre americano no posee ‘mundo alguno’. He aquí el argumento de fondo del tradicionalismo (…)”. Es claro, podemos agregar nosotros, que en la medida

en que un “mundo” es un conjunto o sistema de señales [14] y de signos, tales signos y señales

deben señalar y designar o significar realidades concretas; estas realidades han sido esclarecidas

en el ámbito europeo de manera tal que las señales y signos que hacia ellas apuntan configuran un

“mundo histórico”, o mejor tal vez, un “mundo histórico e historizado”. Las referencias que posee

el hombre europeo —aun el europeo común— para poder pensarse y entenderse a sí mismo en

medio de la realidad condicionante y condicionada que lo circunda, son referencias “historizantes”

ISSN 0718-9524

249

LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ