Estados hipermnésicos en la cultura de la memoria y la inflación

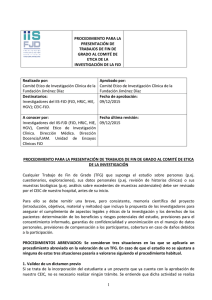

Anuncio