Abrir - Repositorio Institucional del Ministerio de Educación de la

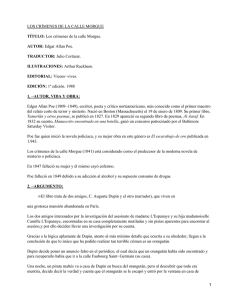

Anuncio