La política europea de Fernando "Hispaniae rex".

Anuncio

La política europea

de Fernando Hispaniae rex

DEL DESPLIEGUE DIPLOMÁTICO

A LA INTEGRACIÓN ATLÁN TICO-MEDITERRÁNEA (1474-1516)

ALVARO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA MIRALLES

Universidad de Navarra

INTROD UCCIÓN

Las relaciones exteriores de Fernando e Isabel, reyes de Aragón y Castilla, han sido consideradas una de

las aportaciones más originales y grávidas de consecuencias para el futuro de la monarquía hispánica.

Ellas no sólo ensancharon la acción de los antiguos reinos separados y aumentó su impacto en el esce­

nario internacional, sino que crearon una formidable estructura geo-política que condujo al Imperio de

Carlos V y alumbró la formación de la Europa moderna. Los pioneros trabajos de Calmette, Doussinague

y Vicens Vives, mostraron que las raíces de esta política exterior se hallaban en la orientación antifran­

cesa y mediterránea que marcó los últimos años del reinado de Juan II de Aragón, padre del futuro rey

Católico. Años después Suárez Fernández precisó que el modelo aragonés no se adoptó sin tener en

cuenta a los intereses castellanos vinculados a la alianza austro-borgoñona y a la expansión atlántica y

norteafricana, haciendo necesaria una labor de acomodación mediante un sofisticado sistema diplomáti­

co estudiado por Ochoa Brun, y la movilización de unos recursos económicos y militares que multipli­

caron extraordinariamente la capacidad de acción (M. Á. Ladero Quesada).

El resultado fue la creación de una política exterior común que presentaba un carácter unitario atenuando

las diferencias internas, y se expresaba con una sola voz (E. Salvador Esteban). Es lógico que las potencias

europeas percibieran tempranamente la unidad hispana dando a Isabel y Fernando el título Hispaniae o

Hispaniarum Rex (o Regina), y ponderando aquella reductio ad unum que tanto contrastaba con la

fragmentación de otros espacios como el italiano (P. M. d'Anghiera). Al principio el objetivo de Isabel y

Fernando fue crear un sistema de alianzas para respaldar su ascenso al trono, lograr una adecuada posición

internacional y evitar quedar aislados ante los conflictos que pudieran surgir en aquel escenario tan fluido

e inestable. A estos propósitos defensivos, cabe añadir el intercambio de bienes económicos o culturales

que animaban estas alianzas, y la colaboración en proyectos comunes que estabilizaban el orden interno.

Para consolidar las relaciones, los monarcas diseñaron un plan de alianzas matrimoniales entre su des­

cendencia y las principales casas reinantes del Occidente europeo (J. Pérez). Aunque no se tratara de

una idea original, si lo era la escala y alcance con que se pusieron en práctica estos enlaces, uniendo

entidades políticas lejanas que comenzaron gravitar en torno a un mismo ámbito de intereses. Isabel y

Fernando comprobaron la eficacia del sistema en el gobierno de sus reinos, donde el vínculo conyugal

1 A.R._

AND

A_GO .ltU.�VTRI

.;SlCILlA.E

SAL"EM�VAtEN1iA:F.•MAIO .

H

C LR:

·SARDINIAEACINSV/

ARVM·INDlAEiREGEM• CATHo

l!.CVM·POTENliSSIMVM-� CL"E

MEN. 15Sl.MVtSEMP.E�AVGV

STVM.!IOANNIS ·LO-¡>IS·VAL

ENTINI"'J>.HISICI ET• T fEO

Lo G 1 " "P RA.E'F A-T 1 O J-•.¿;c,':'J

l

·

1��

•

�,=-'--"-_.._ ...

,

_

.

PLATONE·SEJITHISSIME•JUX· ,Pt.tco•l<

phd.ofo

feructusb��M!l''.:U''Y:1(,�L

i.w.___J:I:.cr'm

•

.

""'""

u

1

i(nb&;

•

fO(tr1""0S C�...,U\tlutt�t" ad4g,�tt1·.;1.)3 :1.·.:;,1 - ��- r....fJ

folttm n.obÜ,fl<LtOs eJ,}�·:[d.or':tt� no{tnpa.•·t� ·tum

rd.YCflttS:tum po.t:rt<t.m <l..m.t 'OS <;'\01; fa!i"l'C!h [tb¡�

vend.t.ca.re- d.eberc q�dog.tum [dtrd.m �uM,ddm

redol.cns pícca.c:em tu n 9� e cD<cl dd4¡(t wr. á , L!. -:.::

f6tcos rr.orum cen[or¿ttcc-rn nws [i:Jn• t[Tr !'.e·.':_._··

¡!.t1f cel.ehr��m fitl Je- có'rel"tPlU>' á.t'�l cl.d.bJ}'',I.c/

tlt Cl1 ca.u¡a mort:tt.{.::s rrord.g.aro5 '1Ti:-tr en:..�,. e;� ,-.

9uoprod.�c vtct¡}mdd>rrent: :[,¡ o-nn.es,. ,. ·r­

rcere-·AdhonH11 cg'oonmt.tm [c:.kt�C t.r·m�n.t·nc

vtol.át�.dmn mjhnttu>n ocu.f.os a..troU.cnsCATHüD- �l,jj���

CE.•RE)(c9ut flt'ni.J;t;nis � oncn Jr.t.udbliS nos

J Ul

-=====-==

·

o

_

!.r

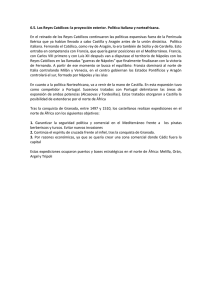

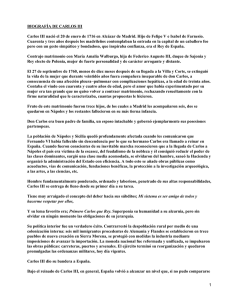

Viridarium virtutum, dedicado a Fernando el Católico por Jua n López de Ayora.

Las a rmas coronadas del rey Catól ico, sostenidas por la divisa isabe l i n a del

águila de San Juan, i ncluyen el reino napol itano, pero no el de Navarra; Cha ntil ly,

B i b l i oteca y Archivos del Cast i l l o , Ms. 300, f. 2r.

constituía el nexo de las coronas que hacía posible la acción coordinada de los monarcas. Los primeros

pactos familiares se plantearon a comienzos del reinado, pero no fue hasta la década de 1480 cuando tomaron

forma los dobles enlaces negociados con la dinastía napolitana y la austro-borgoñona, mientras en Portugal

e Inglaterra se adoptaron los matrimonios de un solo enlace renovable, que hacían menos fácil, pero no

imposible, la unión dinástica. Como es sabido, ésta se logró finalmente con los Habsburgo, que habían de­

sarrollado una política matrimonial semejante para acceder al trono imperial, mantenerse en él y ampliar su

alcance territorial (C. Debris). El sistema permitía establecer vías de comunicación fluidas, directas y exclu­

sivas con la corte coaligada a través de las personas reales y del personal cortesano, creando nuevos marcos

jerárquicos fundados en una familiaritas que iba más allá de lo propiamente político. Como contrapartida,

Isabel y Fernando debieron destinar grandes cantidades de dinero como dote de unas infantas separadas

tempranamente del hogar familiar, con los riesgos de aislamiento e inestabilidad emocional que comportaba.

Estos medios de integración doméstica se desplegaron en un contexto de creciente rivalidad y entendimiento

entre las grandes potencias europeas. De estas dos dimensiones tal vez sea la primera, ejemplificada en el con­

flicto con Francia, la que ha suscitado mayor atención entre los historiadores, absorbidos por una pugna que no

dominó la totalidad del reinado, ni puede dar razón de la versatilidad ni la apertura exterior exterior hispana de

Isabel y Fernando. No cabe duda de que la preponderancia hispana fue tomando forma al intentar limitar la

ambición de otomanos y franceses, originando un contra-poder que acabaría siendo hegemónico (J. J. Ruiz

Ibáñez). Sin embargo, su construcción y crecimiento no puede explicarse únicamente mediante alianzas defen­

sivas que no dan razón de la cohesión interna. Es preciso explorar las fuerzas integradoras de la política inter­

nacional de la monarquía hispánica como consecuencia de un largo proceso de auto-comprensión histórica,

acción diplomática, articulación de recursos y alianzas matrimoniales, que hunde sus raíces en la reflexión y la

práctica política del pasado Trastámara. Fruto de ello fue la configuración de una realidad politerritorial a la que

se llegó por diversos procesos de agregación e integración (unión dinástica o sucesión, elección, anexión o

conquista) de espacios muy diversos que se incorporaron a una unidad geo-política que acabaría transforman­

do las grandes áreas de civilización. Entender cómo se desplegó este ambicioso sistema es el objetivo de estas

páginas dedicadas a unos príncipes que comenzaron tejiendo el tapiz de la unidad hispánica y acabaron por

"diseñar la Europa moderna" (Á. Sesma Muñoz).

PERSPECTIVAS HISPANAS DE INTEGRACIÓN E UROPEA

A fines de la Edad Media el principio de unidad del Occidente europeo estaba basado en el concepto de

cristiandad (universitas christiana) que había evolucionado desde su origen como comunidad de fe a un

sentido social e institucional, reuniendo orgánicamente a los poderes políticos bajo la autoridad simbólica

del papado (D. Iogna Prat). La cristiandad no era una reliquia del pasado. Compartía los mismos límites y

la misma dinámica expansiva de la Iglesia (dilatatio christianitas), pero conservaba la dimensión religiosa

laical -no eclesiástica- que el concepto de "Iglesia" había ido perdiendo al identificarse exclusivamente con el

papado desde la reforma gregoriana (Y. Cangar). A raíz de la crisis papal y el movimiento conciliarista, la

cristiandad tardomedieval adoptó la forrna de una comunidad político-eclesial articulada en forma de nationes,

que se daban cita en los concilios ecuménicos, asimilándose cada vez más al contorno geográfico europeo.

En este marco conceptual, los reinos hispanos se atribuían una especial relevancia por su pasado apostólico,

su herencia romano-goda y la empresa reconquistadora, como expuso Alonso de Cartagena en el concilio

de Basilea (1434) y difundieron Rodrigo Sánchez de Arévalo o Joan Margarit en Roma a fines del siglo XV

(R. B. Tate). Isabel y Fernando se mostraban familiarizados con este discurso al basar su acción política en

una concepción integradora y "territorializada" de la cristiandad, que les presentaba como defensores y dila­

tadores de sus fronteras en la guerra de Granada (1482-1493) o en los descubrimientos atlánticos (1493-1504)

que debían celebrar todas naciones "por el tanto ensalzamiento que habrán en tornándose tantos pueblos

a nuestra santa fe" , de manera que "no solamente la España, mas todos los cristianos ternán aquí refrigerio

y ganancia" , escribía Colón en su carta triunfalista de 1493.

Este proceso de "espacialización" también afectó al concepto de Europa en las zonas limítrofes con el "otro"

religioso -ya sea el poder otomano en el Mediterráneo o el pagano del Báltico-, como se refleja en el Trac­

tatus del polaco Pawel Wlodkowic (1414), o el De Europa (1458) que Pío 11 escribió después de la conquis­

ta de Constantinopla, identificando a los "europeos" por su localización geográfica y no por la lengua latina

o su religión cristiana (V. Capdepuy). Lo que se han venido llamando "periferias" desde la visión continen­

talista del siglo XIX, resultaban ser los espacios más sensibles a la búsqueda de una identidad territorial

europea, como muestran los intelectuales hispanos del siglo XV que comenzaban a sustituir la antigua con­

cepción mitológica por la interpretación cosmográfica, que ubicaba España no en "un rincón del mundo"

(angula mundi) -como hacía Ludovico Bruno- sino "en la parte de Europa" -como afirma Fernando del

Pulgar- mostrando su pertenencia a un espacio civilizador cada vez más separado del mundo asiático.

Al interés geográfico se añadió una mayor integración d�l pasado hispano en la historia universal, relacio­

nando los orígenes de la monarquía castellana con la época del mito clásico y su maduración con la cons­

titución de los reinos germánicos, a diferencia de otras naciones que sólo miraban a su antigüedad romana

(Italia) o a su pasado godo (Francia)

tanto la unidad de la España política

(J. Villa Prieto). La reconstrucción de la España histórica apuntalaba así

(J. M. Nieto Soria), como su expansionismo hacia las antiguas provin­

cias romanas del norte de África (Rodrigo Sánchez de Arévalo 1 Bernardino López de Carvajal), o los terri­

torios de Guyena y Gascuña bajo el dominio visigodo (D. Rodríguez de Almela).

Esta ideología de asimilación debió influir en la política exterior de los Reyes Católicos al unir los dos escenarios

geo-históricos del pasado europeo: el mundo romano mediterráneo y el espacio germánico atlántico (L. Febvre)

que concurrían en los orígenes hispanos. En este proceso de auto-comprensión, se pasará de los "reinos extra­

ños" de que hablara Pulgar hacia 1480 a la expresión "nuestra Europa" usada por Fabricio Gulaberto Vagad

veinte años después, vinculando el liderazgo hispano del Imperio romano con la hegemonía alcanzada a fines

del siglo XV que hacía de sus bastardos reyes (en Nápoles) y de sus criados papas (Calixto 111 y Alejandro VI).

Se estaba dando forma a una exaltación nacionalista no exclusivista, sino integradora, pues partiendo de Aragón

pasaba por España y finalizaba en "nuestra noble Europa" llamada a ostentar "el imperio y monarchia del mun­

do". Un itinerario completado por quien fuera testigo de la fama internacional de las hijas de los Reyes Católicos

convertidas en reinas, el valenciano Juan Luis Vives, considerado el primer intelectual que empleó el término

"Europa" con la significación de una entidad humana colectiva de bien diferenciada personalidad (A. Fontán).

65

X

w

a:

w

<(

z

<(

o.._

(J)

:r

o

o

z

<(

z

a:

w

l.L

w

o

<(

w

o.._

o

a:

::J

w

<(

u

1-­

_j

o

o.._

<(

_j

66

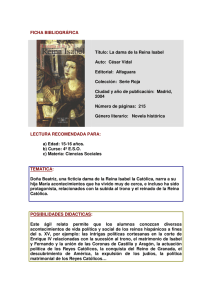

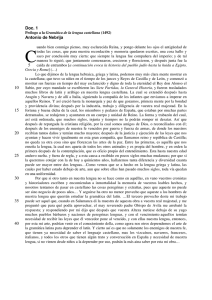

Busto marmóreo de Alejandro VI atribuido a Pietro Torrigiano

(h. 1 492-1 503) . Bodem useum de Berlín, lnv. 256

(dañado durante la 11 Guerra M undial, 1 945) .

La nueva perspectiva globalizadora exigió tener en cuenta los principales centros de unidad del Occidente

europeo: el papado a nivel eclesial y el imperio a nivel místico-político. Isabel y Fernando consideraban al

papa "caber;;:a de la cristiandad", acatando su autoridad espiritual sin renunciar a la soberanía que les corres­

pondía "no reconociendo superior temporal sino a Dios Todopoderoso" (G. Fernández de Oviedo). Esto

llevó consigo tensiones en el ámbito político-administrativo que no afectaron al plano dogmático, ni al re­

curso a la Santa Sede para legitimar sus derechos al trono, su acción eclesiástica, sus derechos sobre deter­

minados territorios, o su política matrimonial, frecuentemente necesitada de dispensas de consanguinidad.

De ahí que recurrieran al papado como instancia aJ;:bitral en la sucesión napolitana (1494, 1500 y 1504-1505),

y se alinearan con él en su enfrentamiento con Francia (1494-1490 y 1509-1514) aunque esta amistad les

exigiera aflojar su alianza con Ferrante de Nápoles (1487-1490) o Luis XII de Francia (1506-1510). La unión

hispano-papal también tendría efectos importantes en la imagen de los monarcas como protectores de los

estados pontificios, asumiendo su defensa contra la agresión francesa (1494-1496 y 1509-1511), o los inten­

tos de alienación territorial del propio Alejandro VI (1497).

El imperio constituía un segundo principio de unidad a pesar de su fragmentación territorial, pues "todos

los reyes son subgetos o lo deven ser al enperador de los romanos -que es el de Alemania- que recibe los

títulos de Cristianísimo, Invictísimo, Serenísimo Príncipe, Augusto y Cesar" (Diego de Valera). Este prestigio,

más simbólico que real, había generado su mitología de cuño aragonés que otorgaba a Fernando derechos

al título imperial como rey de Sicilia llamado a dominar al Islam y reformar la Iglesia (E. Duran-]. Reques­

ens), mientras el ideal neogoticista castellano vaticinaba su acceso a "la monarchía de todas las Españas"

reformando "la silla imperial de la ínclita sangre de los Godos donde venís" (A. l. Carrasco Manchado). Esta

aplicación del mito del imperio provocó el desplazamiento de su origen histórico a la idea de la nueva mo­

narquía hispánica: los "reynos de la universal monarchia" del bachiller Palma que en la década de 1480

protagonizaron la translatio imperii (Antonio de Nebrija) con sus propias manifestaciones simbólicas, como

el uso de coronas cerradas, la imitación del ceremonial imperial promovida por Diego de Valera, o la esce­

nificación de la unción de Isabel y Fernando como emperadores en Gerona en 1492.

El corolario de esta evolución fue la alianza entablada con

Maximiliano de Habsburgo y la concertación del doble matri­

monio de sus hijos Felipe y Margarita con Juana y el príncipe

Juan (1496), reactiyando la propaganda imperial de los here­

deros; primero el primogénito Juan, que aspiraba a las "tres

coronas a la par, 1 que es señal de emperador" (Florencia Pi­

nar) y, tras su fallecimiento, Felipe el Hermoso "que antes de

muchos días fuera emperador al�ado" uniendo a la "hermana

Castilla" y "la alta almaña". Más allá de las utopías generadas,

se estaba barruntando el ensamblaje orgánico de aquellos es­

pacios, interpretados como un "cuerpo del cual Vuestras Alte­

zas [Isabel y Fernando] son la cabeza y él [el rey de Romanos]

y el rey de Nápoles y el Archiduque [de Borgoña] son los

miembros", como manifestaba Maximiliano al embajador

Fuensalida en 1498.

Bajo la tutela pontificia e imperial, las potencias occidentales

respetaban un orden jerárquico según su antigüedad y digni­

dad, que definía las coordenadas de las relaciones recíprocas.

Durante el siglo XV la natío hispana había intensificado su

visibilidad en el concierto europeo, entablando una pugna

protocolaria con Inglaterra que afloró en los concilios de

Constanza (1417), Siena (1423-1424) y Basilea (1434), donde

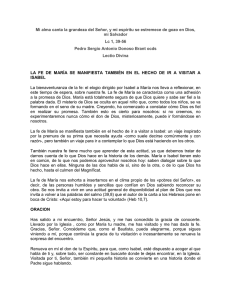

Hall Relic Book (Haller heiligtumbsbuch), 1 509.

Alonso de Cartagena ganó definitivamente la precedencia. La

Fernando el Católico, identificado por sus armas, acom paña

conclusión de este litigio abrió uno nuevo con el Imperio, que

Rodrigo Sánchez de Arévalo intentó ganar buscando la sinto­

nía con Francia. Era el punto de llegada de una estabilidad

monárquica y una maduración institucional que contrastaba

con el desfondamiento francés durante la Guerra de los Cien

Años (1337-1453) o la crisis inglesa de la Guerra de las dos

Rosas (1455-1487). De ahí que el autor del Libro de la Conso­

lación de España (c. 1434-1449) minimice los problemas inter­

nos ante "los trabajos de Fran�ia, tu amada hermana" o "las

adversidades de Ytalia" (A. Rucquoi).

Isabel y Fernando definieron su posición bajo un ideal teórico

de concordia que llevaba implícito la moderna idea de balan­

za o equilibrio de poder (M. Á. Ladero Quesada). Un poder

que, en su caso, ya no se limitaba a los reinos aislados de

Aragón y Castilla, sino el de la Corona de España que debía

encontrar su nuevo lugar entre las grandes potencias, espe­

cialmente en el escenario de mayor simbolismo, la Curia ro­

mana, esa "plaza del mundo" -como la definía Fernando­

donde sus embajadores defendieron su precedencia sobre los

representantes ingleses, los del rey de Romanos (mientras no

fuera coronado emperador) y finalmente los diplomáticos

franceses, cuya disputa heredarán los siglos modernos.

Tras el conflicto sucesorio, los reyes lograron resolver las dife­

rencias mediante la diplomacia y el aislamiento internacional

de sus rivales, pero la invasión de Carlos VIII en Italia (1494)

abrió una pugna con Francia que empañó los últimos años de

su reinado abriendo una herida que los Austrias no lograron

cerrar. Los esfuerzos isabelinos por evitar el enfrentamiento

van más allá de su explotación propagandística, y deben ex­

plicarse por el escándalo que suscitaba "derramar sangre de

cristianos" en el seno de una cristiandad identificada con el

Cuerpo de Cristo, según la eclesiología imperante que expo-

a Maximiliano de Habsburgo, rey de Romanos, con otros

príncipes.

nía fray Hernando de Talavera -confesor de la reina- al celebrar la pacificación con Francia (1493) conde­

nando los "daños sin cuento" de la guerra "por justa que sea, especialmente contra cristianos" . Por su aver­

sión a cerrar fronteras, Isabel permitió el paso de peregrinos franceses a Santiago de Compostela en plena

guerra (1497), quiso evitar la batalla campal en Salsas, y frenó con fray Diego de Deza la persecución del

enemigo vencido (1503).

Todo ello no impidió que se desarrollara una extensa literatura para justificar los enfrentamientos o celebrar

las victorias, como sucedió durante la guerra de Granada (Antonio Geraldini, Pere Bosca, Diego de Muros

II, Paolo Pompilio, etc), el conflicto con Francia (Francisco de Madrid o Juan Núñez), la disputa por la su­

cesión napolitana Qacobus Alpharabius, Girolamo Morlini o Cristóbal de Santisteban) o las campañas norte­

africanas (Niccolo Scillacio, Antonio de Ferraris, Tommaso Fedra Inghirami o Egidio da Viterbo). Gracias a

ello Fernando se convirtió en el único rey cristiano en emprender guerras justas, como afirmaba Pomponio

Leto en 1494, mientras otros intelectuales italianos elevaban a paradigma la honestidad política de Isabel

(Ugolino Verino, Sabatino degli Arienti, Cassandra da Fedele, etc)

X

w

a:

w

<(

;zl

�1

i¡

O!

��

�1

w

o

Sin indagar en los móviles más o menos inconfesados, no se puede negar la sagacidad de ambos cónyuges

para detener al agresor mediante coaliciones multilaterales sin recurrir directamente a la guerra. Desgracia­

damente, estas complejas alianzas les llevaron en ocasiones a compromisos tan entreverados y a interpreta­

ciones tan sutilmente interesadas, que suscitaron la indignación de sus aliados y la acusación de traición,

como hizo Carlos VIII al denunciar la violación de los acuerdos de Tours-Barcelona (1495); las potencias de

la Liga al reprochar a los reyes la firma de las treguas con Francia sin previo aviso (1496); los Habsburgo

ante su presunta exclusión de la sucesión napolitana prometida (1504); o Enrique VIII de Inglaterra cuando

Fernando se negó a apoyar la conquista de Guyena tras beneficiarse de las tropas inglesas en la campaña

de Navarra (1512-1513).

No es fácil determinar la responsabilidad en estos desencuentros no pocas veces instrumentalizados, donde

<(

las circunstancias pudieron forzar decisiones difíciles de justificar. Durante una grave enfermedad padecida

��

en 1511, el propio Fernando manifestó su hastío "por hauer tenido toda mi vida guerra con cristianos y con

wl

�1

Francia. Y aunque sus laberínticas negociaciones no siempre lograran atajar la violencia, es preciso recono­

��

napolitano se extendiera a Génova y Pisa, pues "mi fin es no querer cosa en Italia sino lo mío propio".

-� 1

�1

68

moros", como le habían reprochado "los hombres de conciencia" que ahora le animaban a reconciliarse con

cer su esfuerzo por contener sus efectos más devastadores renunciando a la explotación del éxito en la

campaña del Rosellón (1503), oponiéndose a la destrucción de Venecia (1509), o evitando que el conflicto

EL DESPLIEG UE DIP LOMÁTICO: VERS ATILIDAD, EXPANSIÓN Y PERMANENCIA

La política exterior de corte moderno fue posible gracias a una nueva diplomacia basada en la representa­

ción permanente, la dotación de una amplia capacidad negociadora, y la creación de un constante flujo de

información para facilitar la rápida toma de decisiones (S. Péquignot). Desde los trabajos de G. Mattingly,

se ha considerado a Isabel y Fernando pioneros en este sistema ensayado en la península Italiana tras la

crisis de la Liga de 1458 y asumido por éstos en la década de 1480, diez años antes de que se extendieran

al resto de Europa (M. Á. Ochoa Brun). Sin embargo, la adaptación fue un proceso gradual que comenzó

apoyándose en la diplomacia tentacular de Juan II, hasta que agentes afianzaron su estabilidad especialmen­

te en Roma, mientras el papado incoaba una de sus primeras nunciaturas permanentes en la península

Ibérica.

Esta proyección externa fue posible gracias a la maduración de órganos específicos, precursores de las fu­

turas Secretarías de Estado, como el que reunía a los monarcas en 1480 con miembros de la alta nobleza y

del Consejo Real "para entender en las embaxadas de los reinos extraños que venían a ellos y en la cosa

que se trataban en corte de Roma con el Sancto Padre e con el rey de Francia e con otros Reyes" (F. del

.

Pulgar). En este ámbito sobresalió la figura del secretario como enlace entre el soberano y sus representan­

tes diplomáticos. Al principio del reinado destacaron los colaboradores de Juan II, Luis González y Juan

Coloma, que se ocuparon entre 1479 y 1486 de las relaciones con Francia, junto a los castellanos Alfonso

de Ávila y Fernán Álvarez de Toledo, más próximos a la reina. A partir de 1493 despuntó Hernando de Za­

fra al frente de la empresa norteafricana, mientras los aragoneses Juan Ruiz de Calcena y Miguel Pérez de

Almazán se especializaban en la política italiana, convirtiéndose éste último en mano derecha del rey du­

rante la regencia hasta su sustitución en 1514 por Pedro de Quintana.

La acción diplomática estaba encomendada a agentes de carácter ordinario o extraordinario que estaban

capacitados para actuar en representación de uno o de los dos cónyuges juntos, tratando indistintamente

asuntos castellanos o aragoneses (M. l. del Val Valdivieso). Esta versatilidad facilitaba la atención de intere­

ses específicos, respetando una jerarquía interna según los destinos y la articulación de las negociaciones,

como sucedía en la península Italiana con la embajada romana que coordinaba a los agentes establecidos

en Venecia, Milán, Génova·y Nápoles. La riqueza de la documentación conservada muestra la importancia

del procurador como informador que debía cursar despachos periódicos a una corte necesitada de informa­

ción rápida y fidedigna. De otra forma, la falta de noticias podía generar desajustes diplomáticos que des­

prestigiaban a los monarcas o provocar conflictos internos, como el suscitado en 1504 por la sucesión na­

politana.

Isabel y Fernando confiaron a personajes de la alta nobleza las misiones de mayor valor representativo,

como las prestaciones de obediencia ante la Santa Sede encomendadas a Íñigo López de Mendoza (14861487), Diego López de Haro (1493) y el maestre de Montesa Bernat Despuig (1507); o las embajadas espe­

cialmente conflictivas como la de Alonso de Silva y Garcilaso de la Vega en la corte francesa y la Curia ro­

mana durante la calata de Carlos VIII (1494). En las relaciones con Roma se fue atenuando el recurso a

prelados Ooan Margarit, Gonzalo Fernández de Heredia o Bernardino López de Carvajal) para evitar que sus

intereses personales eclesiásticos interfirieran en la negociación regia, y se dio paso a procuradores laicos

dotados de formación jurídica, como Francisco de Rojas o Jerónimo de Vich en la segunda mitad del reinado.

Al principio primaron los diplomáticos de origen toledano, como Rodrigo González de Puebla, Gutierre

Gómez de Fuensalida o el citado Rojas, que sirvieron en Inglaterra, Alemania e Italia, hasta su sustitución

-durante la regencia del rey Católico- por naturales de la Corona de Aragón como el catalán Felip de Farre­

ra, o los valencianos Luis Carroz de Vilaragut, Jerónimo de Cabanillas o Jerónimo de Vich. Ello no excluyó

el recurso a algunos religiosos para asuntos de conciencia, como el envío de fray Bernat Bo"il para reactivar

los deseos pontificios de reforma (1497), el de fray Tomás de Matienzo para conocer del estado mental y

espiritual de la archiduquesa Juana (1499), o el de fray Juan de Enguera para reconciliarse con Luis XII

(1506).

Otra nota distintiva de la diplomacia hispana fue su dimensión humanista y cultural, tan necesaria para las

tareas de persuasión y propaganda. Sólo los profesionales de las letras podían componer orationes para

ensalzar la personalidad de sus príncipes, defender sus derechos o explicar las motivaciones de una deter­

minada alianza. Inicialmente la cancillería aragonesa proporcionó humanistas de la talla de Joan Margarit,

Antonio Geraldini o Francesco Vitale di Noya, aunque no faltaron castellanos como Juan de Lucena, Bernar­

dino López de Carvajal o Fernando Tello, capaces de desplegar una poderosa retórica latina en sus destinos

diplomáticos. A ello habría que añadir su labor propagandística difundiendo las victorias militares, defen­

diendo los derechos al trono de Nápoles o promoviendo proyectos artísticos y literarios que facilitaban el

intercambio de bienes intelectuales especialmente en Italia y los Países Bajos, en un ejercicio de mutuo

enriquecimiento y comprensión recíproca O. M. Martín García).

A esta faceta cultural cabe añadir la intensificación ceremonial en las fechas centrales del reinado, pasando

de las primeras audiencias sostenidas por grandes nobles, a las solemnes recepciones dispensadas a los

representantes ingleses y borgoñones en Valladolid y Medina del Campo (1486-1487) que incluyeron bailes,

banquetes y espectáculos caballerescos para que "viesen la grandeza de su Corte y la majestad de su Casa

Real" O. Zurita). El apogeo se alcanzó en las bodas hispano-portuguesas celebradas en Sevilla en 1490, y las

fiestas organizadas en Barcelona para agasajar a la legación francesa que devolvió el Rosellón y la Cerdaña

(1493). En tales ocasiones solía adaptarse el ceremonial castellano a la moda de la potencia visitante, mez­

clando hombres y mujeres en los banquetes o celebrando torneos de estilo centroeuropeo, sin renunciar a

la exhibición de espectáculos autóctonos -como los toros y el juego de cañas- en un estudiado equilibrio

de condescendencia y atracción mimética.

Las legaciones más espléndidas fueron las prestaciones de obediencia al romano pontífice, que evoluciona­

ron desde la discreta legación ante Sixto IV (1476), a las suntuosas embajadas del conde de Tendilla (148687) y de Diego López de Haro (1493) ante Inocencia VIII y Alejandro VI, que el rey Católico no logró su­

perar en el pontificado de Julio II (1507-1508). Esta intensificación ceremonial exigió una mayor implicación

de los procuradores en la organización de desfiles, procesiones y Misas celebradas con motivo de las victo­

rias granadinas (1486-1492), la defunción de las personas reales (1497 -1504) o las conquistas norteafricanas

(1505-1 510), que adquirieron de esta forma resonancias europeas.

69

ALIANZAS PARA UNA LEGITIMACIÓN ( 1474-1479)

El conflicto sucesorio con que Isabel y Fernando abrieron su reinado tuvo importantes ramificaciones exte­

riores, e incluso cabría rastrear sus orígenes en la división suscitada en la corte castellana sobre la política

de alianzas: frente al partido nobiliario de Enrique IV, vinculado a Portugal y al tradicional entendimiento

con Francia, fue cobrando fuerza el bando isabelino que postulaba el acercamiento a Aragón mediante el

enlace de la princesa con el primogénito de Juan II. La diplomacia del rey aragonés guiará a los príncipes

en los primeros años de matrimonio apoyándose en la amistad familiar napolitana y la alianza con el duca­

do de Borgoña, que también compartía con Castilla sinergias económicas y culturales gracias al comercio

atlántico y las transferencias cortesanas.

Con el pacto bilateral firmado con el duque Carlos el Temerario (Abbéville, 7.VIII.1471), los jóvenes prínci­

pes lograron el primer apoyo externo a su legitimidad. Al año siguiente una embajada borgoñona apoyó su

causa en la corte de Enrique IV y fue recibida espléndidamente por Isabel en Alcalá de Henares. La prince­

1

�1

a:!

w

<(

z

<(

o_

(/)

:r:

o

o

z

��

w

LLI

sa y reina de Sicilia compareció entonces en medio de las lanzas de torneo sobre un trotón cubierto de una

guarnición dorada que pesaba más de 25 kilos, y meses después Fernando recibió la prestigiosa insignia del

Toisón de Oro. Se daba así el primer paso para incorporarse al cinturón de alianzas ideado por Juan II para

defenderse de Luis XII, que ocupaba los condados de Rosellón y Cerdaña contra derecho y apoyaba en la

querella sucesoria castellana al partido favorable a Juana -la presunta hija de Enrique IV- y a Alfonso V de

Portugal (1475-1479).

La alianza borgoñona sufrió un serio revés en julio de 1477 a causa de la muerte del Temerario ante los

muros de Nancy. "La flor de todo Flandes quedó en el campo", escribió un autor castellano con nostalgia

manriqueña. Sin embargo la alianza no se tambaleó, pues Isabel y Fernando confirmaron los pactos con la

primogénita del difunto, María de Borgoña, con tal de que casara con Maximiliano de Habsburgo -hijo del

w

o

emperador Federico III- para defender sus estados de la injerencia francesa. En el giro diplomático que

<(

w

o_

tendría lugar, Borgoña representaba el eje de rotación que facilitó el paso de la tradicional alianza francesa

o

��

��

�1

0... 1

<(

70

a la unión dinástica imperial.

Para defender su legitimidad los reyes también buscaron apoyos en la península Italiana, especialmente en

Roma donde el papa Paulo II (1464-1471) se resistía a enemistarse con Enrique IV y con el rey francés (T.

de Azcona). Gracias al apoyo de los cardenales aragoneses -especialmente Rodrigo de Borja- y de antiguos

servidores del rey castellano, los príncipes obtuvieron de Sixto IV (1471-1484) la bula sanadora de su matri­

monio, pero no pudieron evitar que también concediera la dispensa al rey de Portugal para casar con Juana.

Mientras tanto se ganaron la benevolencia del Gian Galeazzo Sforza -duque de Milán-, Federico da Monte­

feltro -duque de Urbino- y, sobre todo, su pariente Ferrante de Nápoles, hijo natural de Alfonso V, que

ocupaba el trono napolitano desde que éste deslindara el reino de la Corona de Aragón. En 1475 Ferrante

casó con Juana de Aragón, hija de Juan II, y concertó el matrimonio de su nieto heredero con la primogé­

nita de Isabel y Fernando, ofreciendo la primera propuesta de unión dinástica entre los Trastámara castella­

nos y napolitanos.

Superada la crisis bélica con Portugal (1475-1479), se recuperaron las relaciones de buena vecindad que

habían imperado en las décadas centrales del siglo XV, planteando audaces propuestas matrimoniales para

suavizar las tensiones generadas por la expansión atlántica emprendida por ambas potencias. En esta diná­

mica restauradora, los equipos castellanos liderados por el cardenal Diego Hurtado de Mendoza también

renovaron las alianzas con Francia (1479), abriendo una larga fase de negociación para recuperar los con­

dados pirenaicos. Se restauró así la concordia franco-castellana que aquel mismo año celebró Diego Rodrí­

guez de Almela recordando los viejos lazos de sangre y matrimonio.

LA PROYECCIÓN ITALIANA, ENTRE ROMA Y NÁPOLES ( 1480 - 1487)

Tras el fallecimiento de Juan II de Aragón (1479), Isabel y Fernando asumieron un nuevo reino y por tanto

la necesidad de compatibilizar la orientación atlántica franco-borgoñona que impulsaba Castilla por razones

históricas, económicas y culturales, con la proyección mediterránea de Aragón que desde la ocupación de

Sicilia (1410) y Cerdeña (1324) intentaba controlar el Tirreno y frenar la expansión otomana. Esta última

opción debió ganar fuerza ante las contradicciones del simultáneo entendimiento franco-borgoñón, y la

alarmante ocupación de Otranto por los turcos (1480) que suscitó la primera intervención de una escuadra

castellana. La expedición llegó cuando Otranto había sido recuperada pero indicó la dirección meridional

del proyecto emprendido por los reyes en aquel momento: la

guerra de Granada (1482-1492), única réplica efectiva ante el

avance otomano que requería el apoyo del papado mediante

la concesión de la bula de cruzada (N. Salvador Miguel). Lejos

de quedar reducida a un evento peninsular, la empresa grana­

dina disparó el prestigio de' la nueva monarquía entre las po­

tencias europeas, y abrió el frente de expansión africano con­

forme se incrementaba el litoral mediterráneo con sus puntos

de apoyo en la costa andaluza.

Por entonces se suscitaron algunos motivos de tensión en la

península Italiana, como la llamada "guerra de Ferrara" (14821484) que enfrentó al papado y Venecia contra el duque ferra­

Entrada del embajador Íñigo López de Mendoza en la ciudad

rés y su aliado Ferrante de Nápoles. La diplomacia castella­

de Nápoles el 22 de noviembre de 1 486. Cronaca Napo/etana

na-aragonesa -a cargo de Joan Margarit y Gonzalo Fernández

del Ferraiolo, h. 1 498. Deta l l e . Margan Library, New York. Ms.

de Heredia- intervino eficazmente ante Sixto IV y la Señoría

M . 80 1 , ff. 85r y 86v.

veneciana para defender al rey de Nápoles y restablecer la

paz. Se apuntaba así, por vez primera, la imagen pacificadora

de los "reyes Catholicos buenos" que "remedian, impiden, es­

torban las guerras 1 que sienten que dañan los pueblos aje­

nos" (D. Guillén de Ávila).

71

Al año siguiente, los barones napolitanos se rebelaron contra

Ferrante aliándose con el papa Inocencia VIII y reclamando la

ayuda del rey de Francia (1485-1486). Esta vez fue el conde de

Tendilla, héroe de Granada, quien se puso al frente de la es­

pléndida legación que pasó por Florencia, Roma y Nápoles,

mientras atracaba una pequeña flota en la capital partenopea.

La medalla acuñada en su honor (Fundator Italiae Pacis et

Honoris) recuerda su mediación en la paz firmada por las po­

tencias enfrentadas, comprometiendo la palabra de sus sobe­

ranos para asegurar la ausencia de represalias de Ferrante so­

bre

los

barones

rebeldes

(11. VIII.1486).

El

cortejo

de

humanistas e intelectuales que acompañaron a Tendilla con­

virtieron aquella legación en una sugestiva encrucijada cultu­

ral y artística con importantes repercusiones en la península

Ibérica (M. García Martín 1 M.

a

Cristina Hernández Castelló).

Desde el punto de vista dinástico, la embajada de 1486-87

supuso la gran apuesta por la unión con los parientes napoli­

tanos, confirmando el enlace de su primogénita con el hijo del

duque de Calabria y tanteando el del príncipe Juan con una

hija de Ferrante. Una opción eminentemente aragonesa que

probablemente compensaba el esfuerzo de la campaña grana­

dina que beneficiaba especialmente a Castilla. No es casuali­

dad que el príncipe heredero comenzara entonces a aprender

la lengua de Dante, mientras se reclutaba un equipo de pre­

ceptores italianos integrado por los hermanos Geraldini, Pie­

tro Martire d'Anghiera, o los gramáticos Paolo Pompilio y Ti­

deo Acciarini que pensaban trasladarse a la península Ibérica.

Junto a la amistad napolitana, los reyes intensificaron sus

vínculos con las potencias mediadoras en el conflicto napoli­

tano, que formaban el eje vertical de la Paz de Lodi (1454): la

Florencia de Lorenzo de Medici, y el Milán de Gian Galeazzo

Sforza, a quien Fernando ofreció la mano de su hija natural,

Juana de Aragón, para casar con un hermano del duque.

el arresto de algunos ba­

Sin embargo el idilio napolitano no duró mucho. La traición de los acuerdos con

1487 Isabel congeló los matri­

rones rebeldes deterioró gravemente las relaciones con Ferrante. En julio de

ofreciera

aún la mano de la infanta

Fernando

aunque

Papa",

al

monios por no "dar descontentamiento

frialdad

La

las relaciones devino en

caso.

en

el

fue

No

Zurita).

de

0.

María si se llegaba a una reconciliación

Inocencia

a

señor del feudo, gene­

censo

como

VIII

hostilidad en 1490 cuando Ferrante se negó a pagar el

rando tal tensión con sus parientes que se temió llegar al enfrentamiento. A pesar de los intentos por recom­

poner las relaciones, Isabel y Fernando no volvieron a hablar de enlaces dinásticos con el rey de Nápoles,

ni le informaron de sus asuntos hasta que firmó un acuerdo de paz con el papa en enero de 1492. Era la

consecuencia del esfuerzo de los reyes por consolidar su amistad con Inocencia VIII, que en 1490 envió la

Rosa de Oro a Isabel, y en febrero de 1492 acudió a la iglesia de Santiago de los Españoles para celebrar la

Misa de acción de gracias por la conquista de Granada.

EL GIRO ATLÁNTICO: HASB URGO, T UDOR Y AVÍS ( 1487 - 149 6)

X

w

a:

w

<(

z

<ti

o_

��

:1

o

z

<(

z

a:

w

lL

w

o

<(

w

o_

�1

<(

u

f­

_l

o

o...¡

7� 1

La crisis diplomática napolitana de 1487 provocó la basculación hacia las potencias atlánticas: los Avís de

Portugal, los Tudor de Inglaterra, y el ducado de Borgoña unido a la familia austriaca de los Habsburgo. La

política matrimonial entablada con estas casas reales ha sido considerada "una decisiva novedad" que des­

bordaba los escenarios habituales de los Trastámara en Portugal y Francia (L. Suárez Fernández). Con ella

se creó una red de compromisos tan amplia que se podía augurar tanto un período de concordia interna­

cional como de tensiones insospechadas pues un conflicto, por pequeño o distante que fuera, podía arras­

trar al resto de los príncipes desencadenando fuerzas concatenadas de imprevisibles consecuencias.

Con Juan de Portugal -sucesor de Alfonso V desde 1481- se negoció el matrimonio de la primogénita Isabel

con el príncipe heredero Alfonso, logrando un acuerdo final en abril de 1490. Seis meses después se celebró

la boda en medio de grandes festejos en Sevilla y Évora con la lectura del Epithalamium de Antonio de

Nebrija que marca el inicio de la poesía neolatina humanista en tierras ibéricas

(J.

Gil Fernández). El trágico

fallecimiento del príncipe Alfonso al caer del caballo en julio de 1491 planteó una delicada alteración suce­

soria, pues el pariente más cercano del rey portugués era su primo Manuel, duque de Beja y representante

de la casa rival que había sido depurada por Juan 11 y auxiliada por Isabel y Fernando. El monarca lusitano

aceptó, sin embargo, la sucesión de Manuel 1, el cual concertó su matrimonio con la viuda de Alfonso, la

infanta Isabel, realizado finalmente en octubre de 1497.

Mayor repercusión tuvo la reapertura de los acuerdos con Maximiliano de Habsburgo, duque consorte de

Borgoña que en 1486 fue elegido rey de Romanos por los príncipes alemanes. En el recibimiento dispensa­

do a sus agentes en diciembre de este año, Isabel y Fernando quisieron superar las famosas fiestas del Te­

merario, compareciendo la reina "hermosa a maravilla, admirablemente ataviada, y con lucido séquito de

doncellas de deslumbrante belleza" (A. de Palencia). Escarmentados por la traición napolitana, debieron

proponer entonces el enlace dinástico de Margarita con el príncipe heredero Juan, vestido a la borgoñona

en aquellas fiestas. Sin embargo no fue hasta 1494, ante el inminente enfrentamiento con Francia, cuando

el matrimonio fue concertado secretamente y completado con el del primogénito del rey de Romanos, el

archiduque Felipe, con la infanta Juana (A. Kohler).

La aproximación a Inglaterra emprendida en 1482 con la supresión de las patentes de corso llegó a su culmi­

nación en la embajada enviada por Enrique VII en marzo de 1487. Escoltados a la luz de las antorchas, los

agentes ingleses penetraron en el palacio de Medina del Campo, donde firmaron un tratado antifrancés para

recuperar Guyena, Rosellón y Cerdaña, regularizar el libre comercio y negociar el enlace del príncipe Arturo, con

la infanta Catalina, entonces una niña en brazos de su madre. La alianza matrimonial concertada en 1489 ponía

un jalón más en la "gran alianza occidental" incoada por los Trastámara, los Habsburgo y los Tudor en el

tratado de Okyng (20 septiembre de 1490) que pretendía frenar el expansionismo francés (L. Suárez Fernández).

La coalición no duró demasiado, pues Carlos VIII de Francia abrió negociaciones con las potencias firman­

tes entregando a Fernando e Isabel los condados pirenaicos a cambio de cancelar los compromisos matri­

moniales con Nápoles y someter a su beneplácito sus enlaces con Borgoña e Inglaterra (Tratado de Barce­

lona de enero de 1493). El propósito del francés era tener las manos libres en la reivindicación de la

herencia napolitana de los Anjou, para lo cual obtuvo el compromiso de los monarcas de respaldar sus

derechos si se probaba su superioridad sobre los que poseía Fernando como legítimo heredero de Alfonso

V. Roma volvió a convertirse entonces en puntal de la diplomacia hispana con la ayuda del antiguo cardenal

Borja, ascendido al papado como Alejandro VI. En el verano de 1493 se concertó una alianza triangular del

73

Retrato de Luis XII, Jean Perréal ( h . 1 5 1 4) .

Casti llo d e Windsor. Royal Collection Trust/© Her Majesty

O ueen Elizabeth 11.

papa con los reyes hispanos y Ferrante de Nápoles mediante el doble matrimonio de dos hijos naturales de

Alejandro VI con una prima del futuro rey Católico y una hija de Ferrante, asegurando el sostenimiento de

la dinastía napolitana con la protección hispana (M. Batllori). De ahí que cuando los agentes de Carlos VIII

solicitaron al papa la investidura del reino se toparon con una rotunda negativa.

Un informe secreto del nuncio Francesc Desprats refleja el diferente parecer de Isabel y Fernando meses

antes de la invasión de Carlos VIII: convencido de la orientación mediterránea, el rey deseaba recuperar el

doble matrimonio napolitano, pero la reina sólo aceptaba el de la infanta, reservando al heredero para el

enlace centroeuropeo. Al final se impuso una solución intermedia: todos los recursos dinásticos se emplea­

rían en la alianza austro-borgoñona, mientras el potencial militar castellano se destinaba a la defensa de

Nápoles. En la base de esta opción se hallaba la amenaza de Carlos VIII sobre Italia que hacía muy difícil el

mantenimiento de los acuerdos de 1493, tambaleándose como estaba el partido castellano filo-francés con

el fallecimiento del cardenal Mendoza (1494) y el ascenso de los colaboradores aragoneses del rey.

Los monarcas no lograron impedir la ocupación de Nápoles, pero concertaron una coalición defensiva con

Venecia, Milán, el rey de Romanos y el papado (Liga Santa 3l.III.1495) que precipitó la huida de Carlos VIII

y la posterior capitulación de sus tropas (27.VII.1496) ante las fuerzas hispano-napolitanas de Gonzalo Fer­

nández de Córdoba y el joven Fernando de Nápoles, ascendido al trono tras la muerte de Ferrante y la ab­

dicación de Alfonso II. Isabel y Fernando cerraron entonces el círculo de alianzas con el doble matrimonio

Habsbúrico y el de Catalina con el heredero inglés, suscitando la apología de la "hermosa generación" de

infantes destinados a sentarse en los tronos de Europa: "¡Qué Prin<;,:ipe¡ ¡qué prin<;,:esa! 1 ¡qué infantes! ¿qué

resplandor 1 pudo dar cosa mayor 1 en la tierra a vuestra Alteza 1 Christo nuestro redemptor?".

Se estaba alcanzando el cenit triunfal de unos monarcas que el 19 de diciembre de 1496 recibieron de la Santa

Sede el título de "Reyes Católicos" en premio a su política religiosa y al auxilio prestado en la recuperación de

Ostia. Era el fin de la maduración simbólica fernandina que, de defensor de la cristiandad (guerra de Granada)

y salvator Italiae (campaña de Nápoles), se conviltió en protector de un papado dispuesto a encumbrarle sobre

el Cristianísimo rey francés en el imaginario político de la cristiandad. Con este gesto, Alejandro VI también

compensaba el frustrado intento del aragonés de imponer su candidatura al trono de Nápoles sobre Federico

(IX.1497), hijo natural de Ferrante que entroncaba con el Magnánimo por una rama doblemente adulterina (I.

Parisi). Aunque el proyecto fracasó, manifestaba la voluntad fernandina de intervenir en un reino desestructu­

rado, donde se reactivaban en clave astrológica las profecías del rey Católico sobre la destrucción del Islam, la

recuperación del Santo Sepulcro y la conquista africana Qeroni Torrella, De imaginibus astrologicis, 1496).

DE LA CRISIS DINÁSTICA A LA INVERS IÓN DE ALIANZAS ( 1 4 9 7 - 1 5 0 6 )

A fines de 1 497 la estrella hispánica comenzó a declinar a raíz de la crisis sucesoria suscitada por el falleci­

miento dei príncipe Juan (4.X.1497), la primogénita Isabel (23.VIII.1498) casada con Manuel de Portugal, y

su heredero Miguel (19.VII.1500) que resucitó brevemente el sueño de unión ibérica. A la inestabilidad su­

cesoria se sumó el declive físico de la reina, lo que unido a la falta de noticias cronísticas ha llevado a atri­

X

w

buir exageradamente la política exterior de los últimos años a la iniciativa del rey, lo que sin duda es una

w

visión demasiado parcial (M. Á. Ladero Quesada).

z

<{

Sea como fuere, la política hispana perdió libertad de acción y debió asegurar sus posiciones congelando

(/)

toda actividad bélica. Para ello se renovaron las treguas con Francia, deshaciendo la Liga Santa y permitien­

a:

<{

CL ¡

:r: l

o

o

z l

<t

i

z

a: ¡

w

l.L

do la ocupación de Milán por Luis XII de Francia (IV.1500), que se había aliado con el propio Alejandro VI

a cambio de restaurar sus estados. Se renovó entonces el cuerpo diplomático enviando a Antonio de Torres

y a Juan Gralla a la corte francesa, mientras Garcilaso de la Vega y Joan Ram Escriva eran reemplazados en

Roma y Nápoles por Francisco de Rojas y Juan Claver (C. Villanueva Morte). También se reforzó la repre­

sentación en Bruselas y la corte de Maximiliano para preparar el traspaso de la sucesión en Juana, cuyo

w

O ¡

deterioro psicológico resultaba tan inquietante como el creciente galicismo de su esposo Felipe de Habsburgo.

��

La intervención francesa no se redujo al Norte de Italia. En el otoño de 1500 Luis XII forzó a los Reyes Ca­

<{

o

a:

�

w

,

<t

u i

-� 1

_l ¡

o

(L I

<{

_J

74

tólicos a firmar el tratado de Chambord-Granada que establecía el reparto del reino de Nápoles y la depo­

sición de Federico. Pronto se hizo patente la inviabilidad del proyecto, reabriéndose las hostilidades entre

las dos potencias hasta que las victorias del Gran Capitán en Ceriñola (28. 1V.1503) y Garellano (29.XII.1503)

consolidaron el control militar sobre el reino. La propaganda hispana rompió entonces su silencio, para

exaltar la universalidad del nuevo imperium que reunía "las tres partes del mundo": las Indias en Asia, los

enclaves norteafricanos y el sur de Italia. Un conjunto de territorios que -según Cristóbal de Santisteban- se

han ensamblado con enlaces matrimoniales creando un escenario de paz y bienestar espiritual donde "se

han saluado mas almas que de trezientos años aca".

Sin embargo no eran tiempos pacíficos, y menos aún en Italia. Una línea de estados tapones dividió la penín­

sula entre la parte meridional bajo control hispano -con la benevolencia de Venecia y la amistad de Pisa y

Génova-, y el centro-septentrional dominado por Francia, con Florencia, Ferrara y Bolonia como aliadas.

Bajo el rumor de las armas iba cobrando forma una común sensibilidad capaz de generar la idea de una Italia

española (Th. Dandelet), análoga al concepto de la Franco-italia desarrollado en la corte de los Valois 0. Du­

mont). En este contexto bélico la Santa Sede intentó salvar lo que quedaba del proyecto territorial de los

Borja, y celebró dos cónclaves con la intervención de un partido hispano -tan pujante como descoordinado­

que favoreció la elección de Pío 111 (22.IX.1503) y de Julio 11 (l.XI.1503) para evitar el triunfo de un candidato

francés. Isabel celebró la promoción del primero "por la excelente opinión que tenía de él", y Fernando la del

segundo, una vez confirmada su aceptación del dominio hispano sobre el reino napolitano. Mientras tanto

se conservaron las alianzas con Inglaterra casando a Catalina con Arturo (14.IX.1501) y, tras la muerte de

éste, concertando el matrimonio de la infanta con el nuevo heredero inglés, Enrique, hermano del difunto.

El conflicto de Nápoles abrió un largo contencioso que contempló tanto la reinstalación de la dinastía despo­

seída, como el traspaso del reino a Carlos, primogénito de Felipe y Juana, que había sido prometido con Clau­

dia, hija de Luis XII. La intromisión de los Habsburgo en la sucesión fue hábilmente utilizada por los franceses

para envenenar la relación de Felipe y sus suegros, especialmente tras el fallecimiento de Isabel (26.XI.1504)

que abrió la disputa sucesoria por la incapacidad psicológica de Juana. Fernando no pudo evitar que importan­

tes nobles abrazaran la causa felipista haciendo tambalear su proyecto político, pues sin el apoyo militar y fi­

nanciero de Castilla sería muy difícil conservar Nápoles y el Rosellón si se reanudaban las hostilidades con

Francia; a lo que se sumaba la apertura diplomática de Felipe el Hermoso, capaz de cortocircuitar los intereses

fernandinos en las cortes europeas.

Luis XII supo sacar ventajas del conflicto. Apoyó primero a los

Habsburgo para obtener la investidura de Milán ( 4.IV.1505), y

concertó después con Fernando la alianza de Blois (12.X.1505)

que prescribía su matrimonio con Germana de Foix, sobrina

del francés, cediendo los derechos napolitanos a su descen­

dencia. Gracias a esta inversión de alianzas el rey Católico

clausuró su enemistad con Francia,

rompió la entente

Luis-Maximiliano-Felipe y apuntaló temporalmente su "gober­

nación" en Castilla. Sin embargo, no pudo recuperar su pres­

tigio internacional ante la estrella ascendente de Felipe que se

presentaba como conciliador de Occidente Q. M. Cauchies)

atrayéndose además a sus antiguos aliados: Enrique VII, a

quien ofreció la mano de su hermana Margarita; Venecia y el

papado, que veían en el joven Habsburgo un contrapeso al

impetuoso Maximiliano; y el propio virrey de Nápoles, el Gran

Capitán, que se debatía entre la lealtad a Fernando y su obe­

diencia a los nuevos reyes de Castilla. Aunque Fernando man­

tuviera el título de Rex Hispaniae que la Curia papal continuaba

otorgándole, su imagen se deterioró a tal punto que "qualquier

principe bastara a echar al Rey destos Reynos" (G. de Ayora).

75

La ocasión se precipitó tras el desembarco de Felipe en La Co­

ruña en abril de 1506. Con el apoyo de la nobleza castellana,

el rey de Castilla arrinconó al aragonés exigiéndole la renuncia

de la "gobernación" a cambio de ciertas compensaciones que

incluían los derechos sobre Nápoles (Concordia de Villafáfila,

27.VI.1506). Paradójicamente la alianza austriaca que forjaran

los Reyes Católicos en su expansión diplomática se había con­

vertido en su elemento desintegrador. Mientras Fernando

abandonaba Castilla en dirección a Nápoles, Felipe fortaleció

Espada atribuida al

sus alianzas con Portugal y Navarra temiendo el frente que

Gran Capitán y detalle del pomo

podía abrirse con Aragón y las provincias rebeldes de los Paí­

Madrid. Patrimonio Nacional ,

ses Bajos sostenidas por Francia. No hubo tiempo para tanto.

En septiembre de 1506, se extinguió inesperadamente la vida

del joven monarca suscitando una nueva disputa por la regen­

cia entre Fernando y un Maximiliano temeroso de que su rival

despojara a su nieto Carlos de sus derechos sobre Castilla.

LA RESTA URACIÓN FERNANDINA EN EL

ME DITERRÁNEO OCCI DENTAL ( 1 5 0 7 - 1 5 1 6 )

Durante los once meses trascurridos en Nápoles, Fernando

retomó el antiguo esplendor de Alfonso el Magnánimo y el

pragmatismo de Ferrante para afianzar el nuevo reino incor­

porado a la monarquía (C. ]. Hernando Sánchez). Desde allí

replanteó su política italiana buscando la alianza con el papa­

do y pacificando los conflictos de Pisa y Génova en conniven­

cia de su aliado francés. Para atraerse a Julio II, apoyó su

campaña contra Bolonia y logró el nombramiento cardenalicio

de Cisneros -su principal aliado en Castilla-, pero no la inves­

tidura de Nápoles que el papa le ofrecía si firmaba una alianza

contra Venecia para recuperar los enclaves usurpados por ésta

en la Romaña. Fernando no estaba entonces en condiciones

de abrir nuevos frentes de batalla, ni de enemistarse con Luis

XII a causa de una precipitada alianza con Julio II. Ello explica

que al regresar a España no se detuviera en Ostia para encon-

R eal Armería (G . 29 ) .

. trarse con el papa, sino en Savona (VI. 1 507) , donde s e entrevistó con Luis para frenar el intervencionismo

de Maximiliano en Italia y en Castilla.

En aquel mapa internacional tan radicalmente cambiado, las miradas se dirigieron a la expansión veneciana

en terraferma a consta de las potencias limítrofes. La animadversión contra la Señoría cristalizó en la Liga de

Cambray (10.XII.1508), a la que se incorporó el rey Católico para recuperar los puertos napolitanos retenidos

por Venecia, oponiéndose sin embargo a la destrucción de la república planeada por Luis XII y Maximiliano

contra la voluntad del papa. Mientras tanto, Fernando recuperó la alianza inglesa concertando el matrimonio

de Catalina con Enrique VIII (VI. 1509), y restableció las relaciones con Maximiliano en la Concordia de Blois

(XII. 1509) que aseguraba los derechos de su nieto Carlos al trono de Castilla Q. M. Carretero Zamora).

La bonanza de las relaciones internacionales y el auxilio económico del papado permitió retomar la campaña

norteafricana para frenar la piratería berberisca, controlar la navegación del Mediterráneo y abrir el camino a

X

w

a:

w

�

z

�

o._

(/)

Tierra Santa. El proyecto había dado algunos resultados con la ocupación de Melilla (1497), Mazalquivir (1505)

y Cazaza (1506), pero ahora Fernando acometió las conquistas más audaces de Vélez de Gomera (23.VII. 1508),

el puerto de Orán con la ayuda del cardenal Cisneros (17.V. 1508), y las ciudades de Bugía, Argel y Trípoli

entre enero y julio de 1510. La fracasada incursión a Djerba -en el golfo de Gabes- y la desestabilización

italiana, le obligó a interrumpir el avance e intervenir en el contencioso que enfrentaba a Julio II con Luis XII

:r:

a causa del duque de Ferrara, amparado en la protección francesa para eludir sus compromisos como vasallo

o

o

z

�

z

a:

w

LL

w

o

del papa. Indignado por la prepotencia de Luis XII , el volcánico pontífice impulsó la rebelión de Génova

�

w

o._

o

a:

:::)

w

�

u

1_j

o

o._

76

contra el dominio francés y excomulgó al duque rebelde en el verano de 1509. 1509. Para atraerse al rey

Católico, le otorgó la ansiada investidura de Nápoles (7.VII. 1510) a cambio de una ayuda militar que le indis­

ponía con su aliado francés, con quien Fernando no deseaba enemistarse Q. Manglano y Cucalo de Montull).

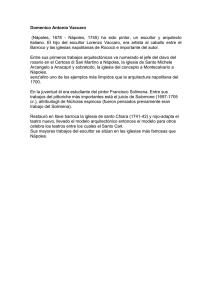

Esta m pa satírica de los principa l es soberanos europeos j ugando una partida de naipes. La conversación que sostienen Fernando el Católico

( representado a la izquierda con el collar Trastá m a ra de la Esca ma) y el rey de Ing laterra (con los tres leopardos Plantagenet) evidencia la a l ianza

h ispano-ing lesa a espa l das de Luis XI I, tocado con un som brero de flores de lis; Revers de jeu des Suysses, ( h . 1 5 1 4-1 5) . París, Bibliotheque

nationale de Fra n ce ( Esta m pes EA 1 7 Rés) .

77

Representación de Fernando el Católico como Rex Catho!icus Propagator, bajo la Bata l l a de Ostia l i b rada por León I V

contra los sarracenos (849 ) . Estancia d e l I ncendio del Borgo, M u ro S u r, h . 1 5 1 4- 1 5 1 7 . Ci udad del Vaticano, Pa lacio Apostól ico.

La convocatoria del concilio cismático de Pisa por Luis XII y la presión sobre Bolonia, enconó aún más el en­

frentamiento, arrastrando al rey Católico a firmar con el papa y Venecia la Liga Santísima (4.X.1511), extendida

después a Inglaterra. A nivel eclesial apoyó la celebración del V Concilio de Letrán convocado por Julio 11 el 18

de julio para contrarrestar la reunión pisana, y ofreció la colaboración del episcopado hispano, las universidades

y los organismos administrativos que enviaron al rey sus propuestas reformadoras Q. M. Doussinague / N. Min­

nich). En este contexto, se desencadenó una contienda propagandística entre la literatura anti-romana de cuño

francés, y la hispano-pontificia difundida en forma de documentos legales, discursos, textos proféticos y pliegos

sueltos que retomaban la imagen de Fernando como defensor de la Iglesia y paladín de la autoridad papal.

A la victoria pírrica del ejército francés en Rávena (11.IV.1512) sobre las fuerzas de la Liga, siguió el replie­

gue galo en todo el Norte de Italia, mientras Julio 11 recuperaba los territorios de sus estados, y Fernando

anexionaba el reino de Navarra a la Corona de Castilla expulsando a los Albret por incurrir en la excomu­

nión lanzada contra Francia y sus aliados (21.VII.1512). El rey también colaboró con Julio 11 para derrocar

al gobierno filofrancés de Florencia y reinstalar a los Medici en el verano de 1512, pero no logró devolver

Milán a los Sforza, ni evitar la firma de un acuerdo antiveneciano por Maximiliano y Julio 11 (25.XI.1512) que

podía provocar la basculación de la Señoría hacia Francia. En Nápoles consolidó su dominio gracias a su

acción reformadora y el prudente equilibrio entre autoritarismo real y respeto de las peculiaridades del go­

bierno local (G. d'Agostino), estableciendo unas pacíficas relaciones con Roma que le ahorraron verse in­

cluido en aquel fuori i bmrbari! que el papa dirigió contra los franceses.

En los últimos años de su reinado, Fernando intentó resolver su contencioso con Francia mediante las tre­

guas firmadas en abril de 1513, sorprendiendo a sus aliados Enrique VIII y Maximiliano (M. ]. Rodríguez

Salgado). Hubo un despliegue de embajadores en todos los frentes para promover el entendimiento, pero

el nuevo rey Francisco I, buscó sus propios acuerdos con el papa León X y el príncipe heredero Carlos de

Habsburgo, reproduciendo peligrosamente el antiguo esquema de Felipe el Hermoso. Tras la victoria de

Marignano sobre los cantones suizos, Francisco volvió a ocupar Milán y Génova, mientras Fernando firmaba

un tratado defensivo con Inglaterra (19.XI.1515) y convencía a Maximiliano de la necesidad de conservar la

unidad de herencia cediendo a Carlos el mando único sobre el imperio y todos los reinos. Tras ello se adi­

vinaba la reductio ad unum que el rey Católico promovió hasta su fallecimiento en 1516, formando un gran

espacio geopolítico que unía por el norte el arco de España-Flandes-Imperio, y por el sur el reino de Nápo­

les y las islas del Mediterráneo. Bajo este imponente caparazón se ocultaban tensiones no resueltas y graves

discontinuidades territoriales, pero la integración alcanzada en lo que más tarde será el imperio carolino era

tan evidente que no es factible mantener que en 1516 se abriese una nueva etapa en la política internacional.

Puede ser que Fernando no fuera un revolucionario innovador (L. Suárez Fernández) y que actuara como

"un político pragmático con ciertas ventajas añadidas" (E. Belenguer). La actividad que hemos descrito re­

fleja una mentalidad estratégica capaz de jugar en diferentes escenarios sin perder de vista sus sutiles y

X I

w

a:

w

<(

z

<( �

(l..

(/)

:r:

c) l

complejas conexiones, ni su visión de conjunto. Una rara habilidad que ha llevado a considerarle un prag­

mático realista y, al mismo tiempo, un gran visionario (F. Kubiaczyk). Sus contemporáneos advirtieron la

"gran fortuna" que le acompañó, concluyendo que "desde Carlomagno hasta aquí no ha existido en toda la

cristiandad un príncipe semejante" (F. Guicciardini), como confirmó León X al hacerle representar junto al

emperador franco en las estancias vaticanas. Es la mirada italiana que invita al historiador a valorar la obra

fernandina desde la saludable distancia de los siglos.

o

Fernand Braudel consideró que la opción imperial frustró el destino euroafricano iniciado en la campaña

<( n

z

a:

w

lL

w

o

granadina, sustituyéndolo por un proyecto euroatlántico que atrajo los recursos militares a un pulso sin

sado y unió los dos grandes ejes europeos -el espacio atlántico y el mediterráneo- en un destino imperial

<(

w

de confines oceánicos. Tras este extraordinario tapiz se ocultan los nudos e hilos aparentemente inconexos

o

a:

::::J

w

nes de sus reinos en un proyecto común de expansión. Al recordar a este príncipe aragonés que con 21

z

CL I

cuartel con Francia. Sin embargo, reducir la política de Isabel y Fernando a este antagonismo supone olvidar

la fuerza integradora de un proyecto que superó las rivalidades de las pequeñas unidades políticas del pa­

de la zigzagueante diplomacia de un monarca que logró unir los intereses dinásticos y las distintas tradicio­

años recibía el Toisón mientras pactaba alianzas con sus parientes napolitanos, no es difícil advertir la co­

herencia y la genialidad de aquel hombre que abrió los reinos hispánicos a una Europa que, sin su legado,

no habría sido la misma.

BIBLIOGRA FÍA

BELENGUER, Ernest, Fernando el Católico: un monarca decisivo en las encrucijadas de su época, Barcelona, 1999.

CAUCHIES, Jean-Marie, Philippe le Beau: le dernier duc de Bourgogne, Turnhout, 2003.

CENTELLAS SALAMERO, Ricardo (coord.), Ferdinandus Rex Hispaniarum: príncipe del renacimiento, Zaragoza, 2006.

DEL VAL VALDIVIESO , María Isabel, "La política exterior de la monarquía castellano-aragonesa en la época de

los Reyes Católicos", Investigaciones Históricas, 16 (1996), pp. 11-27.

DoussrNAGUE, José María, La política Internacional de Fernando el Católico, Madrid, 1944.

Fernando el Católico y el cisma de Pisa, Madrid, 1946.

El testamento político de Fernando el Católico, Madrid, 1950.

EGmo, Aurora, y LAPLANA, José Enrique (eds.), La imagen de Fernando el Católico en la Historia, la Literatura

y el Arte, Zaragoza, 2014.

FERNÁNDEZ DE CóRDovA MrRALLES, Álvaro, Alejandro VI y los Reyes Católicos. Relaciones político-eclesiásticas

(1492-1503), Roma, 2005.

"Reyes Católicos: mutaciones y permanencias de un paradigma político en la Roma del Renacimiento",

en Carlos José HERNANDO SÁNCHEZ (coord.), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad

Moderna, Madrid, 2007, pp. 133-154

"L'impact de la Bourgogne sur la cour castillane des Trastamare", en Werner Paravicini (dir.), La cour

de Bourgogne et l'Europe. Le rayonnement et les limites d 'un modele culture!, París, 2013, pp. 593-630.

"Diplomáticos y letrados en Roma al servicio de los Reyes Católicos: Francesco Vitale di Noya, Juan

Ruiz de Medina y Francisco de Rojas", Dicenda: Cuadernos defilología hispánica, 32 (2014), pp. 113-154.

"El rey Católico de las guerras de Italia. La imagen de Fernando el Católico entre la expectación profé­

tica y la tensión internacional (1493-1504)", Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios

Medievales, 25 (2015) (en prensa).

GóMEZ MoRENO, Ángel, y JIM�NEZ CALVENTE, Teresa, "El reinado de los Reyes Católicos: buenos tiempos para la

épica", en José Lara Garrido y Raúl Díaz Rosales (eds.), La épica culta en España, Málaga, Málaga, 20 14,

pp. 1-39.

GALAsso, Giuseppe, y HERNANDO SÁNCHEZ, Carlos José (dir.), El reino de Nápoles y la monarquía de España.

Entre agregación y conquista (1 485-1535), Madrid, 2004.

HERNANDO SÁNCHEZ, Carlos José (dir.), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna,

vols. I-II, Madrid, 2007.

KoHLER, Alfred, y EDELMAYER, Friedrich (eds.), Hispania-Austria: los Reyes Católicos, Maximiliano I y los inicios

de la Casa de Austria en España, Oldenbourg, 1993.

KuBIACZYK, Filip, Entre guerra y diplomacia. Fernando el Católico y la política exterior de España de 1 492 a

151 6 (tesis doctoral inédita), Universidad de Zaragoza.

LADERO QUESADA, Miguel Ángel (dir.), Reyes Católicos y su tiempo. Repertorio bibliográfico, vols. I-II, Madrid, 2004.

Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos: Nápoles y el Rosellón (1494-1504), Madrid, 2010.

La España de los Reyes Católicos, Alianza, Madrid, 2014.

Y CucALO DE MoNTULL, Joaquín (Barón de Terrateig), Política en Italia del Rey Católico (150 7-151 6) .

Correspondencia inédita con el embajador Vich, vols. I-II, Madrid, 1963.

MANGLANO

MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel, Arte y diplomacia en el reinado de los Reyes Católicos, Madrid, Fundación Uni­

versitaria Española, 2003.

NIETO SoRIA, José Manuel, "Conceptos de España en tiempos de los Reyes Católicos", Norba. Revista de his­

toria, 19 (2006), pp. 105-123.

OcHoA BRuN, Miguel Ángel, Historia de la Diplomacia Española, vol. IV, Madrid, 1995.

Miscelánea diplomática, Madrid, 2014.

PARISI, Ivan, La corrispondenza italiana di joan Ram Escriva, ambasciatore di Ferdinando il Cattolico (3

maggio 1 484 - 1 1 agosto 1 499), Battipaglia, 2014.

PÉREZ, Joseph, "Los hijos de la reina: la política de alianzas", en Pedro NAvAscuÉs PALACio, (coord.), Isabel la

Católica: reina de Castilla, Madrid, 2002, pp. 53-84.

RoDRÍGUEZ SALGADo, María José, "La Granada, el León, el Águila y la Rosa (las relaciones con Inglaterra 14961525)", en Ernest BELENGUER CEBRIA (coord.), De la unión de coronas al Imperio de Carlos V, vol. III,

Madrid, 2001, pp. 315-356.

RucQuor, Adeline, "Por la nasción de España: Castilla en el concierto europeo del siglo XV" , en Alonso, Be­

goña (ed.), Arquitectura Tardogótica en la Corona de Castilla: trayectorias e intercambios, Sevilla,

2014, pp. 13-32.

Rurz IBÁÑEZ, José Javier, y MAZÍN, Óscar (eds.), Las Indias Occidentales: procesos de incorporación territorial

a las monarquías ibéricas (siglos XVI a XVIII), México, 2012.

SALVADOR EsTEBAN, Emilia, "De la política exterior de la Corona de Aragón a la política exterior de la Monar­

quía hispánica de los Reyes Católicos", en RrBoT GARCÍA, Luis Antonio, y VALDEóN BARUQUE, Julio (dir.),

Isabel la Católica y su época, Valladolid, 2007, vol. I, pp . 731-746.

SALVADOR MIGUEL, Nicasio, La guerra de Granada (1482-1492). Repercusionesfestivas y literarias en Roma (en

preparación).

SESMA MuÑoz, José Ángel, Fernando de Aragón: Hispaniarum Rex, Zaragoza, 1992 - "¿Nueva monarquía de

los Reyes Católicos?, Aragón en la Edad Media, 19 (2006), pp. 521-534.

SuÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, Política internacional de Isabel la Católica. Estudio y documentos, vols. I-VI, Valla­

dolid, 1965-2002.

Los Reyes Católicos, vols. I-IV, Madrid, 1989-1990.

Claves históricas en el reinado de Fernando e Isabel, Madrid, 1998.

ToRRE ,

Antonio de la, Documentos sobre las relaciones internacionales de los Reyes Católicos, vols. I-VI, Bar­

celona, 1949-1966.

VILLANUEVA MoRTE, Concepción, y FERNÁNDEZ DE CóRDOVA MIRALLES , Álvaro, Juan Claver, embajador de los Reyes

Católicos en la Italia del Renacimiento (en preparación).

VILLA PRIETO, ]osué, "El saber geográfico en una época de transición. La representación de Europa en los

tratados españoles del cuatrocientos", Territorio, sociedad y poder: revista de estudios medievales, 7

(2012), pp. 191-220.

VICÉNS I VIVES, Jaume, Fernando el Católico príncipe de Aragón y rey de Sicilia, 1 458- 78, Madrid, 1952.

Fernando JI de Aragón, Zaragoza, 1962.

X

��

w l

:::

¡

z

<t:

o._

�,

:r:

gl

z

�'

�1

�1

o._

��

�'

-

w l

f-

�

o._

1

ji

80 !

-�