ARTIGAS tal cual fue - Fundación Vivián Trías

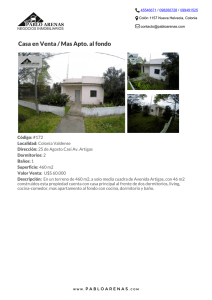

Anuncio