Untitled - Inicio Revista Nuevos Días

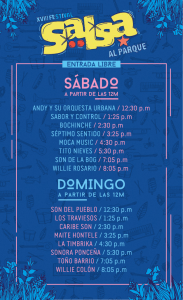

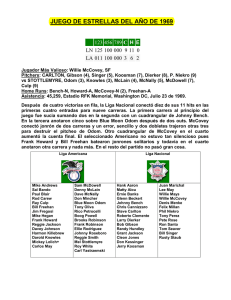

Anuncio