La agachadiza común en España

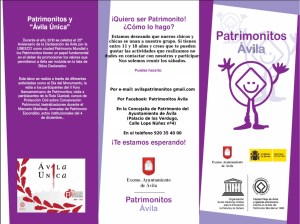

Anuncio