Lengua Española - Bienvenida a la UNAM

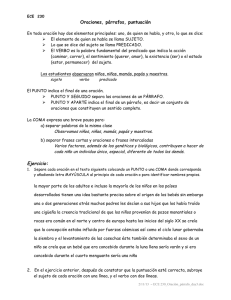

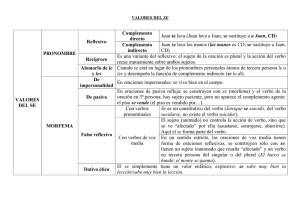

Anuncio