Cuentos valencianos

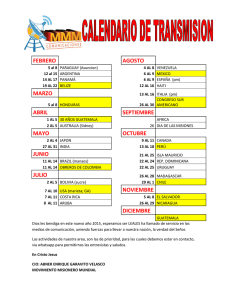

Anuncio