Herman Melville. Querido Herman, querido Nath, por Almudena

Anuncio

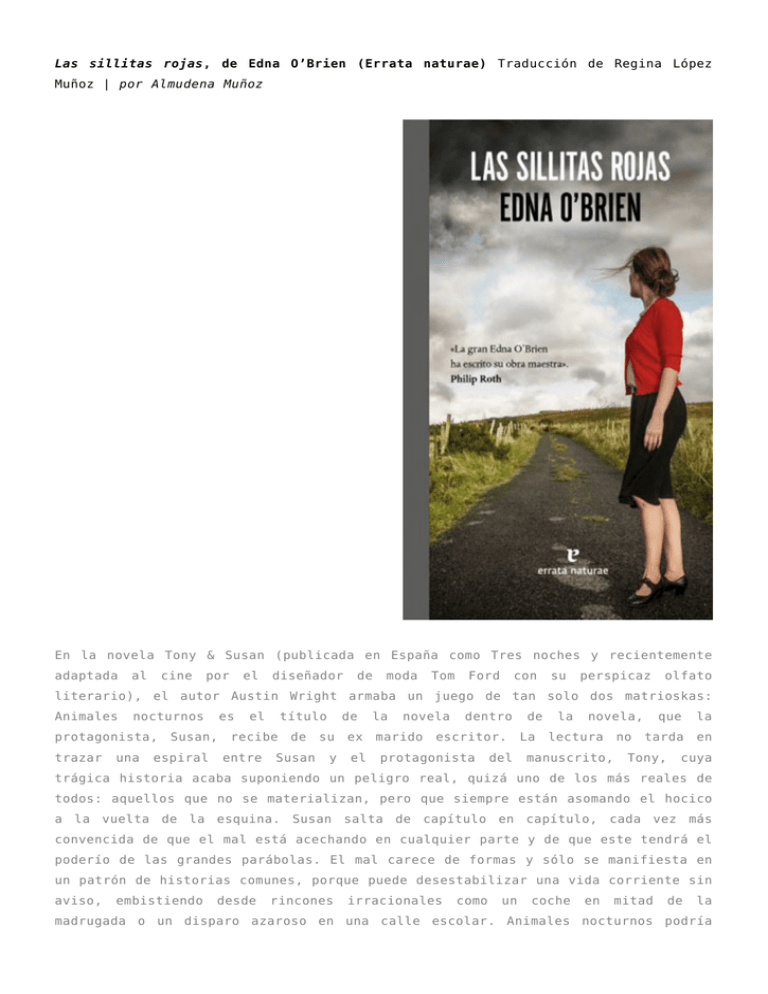

Las sillitas rojas, de Edna O’Brien (Errata naturae) Traducción de Regina López Muñoz | por Almudena Muñoz En la novela Tony & Susan (publicada en España como Tres noches y recientemente adaptada al cine por el diseñador de moda Tom Ford con su perspicaz olfato literario), el autor Austin Wright armaba un juego de tan solo dos matrioskas: Animales nocturnos protagonista, trazar una es Susan, espiral el título recibe entre de Susan de su ex y el la novela marido dentro escritor. protagonista del de La la novela, lectura manuscrito, no que la tarda en Tony, cuya trágica historia acaba suponiendo un peligro real, quizá uno de los más reales de todos: aquellos que no se materializan, pero que siempre están asomando el hocico a la vuelta de la esquina. Susan salta de capítulo en capítulo, cada vez más convencida de que el mal está acechando en cualquier parte y de que este tendrá el poderío de las grandes parábolas. El mal carece de formas y sólo se manifiesta en un patrón de historias comunes, porque puede desestabilizar una vida corriente sin aviso, embistiendo desde rincones irracionales como un coche en mitad de la madrugada o un disparo azaroso en una calle escolar. Animales nocturnos podría haber existido como una thriller, escalofriante elementos atroces. ejercicio metanarrativo novela y La independiente, crudo; segunda que una pieza capa, la pretenda pero de voz entonces género que combinar legitimada concierne dos sería a ideas un para Susan, simple retratar no aisladas es que un había almacenado su autor, como una cena improvisada entre distintos recetarios, sino la pregunta más atroz de todas: ¿debo leer esto? En un momento dado, Susan reflexiona acerca de los diálogos novelescos, que ella percibe como animales aplastados en los arcenes de la carretera. El lector se acerca a observarlos sin miedo, incluso con asco fascinado. No entrañan ningún peligro, pero son horribles; vistos a oscuras, a solas, nadie te juzga por ser un morboso, por reflexionar sobre ti mismo, tus decisiones pasadas, tu familia, tus deseos, en los contornos pelados de un ser que ya no es nada. Abre Edna O’Brien su novela con una acotación periodística: las sillistas rojas del título que en 2012 fueron colocadas en hilera para representar a los 643 niños asesinados durante el conflicto de Sarajevo. Pero imaginar sillas, sillas de plástico rojo, hace pensar también en estampas frívolas, en calles más pequeñas donde las señoras se reúnen a la hora del fresco estival para armar corrillos y comentar las noticias a lo alto y ancho del barrio y el mundo. Se entremezclan en Cloonila, el pueblo ficticio de esta historia de O’Brien, ambos telares, el del gran mundo y el de lo cotidiano, el de los temas de prensa y las imprensiones locales, baladas provincianas, a un que visitante aún que vocalizan bebe vino como templado si y estuviesen se llama recitando Yeats. A viejas pesar de dividirse en tres localizaciones tan distintas entre sí —la mencionada Sarajevo, Irlanda y Londres—, el libro arriesga su ritmo a una danza embriagada y perversa entre esos dos polos opuestos, el cuento de los pookas y las hadas y el terror de los francotiradores y los soldados. Se diría Susan, el lector, ¿debo leer descripciones tan detalladas y estomagantes después de haberme dado una vuelta por esta vida inocente, habitada por estereotipos (y toda rutina es en sí un esterotipo personal): los irlandeses que beben café con crema y whiskey, corean melodías populares en los pubs y van de la iglesia a las casas de sus vecinos cargados de secretillos sexuales? Mientras los círculos literarios se preguntaban si Elena Ferrante sería un hombre o una mujer, no cabe ninguna duda de que Edna O’Brien, aun siendo mujer, escribe como un hombre implacable y tremendamente escéptico y cruel con el sexo femenino. Su saga sobre Kate y Baba ya lucía una visión depresiva y dura acerca de la amistad y la vida de dos mujeres, aun atadas a un contexto histórico poco amble con ellas. En este siglo XXI, a las puertas de su despedida final, O’Brien no ha cambiado su tono y continúa sin ablandarse a los métodos y estilos de otras escritoras de su generación. La mirada de O’Brien procede de un tiempo abrasivo que, no obstante, se amolda perfectamente al cinismo contemporáneo, a la sensación de derrota e impotencia generalizada, y hace de la guerra de Sarajevo un telón sobre el que reflexionar en cuanto a temas y formas, en especial en lo que atañe a la representación del mal. ¿Hay diferencias entre el mal en el periódico y el mal en la literatura? ¿Acaso no es legítimo hacer ficción de dolores recientes si seguimos siendo capaces de deleitarnos con comedia de costumbres y mitos feéricos? ¿Es viable crear poesía a partir de materias primas diarias, como esas fotografías de víctimas: una niña tiroteada es un reguero de pétalos de rosa? ¿Puede sostenerse la novela que lo mismo concede a un personaje la cura sobre su frigidez que somete a otro a una violación excesivamente gráfica? Tal vez, haciendo de tripas corazón y mirando de cerca ese embrollo, ¿no está O’Brien representando algo más grave que la guerra y que la clásica división entre corderos y lobos, lo incapaces que somos de leer la novela dentro de la mentira que nos contamos? […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir La selección natural, de Charles Darwin (Nórdica) Ilustraciones de Ester García. Traducción de Íñigo Jáuregui | por Almudena Muñoz Resulta tentador Charles Darwin imaginar a bordo cómo del habrían Beagle y quedado alrededor registradas del las mundo en peripecias de circunstancias contemporáneas. ¿Cuántos tweets diarios, cuántas horas de vlog publicadas en un horario tan cambiante que obliga a un seguimiento feroz y sediento? Y, sin embargo, los testimonios sobre grandes aventuras de otras épocas se conservan en formatos de una brevedad que cuesta creer y envueltos en cierta paciencia y calma ajenas al exotismo de los hechos en que se basaron. Son libros, diarios, misivas, retazos compactos, asociados a algún medio de transporte que inspira el deseo de viajar o, más bien, de sentirse trasladado mentalmente a lugares que uno apenas es capaz de imaginar de modo sensorial. El Electra de Amelia Earhart, el Endurance de Shackleton, el Lockheed Lighting P38 de Saint-Exupéry, el Endeavour de James Cook. El vlog, con su inmediatez y su POV agresivo, sólo puede inspirar un exceso de información, nostalgia o envidia por una experiencia que parece tan cercana y comprensible: cada siglo tiene sus propias gafas de realidad aumentada sujetas con velcro. Antes que un pionero o un científico trajeado con la etiqueta de los salones de fumar y las academias, Darwin era un buscador de historias, obsesionado con un tejido universal que acabaría explicando la cronología biológica y geológica del planeta Tierra, desde los átomos invisibles hasta las manías provincianas que nos gusta pasar por alto. A veces el lector podría dudar de si Darwin deseaba sus hallazgos para agricultores, vincularlos o es que su a anécdotas rastreo cotidianas, innato y de fascinado le campos, hacía árboles ver todos y los relatos de la vida bajo un mismo foco de luz reveladora. Lo cierto es que Darwin no escribía como un científico, sino como un editor literario. Aunque La selección natural no es el documento completo de su registro del viaje del Beagle, en sus propios términos significa un ejercicio de síntesis y de fluidez narrativa que va más allá de la rapidez por defender una tesis radical en su tiempo. Las pasiones más dichosas suelen condensarse en un chiste o una carcajada en el puerto, frente a las que son melancólicas y recrean constantemente el viaje; tal vez ese sea el motivo por el que Moby Dick, en comparación, sea un libro tan largo. Esa manía o tropo de Darwin por contrastar de continuo la cotidianidad (al menos la que atañe al lector inglés que conoce las costumbres del campo) con las increíbles bellezas de otras latitudes, y que tiñe sus textos de un tono humilde, encierra un significado poderoso. No es sólo que a día de hoy sigamos regidos por la teoría de la evolución en los ámbitos más insospechados (la lógica del patio de escuela, la poda de plantas de interior, la selección de estudiantes o personal, la competencia crisis de en las baldas inmigración desarrollando una y del los discusión supermercado, consejos templada entre de los precios terapeuta). el gran mundo de De y la quinoa, fondo, sus se efectos las está en el entorno familiar y la vida privada. Darwin regresa cambiado, quizá no tanto como muestran las bellas ilustraciones de Ester García, fantasmas a caballo entre el realismo y el juego de recortables, entre el salvajismo social y animal. Volverá a casa un hombre que ha comenzado sus notas con esa idea tan pesimista sobre el reinado de la supervivencia, y que escribe conclusiones como que «la muerte suele ser rápida y los fuertes, sanos y felices sobreviven y se multiplican». Es posible que el científico que escribe algo tan descarnado debiera afrontar la lucha por la supervivencia como una de las muchas preciosas metáforas que emplea en sus escritos. La lucha es un duelo, preguntarse si el hombre piensa más allá de si puede sobrevivir: ¿es que quiere sobrevivir? Años después de aquel viaje, Darwin perdería a una de sus hijas predilectas, Annie, y sus descubrimientos le habrían dado la razón al dolor profundo e inevitable, aunque la injusticia no encuentre cura en la Naturaleza. Muchísimo tiempo después, un descendiente de Darwin encontraría la caja de Annie, repleta de varios mementos de sus dolidos padres. Un día alguien, sin motivos religiosos, empezará a levantar la voz contra Darwin, o contra Einstein o Marie Curie, del mismo modo en que surgen aficionados y especialistas empujando a golpe de bayeta los bustos de Shakespeare y Homero. Mientras tanto, sus textos no sólo se reimprimen con interés científico, sino que se han infiltrado en prácticas narrativas: La selección natural explica muchos lugares comunes preciosistas que de la colman ficción a e través inspira del ojo a todo esa sed un género invasiva de por documentales acceder a lo recóndito y vulgarizarlo (no en vano, a pesar de todas sus magníficas intenciones, los descubrimientos naturalistas condujeron a la extinción de ciertas especies que hoy sólo conservamos en estampados de corbatas, como el dodo). Leer reflexiones antiguas, que plantean más preguntas que certezas, equivale a visitar gabinetes de taxidermia o escuchar cuentos de terror, pues nos alejan del tedio que supone lo vivo, la misma especie a la que pertenecemos y que ya no despierta otra cosa que un riesgo predecible, plagado de locuras y estupideces que dejan de ser extrañas. En la búsqueda de la maravilla, de los seres y paisajes que llevan siglos repitiendo sus inocentes rutinas, se halla el valor de Darwin y una lección tan fatal como hermosa. […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir Botanicum, de Katie Scott y Kathy Willis (Impedimenta) | Traducción de Miguel Ros González | por Almudena Muñoz El lector pasa a menudo por las páginas como los pies sobre la Tierra; damos tan por sentado un paisaje precioso que, como decía Iris Murdoch, mientras cualquier alienígena se maravillaría ante una simple flor, nosotros apenas sabemos nombrarlas. Mientras en los plenos y en las salas de los colegios se discute si resulta equitativo el reparto entre horas de letras y ciencias, y (muy legítimamente) cuál es el orden y peso adecuados para los números, los versos y las notas musicales, en las aulas no sólo faltan plantas, sino que apenas se enseña al niño a distinguirlas. Aunque todos los conocimientos son enriquecedores e imprescindibles, la ignorancia sobre el paisaje acaba pesando sobre todo aquel que no escoja un sendero especializado. Puede que distinguir un álamo de un olmo (¿acaso le han aparecido en la mente imágenes claras al leer esos nombres?) no fuese nada útil, pero sí un acto de justicia hacia nuestro planeta. Tan embebidos por la vida ordinaria, relegamos a un segundo plano lo que ciertamente es el fondo de nuestras funciones cotidianas. Según el horario común, sólo en sábados, domingos y festivos la vista se relaja y una óptica poco usada y, por tanto, con bastante desenfoque, comienza a fijarse en los árboles, las flores y las macetas mustias y desatendidas durante la semana. Un paseo por el campo, unas correrías con el perro por el parque, una visita al jardín botánico. Kathy Willis, conservadora jefe en los famosos Kew Gardens de Londres y coautora de Botanicum, debe experimentar de primera mano ese salto entre la vegetación encapsulada en un edificio espectacular y la rutina urbana sólo salpicada por los carromatos chic que venden las suculentas de moda. De algún modo nos hemos acostumbrado a que las señas de identidad del planeta sean decoraciones costosas, un frondoso salvapantallas que sólo podemos apreciar con la mediación de un monitor, de un cristal o de una costosa entrada. O, como es el caso de Botanicum, de papel, que no deja de ser un acercamiento más poético (sostenibilidad aparte) a la esencia de los árboles. Los lectores reaccionan como esos paseantes de fin de semana, apartando los objetivos prácticos y escogiendo fijarse en la floritura, el detalle oculto, los trasfondos contagia de a la la narrativa lectura y del los día ojos a día. En persiguen ocasiones, únicamente el la ritmo trama; habitual pero en se los momentos adecuados sabrá detenerse a valorar lo que el colegio nunca le enseñó y lo que la vida le impide apreciar. El tiempo se congela y la imaginación se dispara ante las orquídeas de El sueño eterno, los rododendros de Manderley, las rosas amarillas de la condesa Olenska, el par de extrañas flores blancas que trae La máquina del tiempo, las espuelas de caballero, los guisantes de olor, las lilas y los claveles ejemplares, de tanto la en señora las Dalloway. mesas (porque Tan desacostumbrados tener flores frescas a encontrar parece esos una cara frivolidad) como en los jardines (extraño lujo para la mayoría de las familias), lector y autor enseguida añaden un significado simbólico, recordando las rosas medievales, las violetas que bañan a Ofelia, el albaricoque de Ricardo II. Pero no todo tiene un doble sentido. El sentido más puro posible es revelar, de forma directa y honesta, la belleza de los alrededores. La inspiración ante cualquier curiosidad, sobre todo de la que se desvía de las ramas marcadas por los planes educativos visuales y ilustrados las por agendas Katie mediáticas. Scott Ante constituyen el ese propósito, perfecto los complemento museos a las lecturas de trama, a los saberes de moda y a la animación que bascula entre el cómic naíf y el hiperrealismo. Recuperando el estilo y el espíritu de aquellos antiguos infolios diseñados por viajeros que todavía tenían el privilegio de descubrir un mundo virgen, Scott diseña láminas festivas y sugerentes que invitan a plantearse preguntas sobre el parque, los jardines de pago y las macetas. Kathy Willis sabe escoger aquellos especímenes que capturan la atención de los visitantes de Kew Gardens (las orquídeas y las plantas carnívoras) y de otros más vulgares que encierran maravillas nunca vistas en las baldas del supermercado (la calabaza o las gramíneas). El recorrido es ligero y riguroso, como esas galerías que permiten centrarse en el plano sensorial o tomar notas frenéticas para investigar, escribir y dibujar más tarde. En cualquier caso, un estímulo suficiente como para adquirir esa conciencia sobre los alrededores y la vida que nos sustenta que normalmente creemos vedada a los personajes de ficción y a los poetas: Stendhal viendo el amor en la hiedra, Keats en las ramas primaverales y Robert Frost en los abetos de Nochebuena; todos ellos como los niños de La materia oscura que suspiran en el jardín botánico de Oxford: separados por el tiempo o el espacio, la vegetación y los libros continúan respirando igual en todas partes. […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir El libro de los libros, de Quint Buchholz (Nórdica) | por Almudena Muñoz Dicen que una imagen puede dejar sin palabras, pero lo cierto es que a menudo sucede todo lo contrario: torrentes escritos buscan rellenar el espacio entre dibujo y marco, encontrar guiones en cada grieta del acrílico, intelectualizar las flores, las poses, las paletas empleadas. Y qué decir de los afluentes coloridos que pretenden llenar de imágenes la monocromía de un texto: las opulentas fotografías que recrean cuentos infantiles, Millais adaptando a Tennyson. Resulta tan común la acepción del escritor como fabulador de su autobiografía, que cuando este se acerca a otras disciplinas artísticas parece tener que hacerlo de puntillas, como espectador camuflado una vez que se han diluido las luces del foyer, negando cualquier intento de conectar su tediosa tarea de estudio a otras prácticas más manuales y místicas. Sylvia Plath (quien también podría haber ilustrado sus propios poemas, como da cuenta otro volumen de Nórdica, Dibujos), Allen Ginsberg, inspiradas por W. óleos H. más Auden, Anne clásicos o Sexton o Philip contemporáneos, Larkin desde labraron Bruegel el piezas Viejo a Picasso. Leídos sus resultados, la unidad entre imagen y palabra surge quizá como el picor de la perpetuación artística antes que la necesidad de ubicarse cardinalmente ante la obra de otro artista. Al ofrecerle una ilustración al escritor, la disyuntiva se despliega entre lo que la imagen puede inspirar o el modo en que la imagen puede ser homenajeada, sin que exista un espacio de fusión entre esas dos vocaciones. El reparto de los dibujos de Quint Buchholz entre 46 autores pareció provocar ese efecto divisorio en el grupo: mientras unos optan por escribir algo obligatoriamente discurso propio que podría sujeto vivir a sin la compañía haber visual, conocido otros nunca a deslizan su un (supuesta) ilustración de partida. Las reflexiones acerca de los hilos forzados entre las artes visuales y las escritas dan paso al debate sobre la propia naturaleza del libro. ¿Qué es creación un que libro de no puede los libros: subsistir sobre sin un el libro formato como objeto, material? Las o el libro como ilustraciones de Buchholz atañen ciertamente a esas dos definiciones, a la presencia constante del libro en la vida cotidiana. Las historias, que proceden de lugares abstractos y pueden subsistir de formas misteriosas, no necesitan de por sí un libro. Pero sin él no existirían las autorías, y por eso los escritores y poetas escogidos para este experimento se esfuerzan en volcar su voz reconocible, la que asociamos más a sus apellidos que a las imágenes de Buchholz. La vida a punto de hacerse ensayo de Sebald. El chiste escatológico de Eduardo Mendoza. La filosofía corporal de Susan Sontag. El enamoramiento anglófono de Javier Marías. La corriente de conciencia de una ciudad de Amos Oz. El obituario sobre la inocencia de Ana María Matute. Leer El libro de los libros se asemeja a adoptar el papel de profesor que revisa los deberes de escritura de una clase talentosa e irregular: unos se decantan por lo formulaico («Había una vez…»), otros por la pereza («Describamos qué es lo que estamos viendo en este dibujo…»), los más por impresionar al tutor, robar un detalle de la imagen y volcar alguna reflexión que hasta entonces no había tenido cabida en sus poemas o novelas El mismo Buchholz desempeña una función confusa, puesto que se le ocurrieron 46 ilustraciones surrealistas y simbólicas que necesitan encontrar un significado a posteriori, así como su estilo< replica en un territorio apócrifo a Magritte y Hopper. Tal vez el lado más práctico y menos evidente de la propuesta sea dejar que el lector consuma las imágenes y los textos para decidir si están bien emparejados, como en un juego de mesa. Si fue el azar lo que entregó cada lámina a un autor, lo que escogió a esos 46 autores y no a otros, lo que les hizo fijarse de un modo y no de otro (¿por qué Tomeo interpreta que la protagonista de su ilustración, de espaldas al observador, es una anciana?), entonces el libro de los libros (de cualquier libro) también puede entenderse como una bonita mentira. […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir El universo en tu mano, de Christophe Galfard (Blackie Books) Traducción de Pablo Álvarez Ellacuria | por Almudena Muñoz Una pequeña anécdota puede dar cuenta de la grandeza soterrada en el día a día de la vida científica: durante la década de 1940, la NASA comenzó a incluir en sus equipos a mujeres con alta preparación; a pesar de todo, de ellas se esperaba que llegasen a la oficina con algún chupete y restos de un desayuno caótico enganchados al portafolios. Una de estas empleadas, Barbara Canright, encargada de calcular la órbita de un importante satélite, recibió de su novio horas antes del lanzamiento unos ánimos más apropiados para el escolar que se enfrenta a un examen corriente. En el fondo, no pasaría nada si el satélite se estrellaba. Él seguiría queriéndola, la acogedora casa continuaría esperándola, sus colegas no se lo reprocharían porque, en fin, era una mujer trazando cálculos. Miles de millones de personas sobre la Tierra jamás se enterarían de que un cacharro metálico se había propulsado hacia el cielo (o hacia el suelo del desierto). El universo es algo que está allá arriba, pero que sólo forma parte de la vida privada: la solitaria vida del investigador, los terrores vitales del observador ocasional. Resulta tentador imaginar a Canright sentada en la mesa de su cocina, en penumbra y con las palmas extendidas, respirando hondo y horrorizada ante la tarea de compaginar demasiadas responsabilidades cotidianas. Pero esas mujeres continuaron trabajando, aunque lo hicieran vestidas de tópico: ahí quedaron, en fotografías de grupo, luciendo faldas de espiga y victory rolls, sonriendo como si estuviesen a punto de servirle dos dedos de whisky a todos los socios en la sala de juntas. Sin embargo, después del retrato regresarían a sus máquinas y hojas de cálculo, quizá pensando de vez en cuando en qué habría que descongelar para la cena. Aunque parezca tangencial, esta quietud invisible en los trabajos espaciales tiene mucho que ver con la forma en que Christophe Galfard aborda su guía del curioso galáctico. Como todas las cosas demasiado evidentes y expuestas a la vista, el universo es pasado por alto todos los días y sus noches. Es un escenario que se da por sentado, como el suelo terrestre y cualquier otra ley física que Galfard desmonta para intentar volver a fascinarnos. El problema al que se enfrenta la astrofísica frente al gran público, como cualquier otra rama científica, es la poderosa indiferencia de partida. Una lección sobre las estrellas o las ondas gravitacionales llama a la puerta como aquellas primeras y primordiales mujeres de la NASA: su aparición debería pasmar, reconsiderar las bases de la rutina, cambiar radicalmente convenciones de un planeta pequeño y adormilado. Desde luego, no lo hace. Nada más hay que ver la forma en que la ficción consigue popularizar a la ciencia, convirtiéndola en un objeto de fácil consumo gracias a la parodia y a fabricar chistes con la ignorancia (de modo que el ignorante siempre sea quien sale riendo). Eso es el Big Bang Theory (CBS, 2007) para las masas, mientras Donna Clark en Halt and Catch Fire (AMC, 2014), que también es brillante con los circuitos, los códigos y las corrientes eléctricas, vive en la penumbra de Barbara Canright, recibiendo el paternalismo de su marido y colegas y untando sándwiches de mantequilla de cacahuete. Es curioso que dos ficciones tan opuestas transcurran entre la oficina y la cocina, como si el proceso de reflexión teórica necesitase un entorno árido y otro para los estiramientos prácticos. O tal que si la dinámica entre la persona de ciencia y la persona normal, entre lo masculino y lo femenino, se aferrase a un sistema binario, simplista y perjudicial, para no caer en la locura que inspiran los desafíos del universo. Tal vez pensando en esa clase de ficciones audiovisuales, o quizá como un instinto natural que imita a su costumbre diaria, Galfard también construye su lección entre la oficina y la cocina, que aparece además como un escenario propuesto para la especulación. Sirviéndose de estrategias descriptivas propias de una sesión de yoga y del punto de vista de esos vídeos de YouTube sobre jóvenes ascendiendo sin correas por espacios altísimos y peligrosos, Galfard da instrucciones al lector, con cierto humor pero sin dotarlo de paternalismo, para que viaje mentalmente desde una isla exótica hasta los confines de las galaxias, pasando por un avión futurista y un café frente a la nevera. La técnica funciona porque, si esta no es la manera en que deberían escribirse los ensayos, sí es el método, entre participativo y embelesado, que debiera emplearse en los libros de texto y en las charlas de padres a hijos. La guía propuesta en El universo en tu mano es suficientemente científica y divulgativa, y aunque su esfuerzo se centre en lo segundo, no olvida los apuntes melindrosos que haría el lector más versado, conciliando el cisma de los dos mundos que separan los senderos universitarios y el reparto de tareas domésticas. Galfard sabe inaugurar el libro por lo más atractivo: el espacio exterior y la astronomía de la espectacularidad que genera pasiones visuales y existenciales en Elon Musk, Terrence Malick o Christopher Nolan. A partir de ahí el terreno se irá resecando, hasta la aridez de la física cuántica y de los átomos y fuerzas invisibles que el autor resuelve con su elocuencia. En ese sentido, Galfard no se deja nada en el tintero, y reivindica de continuo a los grandes descubridores de la física y la química, con sus respectivos Premios Nobel, aunque a la hora de citar nombres femeninos, en el texto y la bibliografía (¿Maria Mitchell, Vera Rubin?), a Galfard le baste con mencionar a Marie Curie, como si fuese una cita obligada. Por muy lejos que viajemos, mediante sondas o libros sugerentes, todavía quedarán unas cuantas verdades (y la inteligencia humana, que diría Stephen Hawking) por desenterrar en la Tierra. […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir Mujeres excelentes, de Barbara Pym (Gatopardo) Traducción de Jaime Zulaika | por Almudena Muñoz Una pequeña fotografía en blanco y negro muestra la vivienda de Barbara Pym en un pueblecito de Oxfordshire. El edificio es del montón, ideal para la nostalgia británica que siempre late con más fuerza fuera de Inglaterra; paredes, tejados y muretes de piedra, marcos blancos, un gran seto bien podado, un farolillo. En este escenario, podría ambientarse un asesinato cometido con algún objeto vulgar, como un terrier de porcelana o el atizador de la chimenea; o la reunión entre un marinero y su prometida ya arrugada por la espera; o la escapada de un amante que emplea la puerta trasera mientras el marido aparca en el establo, que en realidad es un garaje. Esta fachada es una hoja en blanco para la literatura inglesa, capaz de ver diez géneros distintos, el drama y la sátira, en la misma esquina del vecindario. Una alegre diversidad que no parece trasladarse con la misma riqueza al tejido real, en especial ahora que el hecho de ser británico se ha vuelto más confuso que nunca, incluso para sus propios ciudadanos y escritores. Ian McEwan escribe sobre Hamlet, Ali Smith sobre el Brexit. Desde que las carreras de los artistas han podido avanzar junto a la exposición mediática, cada comentario lanzado halago puede honestidad vez un durante ser y que una recibido toda autor dedica cierto entrevista, como paternalismo: esa a alabar pequeña «¡Ah, tiempo, a una homilía excelentes un de par de colega Julian mujeres!». Mark líneas, un femenina, el Malory, Twain toda parecía sincero al aplaudir a su competencia, L. M. Montgomery; Ernest Hemingway no ganaba nada al humillarse frente a Karen Blixen; el apoyo de Philip Larkin a Barbara Pym podría resultar interesado para las contraportadas si no fuese por esa correspondencia privada que mantuvieron ambos autores durante años. Sin embargo, no hay que olvidar los términos en que hablaba Nabokov de Jane Austen cuando las puertas se cerraban y debía diseccionar frente a sus alumnos Mansfield Park, como una casita de cartón que revuelve con los dedos para revelar los fallos y conceder cierta maestría, el ingeniero sonriendo al juguetero. El reciente desenmascaramiento de Elena Ferrante y la persecución de su identidad ha revelado la permanencia de ese abismo entre autor y autora, cosa de tiempos de Austen que aún no se había extinguido durante las excelencias de Pym, y que desde luego continúa vigente: la vida privada y pública de las escritoras no encuentra un territorio neutral en sus creaciones, sino que éstas permanecen abiertas como unos juzgados para cualquier paseante. Por ese motivo, resulta tentador apuntar que Mildred Lathbury, la chispeante pero ligeramente conformista narradora de Mujeres excelentes, atraviesa el mismo dilema que Barbara Pym, como mujer atrapada en la mirada de los hombres. ¿Cómo ser feliz, pero soltera? Segunda ¿Pero Guerra cómo Mundial, anhelar y con un nada pretendiente más que después ofrecer que de las bajas un cuerpo ya de la en la treintena y un alma que no posee más inquietudes que participar en las actividades parroquiales? Si con semejante currículo Mildred es el ideal de solterona en la sátira inglesa, Mujeres excelentes parte en teoría (la teoría académica de los Nabokov) de un inicio abocado al volumen de cotilleos que acabará reflejando alguna crisis salpimentada de histeria (la vida privada de las autoras), o una ristra de arquetipos escenas de esperpénticas provincias, que recientemente vuelven mudados a a mostrar el la (la urbe ridículo vida de pública los de las autoras). Pym desvela que la obra de una mujer no tiene por qué estar hablando de su biografía ni de su círculo social. Mujeres excelentes es una parodia sobre una actualidad aún no del todo superada, que va abriendo ojales hacia un río subterráneo menos amable, más pesaroso. Un antecedente para Helen Fielding en el que el estado de la soltería femenina no acusa tanto carencias sentimentales como una tiranía social terriblemente aburrida. Que Pym hace del marujeo un arte, un encaje de bolillos, sería volver a colocar un observador condescendiente frente a unas artesanas que trabajan en la plaza de alguna iglesia o catedral, ajenas al ruido. El marujeo es todo lo contrario, un evento privado cambio, que recorren se la muere por volverse cotidianidad de los público. Los mercadillos personajes benéficos, de las Pym, en misas de domingo, las meriendas entre vecinos y las visitas al centro de Londres con la ligereza de quienes sólo desean aguar la amargura, volviendo a vivir como si no existiese un mundo más grande y grave allá fuera, unas reglas de decoro, una división clara entre lo masculino y lo femenino, el cura y el feligrés, el casado y el soltero. Mientras otras coetáneas, Sue Kaufman, Marilyn French, Penelope Mortimer o Muriel Spark, sobre todo afectadas por la falsedad de la sociedad moderna, igualitaria y próspera de Estados Unidos, llenaban diarios de ira y risa nerviosa, Barbara Pym deja claro por qué Larkin la admiraba con total sinceridad, dado su talento para introducir significados poéticos en detalles normalmente vanidosos o banales, como las chucherías en la repisa, el tejido de los sombreros, las flores en los jarrones y los alimentos de la escasez. A través de su vida de ficción, Pym achica cualquier expectativa con ese doble sentido que exclama, cómo no, un personaje masculino en la apertura de la novela: «¡Ah, las mujeres! ¡Ahí están ellas siempre que pasa algo!». […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir Jane, el zorro y yo, de Isabelle Arsenault y Fanny Britt (Salamandra) Traducción de Regina López Muñoz | por Almudena Muñoz Los ingleses llevan siglos contando una fábula moral, una variante del mítico Barbazul, en la que una muchacha consigue desenmascarar a su prometido, Mr. Fox, en realidad un asesino de mujeres que termina azotado como un caballero al que se le escapa la cola de raposa por los pliegues del chaqué. Desde una mirada extranjera, algunas narradoras han tomado esa herencia británica de forma literal, manteniendo la cercanía al folklore y las distancias con el zorro, como Helen Oyeyemi. Pero Isabelle Arsenault y Fanny Britt, ilustradora y guionista, poseen una sensibilidad canadiense que anticipa cualquier encuentro con la naturaleza como un momento de máximo respeto, siempre en la linde de las tormentas de nieve o fuego. Cuando Hélène cruza su mirada con la de un zorrillo recién salido de la espesura, comienza un momento de paz y ausencia de símbolos, apellidos y representaciones que van más allá de lo sensorial: son sólo Hélène y un zorro, hasta que la realidad interrumpa con sus ficciones, su rotundidad y sus neurosis ese momento tan precioso. Hélène va al colegio y está en la edad de empezar a crecer, aunque cuando más evoluciona el cuerpo infantil sea en todos los años previos; está en la edad de que empiece a hablarse de cómo su cuerpo crece. Pero en ese ambiente de carpetas y ladrillos resulta bien común que hacerse mayor se confunda con hacerse grande, con que el peso de una niña de cuarenta kilos se dispare imaginariamente a noventa, o a ciento cuarenta y tres, o a ciento ochenta. Los insultos escritos o susurrados, en alguna ocasión fatal el cacareo del espécimen más fuerte, alimentan el peso de Hélène, que calla mientras la sociedad inculca la fobia a las grasas saturadas. El cuerpo de Hélène no tiene ningún problema, pero carga con tanto peso de ida y vuelta al colegio que prefiere aislarse de otros seres, como si el dolor se convirtiera en el compañero de laboratorio de la adolescencia, y no la incomoda llevar en la mochila un libro bastante voluminoso, un ejemplar de Jane Eyre. Los ingleses llevan más de un siglo orgullosos de que lectores y literatos de todo el mundo sigan celebrando a la más famosa de las institutrices de Yorkshire, aunque la vida de su creadora dejara en evidencia todas las injusticias y faltas de la sociedad victoriana. En realidad, Hélène parece haber dado con el caso de Jane Eyre como por casualidad, y si Britt aligera la importancia de aquel clásico, burlándose de sus peligrosos lugares comunes, Arsenault copia la estética asociada a las Brontë salchicha. antes Entre de lo incluir gracioso variaciones y lo que como no escenas tiene ni protagonizadas pizca de gracia por media una la parquedad de Britt y la suculencia del trazo de Arsenault, quien recurre a la clásica división entre la rutina grisácea y las fantasías coloridas para trasladar la historia de Hélène al plano de la estética del álbum. En ese sentido, la mirada deja arrastrarse desde el comienzo por el criterio de las narradoras (Hélène, Britt y Arsenault), sin cuestionar qué partes son de ficción y cuáles de realidad. Como en el instituto, lo gris, el borrón, el examen a mano y el vapor de las duchas colectivas tienen que ser la muerte, y el color, las chicas llamativas, los vestidos a la moda y las canchas de los deportistas tienen que ser la vida. Toda asunción tan rotunda es dañina, inútil y empobrecedora, el lugar de tránsito con mayor riesgo durante la pubertad, y Britt y Arsenault lo denuncian sin ensoñaciones, haciendo que la rabia de Hélène sea acumulativa, sin momentos de fábula. Una zona privada que sirve de espejo de cuerpo entero para el lector adolescente, acostumbrado a las superficies deformantes (sí, así de sincero es vuestro vistazos drama), cada y vez de más espejo de breves y mano para rotos el al lector pasado adulto, (sí, así habituado de pequeña a echar era la importancia de aquel mundo recién empezado). El zorro atraviesa el cristal como conexión entre un lugar salvaje e impredecible y el instituto igualmente salvaje, pero predecible en sus recodos de alerta: el terror a cierta esquina, cierto tramo de escaleras, la puerta de la taquilla y los bancos del vestuario. En ese instante, lo que Hélène daba por sentado como una realidad inamovible y como una fantasía literaria demuestra poder cambiar las tornas: ¿y si el material con el que se piensan ambas cosas resulta ser el mismo, igual de manejable? Decía Barbara Pym que Jane Eyre «debe de haber hecho concebir esperanzas a tantas mujeres feas que cuentan su historia en primera persona», pero sería cruel que el sarcasmo inglés restase valor a las esperanzas de Hélène, quien no reverencia el libro de Charlotte Brontë por ser un clásico, ni por incluir un romance violento. Lo admirable de Jane Eyre para una adolescente es que la heroína no ocultase los rasgos de su sexo, su clase social ni de su carácter, que se mantuviese más firme que esa Inglaterra que se cuestiona volver a levantar el arancel a la caza del zorro, regresando a esas novelas de George Eliot en las que una cola de raposa ensangrentada brincando en la montura de un jinete era un símbolo lujurioso. En Jane, el zorro y yo la ficción es sólo una realidad temporal, antes de empezar ese gran libro de la vida, ligero como un zorro, como una niña que aún debe comer todo el helado que quiera. […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir La caza del Carualo, de Lewis Carroll (Nórdica) Ilustraciones de Tove Jansson | por Almudena Muñoz Traducción de Jordi Doce. El Jabberwocky era un poema que Alicia leía del derecho al colocarlo frente a un espejo, aunque su significado continuase resultando igual de abstruso que apartado del espejo y leído del revés. Esta disociación entre la manera tradicional de entender el lenguaje y el lenguaje mismo se aplicaría a la obra total de Lewis Carroll: ¿cuál es la forma correcta de entender algo que cuestiona las reglas de la comprensión sometida a consenso? Sus manifestaciones más descaradas, como aquel Jabberwocky o The Hunting of the Snark, que Nórdica presenta como La caza del Carualo, podrían recibir el trato paternalista que merecen las ensoñaciones románticas de un matemático hecho y derecho. Pero también es muy probable que sea el matemático quien revele esa rama de su ciencia que comprende que el mundo es sólo un caos sometido a sistemas temporales, deshechos y del revés. Es totalmente legítimo, por tanto, que la poesía esté haciendo continuamente las maletas. Con equipaje desconocido parten diez tripulantes a la busca del Snark, o Carualo, y tan inútil es intentar definir a la bestia como a sus cazadores, procedentes de los gremios más variopintos. Su viaje será retratado en ocho episodios, aunque Carroll haga referencia a todo ello como una agonía, en su sentido cómico y literal (recordemos cualquier prenda que la útil). maleta se Podríamos ha hecho sentarnos deprisa, en un introduciendo murete de jardín al azar para ir abriendo los compartimentos y las bolas de calcetines de uno en uno, debatiendo acerca de qué estampados casan mejor los unos con los otros y por qué motivo otros no pueden estar nunca juntos, y por qué para ciertas sensaciones no hay una palabra, sino muchas, y por qué no está permitido mezclarlas todas. Pero esa no es tarea nuestra, a lo sumo del traductor, y Jordi Doce emprende la travesía como un documentalista riguroso que prefiere tener el diccionario cerca y la acción a lo lejos, vista por un telescopio. Eso ofrece una versión inevitablemente personal, pero rigurosa, en sintonía con el poema original (que también se incluye en esta edición) y con las demás traducciones realizadas en castellano, aunque la referencia principal sea la de Ramón Buckley (disponible en Cátedra). Estas prácticas serían completamente razonables en el mundo carrolliano, pues si la asociación entre una palabra y la realidad a la que apela es una invención humana derogable, también el vínculo entre las palabras de distintos idiomas, y más allá aún hacia las imágenes que sugieran. La anarquía semántica que late de fondo en los razonamientos del mundo de Alicia daría validez a cualquier propuesta formal sobre su obra, pero finalmente el académico termina agitando sus patitas en lo alto del murete y blandiendo un manual de conducta. A fin de preservar la locura de los libros de Carroll, necesitamos un sistema y unas referencias que de manera unánime consideremos dignas y respetables. ¿Acaso no serían más acordes al mundo de las maravillas ilustraciones de los Carroll en dibujos el realizados primer por manuscrito, un niño, torpes y o de las propias estética poco amistosa? No: nuestra razón ya le ha cedido la corona a Tenniel, o a cualquier ilustrador que recupere en alguna medida el hálito de aquel artista eduardiano. Por eso resulta tan refrescante que, en medio del paseo por un universo demasiado familiar, caigamos en el hoyo de una historia paralela y alternativa. El origen de La caza del Carualo se halla en una edición facsímil de la Tate Gallery, que recuperaba las láminas diseñadas por la ilustradora finlandesa Tove Jansson en 1959. Por entonces, Jansson ya había asentado su fama como creadora de la familia Mumin, los archifamosos troles blancos que mostraban una recurrente tendencia a entremezclar malentendidos y vaivenes emocionales. Ese dualismo que tiene de base un carácter naíf casaba a la perfección con los tripulantes que persiguen al Carualo, movidos por el ansia o el terror, o sin ser conscientes de otro motivo que la búsqueda en sí misma. El cariz que toma el poema en ciertos momentos, casi un Moby Dick en miniatura (de formato y apto para niños), ha inspirado no pocas interpretaciones existencialistas y psicológicas acerca de lo que representa el Carualo. Sin embargo, para Jansson la criatura es lo de menos. En las ocho ilustraciones, inventa con su estilo reconocible y ligeramente abstracto a los caballeros de la expedición, hombres de anatomías extrañísimas y complementos agigantados, inmersos en un paisaje a veces racional, a veces onírico, que comparte el espíritu amenazador y divertido de la prosa y poesía de Carroll. […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir El libro de las brujas, de Katherine Howe (Alba) Traducción de Catalina Martínez Muñoz | por Almudena Muñoz Durante algunos antiguos rituales de excomunión que hoy nos suenan a paganismo y locura, el sacerdote debía ejecutar tres sencillos pasos para dar por concluida la ceremonia. En primer lugar, la campana. De tanto en tanto, el sello inglés Penguin se saca del ala una nueva antología en torno a algún tema o género de tirón popular, o cuanto menos lo bastante amplio como para atraer a curiosos de ramas afines. El libro de la poesía irlandesa o de los cuentos de fantasmas son títulos lo bastante sencillos y contundentes como para no parecer definitivos en su materia. Sin embargo, cuando aparece el libro de las brujas, en contra de su tendencia a la ficción Penguin permitió que el volumen fuese un tratado de documentos históricos, casi un resumen divulgativo de lo que podría haber sido una larga tesis doctoral; esta característica queda mucho más clara en la edición elaborada por Alba. Katherine Howe coge la campanilla y realiza su invocación (o su cierre definitivo sobre el campo de estudio). Aunque los textos han sido cuidadosamente seleccionados y rastrillados de su lenguaje arcaico y de las omisiones del tiempo y la escritura apresurada, se trata de un compendio de testimonios judiciales, extractos de tratados teológicos, algunos con formato de diálogo, y demás reflexiones teóricas conservadas acerca de algo en principio tan poco teórico como la brujería. Abstenerse, por tanto, quien buscaba el libro de los cuentos de brujas. En segundo lugar, el sacerdote cerraba, imaginamos que de forma severa, algún libro sagrado; supongamos que la Biblia. Cuando comienzan a fecharse estos alucinantes casos de juicios por brujería, la reina Isabel I se halla ocupando el trono de Inglaterra. La adhesión ambivalente de la monarca a distintas ramas del cristianismo a lo largo de su vida demostraban un criterio antes político que personal; no es de extrañar que sus enemigos la considerasen poco menos que una bruja. Howe critica sutilmente la tendencia de dramaturgos e historiadores a presentar los sucesos de brujería bajo el prisma de sus contextos socioculturales, aunque ella misma termina enfangándose el pie al reiterar la, por otra parte, bella idea de la bruja como artista. La brujería es el arte de Satán, pero un arte al fin y al cabo: requiere el dominio de un conocimientos. sistema Que la de mayor reglas parte de y arraiga sus en acólitos el individuo fuesen mujeres sediento de sustenta esa óptica feminista abordada por Howe, de tal forma que Eva habría sido la primera bruja de la Historia, tentada por saber más de lo que debería. El hombre y su dios le cierran el libro de sopetón para pillarle los dedos. Practicar la brujería, viene a decir Howe, no es otra cosa que oponerse al equilibrio social y bostezar en la iglesia; una bruja es también un millennial. Desde ese punto de vista académico, Howe no descubre nada que no insinuase ya Arthur Miller en El crisol (1952), donde el diablo adopta las ropas de los miedos de cada época, en especial durante periodos de crisis que hacen subir al patíbulo a grupos minoritarios y segregados. Pero este no es un libro de estudio acerca de la hipocondria sobre una enfermedad y sus focos de transmisión, sino sobre el mal mismo, y en ese sentido se echa en falta que Howe no busque más explicaciones científicas a sucesos tan oscuros e increíbles como los de Salem. Es aquí cuando empieza el terror de la ceremonia. Por último, el sacerdote apaga las velas. Al morir Isabel y ascender Jacobo I al trono, la rigidez religiosa conllevaría, a modo de correlación, un aumento de las supersticiones. El propio rey redactó una Demonología de la que en este libro se incluye un extracto tan riguroso como escalofriante. Hasta Shakespeare tomaría nota de las obsesiones de su monarca para ir sumergiendo la última etapa de su obra teatral en un torbellino de hechicerías, corrillos desdentados y atmósferas ominosas. ¿Estaban inspirando los auténticos casos de brujería a la ficción, o los implicados en aquellos juicios no hacían más que repetir los relatos oídos de abuelas y mercaderes? La descripción de estos procesos toma las trazas de un grabado medieval, demasiado fantástico como para ser cierto; tal vez no podía esperarse otra cosa de un panorama excesivamente detallista, capaz tanto de las demonologías como de El perfecto armazón para un huerto de lúpulo (1574), lo cual indica también bastantes cosas sobre nuestra época. Las denuncias por brujería, con los juicios de Salem en cabeza, han inspirado una literatura morbosa encapuchada de fidelidad histórica, a la manera de Jeanette Winterson. Quien toma el libro de Howe como referente para hacer ficción, suele caer en las trampas de una estética Tim Burton, cuando la lectura fiel impone una visión mucho más terrorífica, à la James Wan, en la que se confunden los límites de lo creíble y la enfermedad mental: niños testificando, llantos, sangrados y vómitos de alfileres en la sala, relatos de testigos que aseguran haber oído arañazos en las tablas de sus ventanas, recibir pellizcos en la oscuridad y sufrir contorsiones dignas de El Exorcista. Todo esto, que se lee como un cuento de Gógol o Poe, fue cotidiano y cierto en ese tiempo remoto que a su vez se mantiene demasiado cerca, como el cuervo que una vez picotea el cuerpo afecta también a la razón y el alma. Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. […] Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir Los huesos cantores, de Shaun Anton | por Almudena Muñoz Tan (Barbara Fiore editora) Traducción de Anton Afirma Jack Zipes en su presentación de Los huesos cantores de Shaun Tan que Wilhelm y Jacob Grimm se habrían sorprendido al ver sus Cuentos de la infancia y del hogar todavía reeditados en nuestro tiempo. Es posible que la vocación casi antropológica de los hermanos esté eclipsando el ego de unos artistas que, al fin y al cabo, quisieron vincular sus nombres a aquel grueso volumen de relatos recogidos de muchas bocas anónimas. Lo más probable es que los Grimm asintieran complacidos ante esa perpetuidad de un legado del que son meros mensajeros. En primer lugar, porque es inevitable que lo hecho para perdurar consiga reciclarse en cualquier contexto; y, como condición aún más cierta para el geist germano, porque la aparición de un nombre facilita el recuerdo narrativo de una civilización a punto de derrumbarse, como los antiguos Virgilio y Ovidio, o el Wagner casi contemporáneo de los Grimm. El título escogido por Tan recrea con bellísima precisión ese legado para el que no quedan huesos ni canciones felices, elementos también ausentes tanto en la parte visual como escrita del libro. A pesar de todo, el espíritu de los cuentos de hadas es el más reclamado en veladas literarias y lechos, como la única voz digna de seguir siendo escuchada de entre los muertos. Una universalidad dada por cierta que todavía sorprende al fondo de la mente, donde aletea la duda acerca de si todo esto será apropiado para los niños y educativo para los adultos. Y la dicotomía es lo que le ha servido de fuelle durante todavía pocos siglos. Recordaba Philip Pullman en el prólogo a su sutil reescritura del universo Grimm (Cuentos de los hermanos Grimm para todas las edades, Ediciones B, 2012), que estas historias son demasiado sencillas para los niños y demasiado difíciles para los mayores, tal y como definía Arthur Schnabel las sonatas de Mozart. Que se trate de piezas cuyo formato y contenido parezcan invertidos contra la lógica aumenta su atractivo. Perdura el hechizo sembrado por el boom de la literatura que bordea la infancia y la madurez a lo largo del siglo XIX; en su excelente ensayo introductorio a los Victorian Fairy Tales de Oxford University Press (2014), Michael Newton evoca la definición de los cuentos que deleitaban por igual en la habitación de los niños y en la sala de estar. Cuando Shaun Tan escoge setenta y cinco fragmentos de cuentos de los Grimm y se sienta frente a ellos, el sentido táctil resulta también doble: es el deseo de jugar infantil y la necesidad de corroborar físicamente las cosas, tan típica de los adultos. Al contrario que otras obras capitales, los Grimm no tienen un canon ilustrado, posibles, libertad ni siquiera desde es por Rackham absoluta y Disney, Kay porque y el Nielsen Tan, abanico hasta como abarca Edward Wilhelm o todas Gorey y Jacob, las David es sólo preferencias Hockney. un La eslabón intermediario que zarandea sus herramientas en una niebla de la que puede surgir cualquier cosa. Los propios Grimm eran feroces revisores y editores de sus escritos, de modo que probablemente habrían continuado recortando material hasta nuestros días, alcanzado esos haikus que compone Shaun Tan, y que para el académico expresan visualmente los simples caracteres encerrados en cada historia -según Pullman en su introducción a Los huesos cantores en edición británica, aquí no traducida. Cada lámina es una fotografía minimalista, pero compuesta de ricos materiales orgánicos, como bayas, flores y ramitas, y fríos y agresivos como los clavos, el óxido y la cuerda. Las figuritas de arcilla que moldea Tan podrían reproducir el legado de los Grimm para lectores o espectadores de un futuro que ya no recuerda ese apellido y que ha dejado de pensar en los cuentos de hadas. El artista las ilumina levemente, según sus palabras, como en el recorrido de un museo o de una caverna forrada de pinturas rupestres. Son retazos de los que conocemos de sobra el sentido, pero que no dejan claro ningún significado: a la vez inquietantes e inocentes, como el niño de arena que tiende sus bracitos al cielo (La pequeña mortaja), Blancanieves y Rosarroja danzando sobre un oso gigante, el reguero de sangre alrededor de la cabeza de la yegua Falada (La pastora de ocas). La belleza de las esculturas es tan grave y su familiaridad con los relatos tan acertada que, de repente, los propios cuentos podrían desaparecer y seguir sobreviviendo en imágenes. El parecido del estilo de Tan con el arte precolombino e inuit remarca la posibilidad de que sus estatuillas sean eternas y vengan del mismo tiempo en que se forjaron las historias. El volumen es lujoso, digno de mesita de sala de espera que atrae la atención del invitado y que termina absorbiéndolo mientras el niño de la casa lo estudia desde un rincón, aguardando a que suelte el libro y pueda recuperarlo para sí mismo. De los colores de lo prohibido, el gris, el blanco hueso y el rojo, ofrece un catálogo de símbolos especialmente trabajados por las autoras del cuento sexual y feminista (Angela Carter, Tannith Lee, Liudmila Petrushévskaia), que acabarían marcando más que los Grimm o Perrault a otros escritores contemporáneos -Kelly Link, Gregory norteamericana. Maguire o Abierto Neil al Gaiman, azar (en quien firma cualquier el página, prólogo en en la cualquier edición época, a cualquier edad), seguramente sea la antología más fiel al propósito de los Grimm efectuada hasta la fecha. […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir El rey escualo, de R. Kikuo Johnson (Fulgencio Pimentel) | por Almudena Muñoz La infancia se escribe sobre la marcha con lenguaje de tebeo. Los detalles que los demás pasan empequeñecen por alto merecen hasta una tipografía viñetas agigantadas, minúscula, las los discursos ensoñaciones se largos proyectan de manera casi tangible, más allá de uno mismo, detrás de la silueta. Es una vida breve, de tomo que se supone enlazado a una serie más larga. Avanzará en la memoria con ritmo trepidante, rompiendo líneas de años y tinta, y siempre tendrá colores más vivos que los bocetos originales. No hay momento definido en que un niño debe empezar a leer tebeos. Lleva viviéndolos desde que nace, perdiendo toda la información que hay en los márgenes y dibujando dentro de esferas y de envases verticales (sus ojos, los adultos). Siempre tiene hambre, como una casa que desea ser trazada con muchos rotuladores, antes de que broten las primeras grietas de cal. Y, sin embargo, en cuanto un tebeo de verdad caiga en sus manos las manecillas se ralentizarán. Tiene que avanzar despacio, gruñendo con las palabras y puntuando con el dedo todas las imágenes. Porque en viñetas cualquier historia parece un resumen, formato que en realidad revela la riqueza enfocada, la inmensidad de todo lo que desaparece en esas franjas blancas que separan las ilustraciones. En Fulgencio Pimentel desean cuidar con esmero ese rito de paso, y envuelven una leyenda mitológica que luce camiseta pop con el cariño de los primeros libros. Los que tienen vocación de acabar torturados, releídos, combados y preservados después como un recuerdo infantil, envuelto en tela, pintado sobre fondo amarillo, protagonizado por un ser bajito que pudo explorar más allá de los límites de la piscina del resort, que pudo ser rey. Pero R. Kikuo Johnson no escribe e ilustra pensando antes en un público que en otro, como tampoco piensan en un sentido concreto los acervos populares. Hawái se ha convertido en las últimas décadas en un manantial de materiales místicos para el mainstream estadounidense, bien por los relatos de raza blanca que vuelan en jet privado al archipiélago, bien por las animaciones para el público infantil que pagan la cuota de una diversidad más forzada que movida por la curiosidad -entre el hiperrealismo y el preciosismo Disney, como evidenció el cortometraje Lava (2014), y a pesar de que Lilo & Stitch (2002) contenía planteamientos más audaces que otros títulos afamados, a la espera de lo que pueda suponer Moana (2016). Johnson es un nativo de Maui que lleva el tacto hawaiano en las plantas de los pies, y camina sobre papel dejando un reguero fiel a la cultura de su isla, aunque la arena no deje de ser un sendero colonizado. No nos acabamos de creer a esos rubios necesitados de una desintoxicación urbana, que palmean en la mesa de recepción con su guirnalda de plumerias al cuello y nunca se encuentran con un trabajador hosco únicamente pueden demasiado ni un ukelele comprobarse próxima como para desafinado. en Quizá persona, recibirla sin porque conforman su dosis esos una elementos, mitología escéptica o la que moderna, tentación maliciosa de mofarse de ella. En cambio, las leyendas en torno al rey o dios escualo Kamohoalii, como tantos otros relatos venidos de la Polinesia, apelan a un limo universal, al reconocimiento inmediato en cuentos de esa infancia osada, azul y amarilla. Los volcanes, las ramas de palma y las cascadas se convierten en escenario fantástico apropiado y no en la decisión estética de un fotógrafo o de un catálogo de viajes. La historia comienza con hambre, con un flechazo velocísimo y un embarazo que transforma todo el ciclo en un único recuadro; la vida de un niño es una épica que merece un prólogo rápido y un desarrollo alocado, ruidoso, divertido. En ese sentido, recurrir a un lenguaje de evidentes raíces occidentales para mostrar una fábula del otro lado del globo podría entenderse como el enésimo gesto de colonización. A fin de cuentas, la estructura básica de El rey escualo guarda más en común con los folklores nórdico, chino o Nativo Americano que con las brillantes odiseas estéticas que Johnson imita con agilidad: los colores bloque, las sombras negras, las anatomías redondeadas y las onomatopeyas preciosas de John Stanley y los artistas en nómina durante la Era Dorada del Cómic. El pequeño Nanaue tiene un hambre voraz, un apetito que nunca se sacia. El problema que esto supone conduce a la conclusión natural de tener que ampliar horizontes y viajar más allá de la piscina, de la isla, de un mar que se revela conectado a océanos inabarcables. Nanaue es el lector joven o el niño que leía y ya es adulto. Se zampa la historieta y enseguida quiere repetirla: otro volumen, otra leyenda contada de mil maneras distintas, con diferentes tonos de piel, ropas extrañas, nombres de musicalidad impronunciable, paisajes de papel maché quizá reales. Un lugar que es siempre el mismo y a cada vuelta enseña criaturas nuevas, como durante una tarde en el acuario. Se escapa un tiburón, un dios o un rey disfrazado, pero nace detrás de él un dibujante, un cuentista, un lector fiel. […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir Los árboles se han ido (Antología poética 1921-1936), de Federico García Lorca (Nórdica) Ilustraciones de MO Gutiérrez Serna | por Almudena Muñoz Hay obsesiones que deben dejar de pronunciarse, porque queman los oídos ajenos; entonces el temblor se traslada al pensamiento, donde continúan su giro sin descanso hasta que algún fenómeno, normalmente más ajeno que propio, les pone la zancadilla, les propina una buena somanta y aferra con anilla de hierro el saco en el que caen al río. Ante el caudal literario, se ven pasar muchas de esas sacas llenas de hartazgos, y no pocos estantes de editoriales soñadoras se habrán combado hasta el derrumbe, cargadas como la espalda de un escolar que desea leerse todos los clásicos. Distinto es que un sello haya cultivado su obsesión en secreto, sopesando si era legítimo sentir esa inclinación y, con más importancia aún, si podía hablar de ella en público. En un panorama donde la honestidad y el cinismo comparten el mismo idioma, un sueño puede parecer un capricho, y la más pesada de las bromas, un genial retruécano sofista. Como dirían las viejas comadres, deben alinearse cuidadosamente las estrellas y el calendario, de manera que ante una fecha especial todo el mundo sepa que jamás habría broma ni capricho en la publicación de cierto libro. Se trata de un periodo peligroso, pues el vecino se engalana sinceramente y sale de casa para encontrarse con todo el pueblo ataviado de la misma manera, asintiéndose unos a otros con las pestañas apretadas porque no es necesario comprobar el entorno: hay un cartel repetitivo colgado de cada farola y el mundo se ha puesto de acuerdo. Más adelante, el tiempo desintegrará los ropajes de la mayor parte de esos festejos. El vecino seguirá suspirando y cerrando la puerta del armario, con su tesoro dentro. El pasado 18 de agosto de 2016 se cumplían ochenta años del asesinato de Federico García Lorca. Está bien que Nórdica Libros insista en ese verbo, asesinado, asesinado, no sólo por honrar a la verdad en un pueblo de vestimentas mal cosidas, zurcidas y remendadas, efímeras como nidos de primavera, sino por la escasez de coraje a la hora de pronunciar palabras feas y muertas antes de celebrar que otras bellas y hondas encierran un legado mayor. También es bueno que el homenaje no recurra al metal pesado, a la pátina de bronce y al levantamiento de una cortina que revela un grabado en piedra con una errata dentro. Seguirán los aplausos, las pestañas apretadas. En vez de eso, la editorial que celebra la nieve prefiere regalar algo efímero, que trasciende la fecha imitando el cuerpo que ya no existe, que no aparece por ninguna parte, y que combina el sol y el frío, letal como una cancioncilla infantil o una moraleja de Andersen. A pesar de todo, para Lorca no era ajena la piedra, ni los metales, ni la sangre pastosa, ni la prepotencia de charol. Mónica Gutiérrez Serna reúne todos esos bártulos en sus ilustraciones, que muestran una textura casi geográfica, de la que hace del óleo rojo un ramillete de capilares. Las palabras de Lorca solían ser limpias, breves, sencillas, de ropa blanca, tras las que a veces cruzaba una sombra tan negra que a fuerza debía ser inventada. En la lámina de cada poema hay un elemento reconocible y otro extraño, como en la música lorquiana, que el también poeta Juan Marqués resume en veinte piezas, una cifra bien querida para la lírica. La hija de Marqués aportó de forma espontánea el título de la antología, un detalle que hace circular el viento entre los tiempos y las formas que Lorca habitaba como un brujo, previsible e injustamente perseguido, con ese rastro de genio que habita a la vez demasiadas realidades distintas. Dice Marqués que el volumen aglutina a los muchos Lorcas que palpitaban en Lorca y escribían por él. Quizá los veinte Lorcas que podrían abandonar veinte veces la casita del pueblo sin que nadie se percatase de sus cambios de ropa, o quizá una puerta mágica, de algún Ministerio del Tiempo. Por variedad, Lorca incluye en sí mismo hasta un poeta granadino que de pronto rima en gallego («Madrigal â Cibdá de Santiago», 1935), sin acompañarlo de traducción, pues ¿no supondría eso tener que adjuntar muchos más códigos para descifrar cada uno de los poemas? El que es de ciudad, el que es de pasamanos de barco, el que es de campo. Lorca no recurría a una naturaleza antropomórfica, pero sin duda la naturaleza adquiere los sentidos del ser humano y con sabor de mito clásico hacía que un olivo y un arroyuelo fuesen experiencias dolorosas. Es la poesía que llora del hombre que era risueño, o a la inversa; lo mismo si se mostraba escueto y cantarín que verborreico y sin ninguna rima. Todos los Lorca están en las páginas y entre ellos se deshacen, a la espera de un nuevo aniversario en el que los veinte huesos del poeta permanecerán helados: lucero, llanura, guitarra, plata, limón, luna, navaja, albahaca, cigüeña, aurora, leche, ceniza, jazmín, vientre, mar, locura, grillo, ayer, niño, murientes eternos. […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir