Descargar PDF - Descargar Libros en PDF, ePUB y MOBI

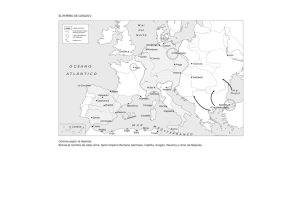

Anuncio