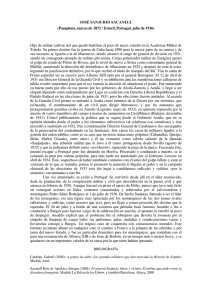

La Segunda Republica. El mito A - Ricardo de la Cierva

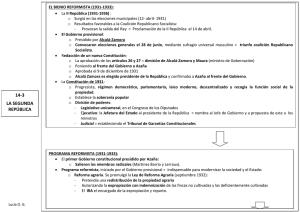

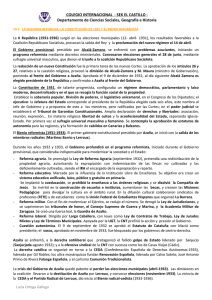

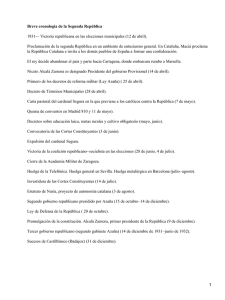

Anuncio