Vicios ancestrales

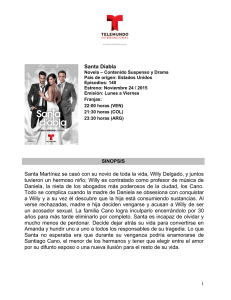

Anuncio